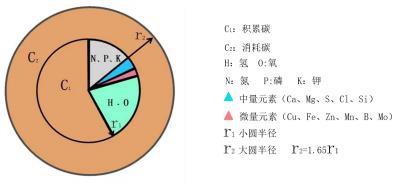

農(nóng)業(yè)理論界主流學說把植物二十幾種必須元素作了如下分類:大量元素(C、H、O、N、P、K),中量元素(Ca、Mg、S、Cl、Si),微量元素(Fe、Cu、Zn、Mn、B、Mo)。看似很全面很科學,其實不然。因為把“巨無霸”和“小弟”分在一組,違背了自然規(guī)律,也不符合分類的初衷。請看下圖和說明。

根據(jù)常識,碳占生物有機質(zhì)的 58%,而植物每積累 1 個碳就要消耗(新陳代謝)3 個碳,由此可推算出碳占植物必須元素總質(zhì)量的 86.6%,是妥妥的“巨無霸”。

根據(jù)常識,碳占生物有機質(zhì)的 58%,而植物每積累 1 個碳就要消耗(新陳代謝)3 個碳,由此可推算出碳占植物必須元素總質(zhì)量的 86.6%,是妥妥的“巨無霸”。

我們把“巨無霸”元素表達成學術(shù)語言,就是“基礎(chǔ)元素”。

碳還是形成植物遺傳基因六個堿基的核心元素。

學術(shù)界還有一個重大疏漏:以為空氣中的二氧化碳取之不竭,因此就不開展對根吸碳養(yǎng)分的研究。“取之不竭”與“足夠”是完全不同的兩個概念。流經(jīng)北京市的永定河水取之不竭,可僅靠這條河給北京市供水,夠嗎?

人類知道植物缺礦物質(zhì)元素,就研究制造化肥給予補充,可是卻不研究制造碳肥。本應給農(nóng)作物提供碳養(yǎng)分的有機肥,卻不提碳養(yǎng)分指標,主流的有機肥制造工藝用不斷翻堆把分解出來的小分子有機碳氧化成二氧化碳排掉,使商品有機肥成了沒有多少碳養(yǎng)分的空殼,文不對題,有機肥與碳擦肩而過!

漠視碳,是我國農(nóng)業(yè)經(jīng)歷了半個世紀“化學農(nóng)業(yè)耕作模式”的理論根源。從學者到農(nóng)民,講到肥料就是氮磷鉀,看到植物得病就想用化學農(nóng)藥。種養(yǎng)分離,一邊是土地極度“碳饑餓”,板結(jié),荒漠化,農(nóng)業(yè)發(fā)展的土壤基礎(chǔ)幾近崩潰。另一邊是臭氣熏天污水橫流,農(nóng)業(yè)面源污染達到天怒人怨的地步。

180 多年前李比希提出“化學植物營養(yǎng)學”沒有錯,因為那個年代土壤不缺碳就缺礦物質(zhì)養(yǎng)分,錯的是他的徒孫們,不懂真理的階段性和相對性,犯了刻舟求劍的錯。