宣利江,博士,研究員。1967年生于浙江省海寧市,現任中國科學院上海藥物研究所研究員、博士生導師、研究組長。長期從事天然活性化合物的發現和新藥創制及中藥現代化研究,發表論文六十余篇,獲中國及美國專利授權3項,中藥二類新藥證書2項,化藥3.1類一項;丹參多酚酸鹽及其粉針劑是他20多年來致力于新藥技術開發和產業化的重要成果。截止2013年末,該藥已進入全國5000多家醫院,累計銷售額超過81億元(零售價),惠及500萬以上患者。該項目的成功研制,獲得了國內外的高度評價,獲得了包括國家技術發明二等獎(第一完成人)、中國科學院杰出科技成就獎(突出貢獻者)、上海市技術發明一等獎(第一完成人)、中國藥學發展獎在內的一系列科技獎勵。

教育及工作經歷:

1985.09.01-1990.07.15 上海醫科大學藥學院,學士。

1990.01.09-1995.07.15 中國科學院上海藥物研究所,博士。

1995.07.16-1996.07.31 中國科學院上海藥物研究所,助理研究員。

1996.08.01-1998.08.15 日本九州大學藥學部生藥學教室,博士后。

1998.08.16-至今 中國科學院上海藥物研究所。

16/08/1998-至今 中國科學院上海藥物研究所。

1998年10月晉升副研究員。

2001年3月任課題組長。

2002年2月晉升研究員。

2002年11月-2003年2月,美國加州大學圣迭亞哥分校Scripps 海洋學研究所,高級訪問學者)。

學術兼職:

1、上海市藥學會天然藥物化學、生藥學專業委員會委員。

培養研究生情況:

培養博士8名,碩士6名。

研究方向:

以產業化為目標,以天然藥用資源的水溶性成分研究為基礎,探索常見中藥的作用機理和物質基礎,尋找和發現結構新穎的天然活性化合物及先導化合物,并在此基礎上開展新藥創制和中藥現代化的研究。

承擔科研項目情況:

承擔"重大新藥創制"國家科技重大專項,上海市重大產業科技攻關項目等多個課題。

1.“十一五”國家新藥創制重大專項, 《丹參多酚酸鹽及其粉針劑的安全性關鍵技術研究》, 項目負責人, 2010.1-2012.12。

2.上海市重大科技攻關項目, 丹參多酚酸鹽及其粉針劑的后續研究及開發, 項目負責人, 2009.7-2012.6。

3.上海綠谷制藥有限公司等, 丹參多酚酸鹽后續產品的研發等, 項目負責人, 2009.1-2014.12。

科研成果:

1.丹參多酚酸鹽及其粉針劑

丹參是一種常用的活血化瘀傳統中藥,在臨床上廣泛用于冠心病、心絞痛、缺血性中風等疾病的治療。丹參制劑品種繁多,臨床使用數量巨大。但傳統產品普遍存在有效成分不明確、質量難以控制等問題,導致臨床療效不穩定,不能適應中藥現代化和國際化的要求。

針對上述問題,通過對丹參及其制劑開展了長期、系統的研究工作,率先闡明了以丹參乙酸鎂為主要成分的多酚酸鹽類化合物是丹參保護心腦血管的重要有效成分;提出了以丹參乙酸鎂作為關鍵藥效物質開展丹參新藥研制的創新設想;發明了充分富集多酚酸鹽有效部位的制備工藝;建立了包括指紋圖譜在內的明確有效成分、充分反映療效和安全性的質量標準,在質量上實現了“成分明確、質量可控”。在此基礎上發現了丹參乙酸鎂及其同系物通過調控心肌鈣通道、調節血管平滑肌細胞內鈣平衡、抑制平滑肌細胞遷移及增殖、抗氧化對抗缺氧復氧損傷等多種機制和途徑保護心血管系統的作用特點,通過多成分的藥代動力學研究闡明了該藥的代謝特征,為“療效確切、使用安全”的現代化中藥提供了可靠的科學保證。研究結果得到了大量的臨床前藥理藥效學研究及多中心的臨床試驗驗證。作為中藥注射劑,在臨床實驗中首個采用國際標準——運動平板試驗證實療效;首個進行了人體藥代動力學研究;并首個完成大規模IV期臨床研究。該藥治療冠心病、心絞痛療效顯著,使用安全,從根本上實現了傳統丹參注射劑的升級換代。

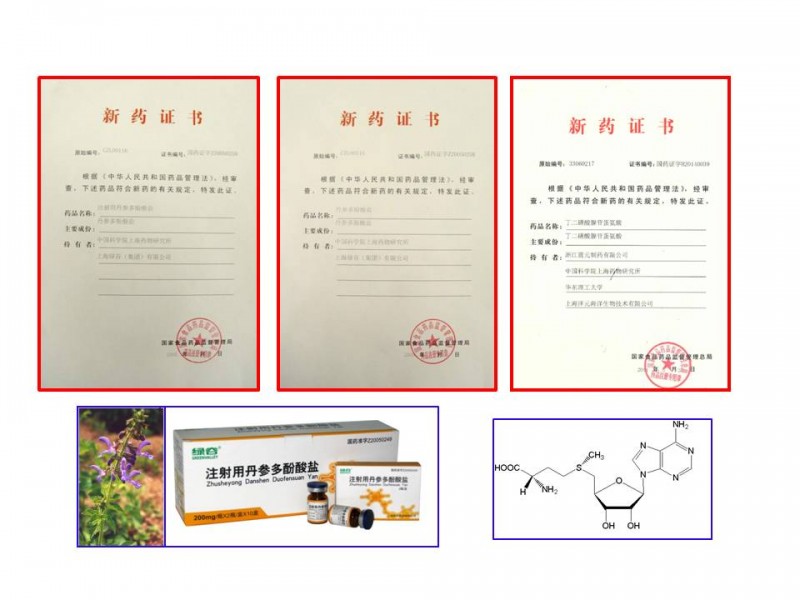

基于丹參多酚酸鹽高標準地達到了“成分明確、質量可控、機理清楚、療效確切、使用安全”的現代中藥要求,徹底改觀了傳統中藥的“模糊”特征。多種機制和途徑保護心腦血管、不影響心臟血液動力學的作用機制特點更使該藥具有不同于化學藥的新穎作用特點。2005年獲得新藥證書,2006年上市后,該藥顯示了強大的市場競爭力,連續6年以約100%的年增長率快速增長,目前已進入全國5000多家醫院。以藥品零售價計算,繼2011年銷售破12億,2012年破25億后,2013年銷售額近35億,累計銷售額突破81億元,惠及500萬以上患者。據IMS統計,該藥已進入中國醫院用藥Top10行列(所有藥物第6名,中藥第3名),是銷售增長最快的品種,被中國醫藥行業協會評為最具市場競爭力的醫藥產品。目前,該藥現已進入國家基本醫保目錄,并成為國家中藥保護品種。

該藥的成功研制,獲得了國內外的高度評價。項目曾獲得上海市科委、中國科學院、上海市化學化工學會、上海市藥學會等嘉獎,并獲得2007年度上海市技術發明一等獎、2011年度中國藥學發展獎和2011年度國家技術發明獎,2013年研究團隊獲得了中國科學院杰出成就獎,為該獎設立以來的第一個有關新藥研制團隊獲得此殊榮。

2.天然藥物資源的藥理作用物質基礎的闡明和天然活性化合物的發現

傳統藥物源于臨床經驗,具有臨床療效的獨特優勢,但往往無法適應當今循證醫學的要求。復雜的成分、中醫藥理論的特殊性使得傳統藥物在物質、機制上概念模糊,一方面無法清晰說明它的優越性,更被現代醫藥學詬病,甚至成為不明原因的安全性問題的“替罪羔羊”。因此,天然藥物資源物質基礎的闡明和天然活性化合物的發現是我們研究開發工作的第一步,丹參多酚酸鹽就是成功的典范。

鑒于上述考慮,我們選擇傳統中藥為對象,建立了以活性跟蹤為生物導向,以LC-TOF-MS為化學導向,并整合各種天然化合物數據庫資源的天然活性產物快速發現技術,完成了丁香茄、白花丹等數十個天然藥用植物的化學成分研究,發現了一系列天然活性化合物,闡明了傳統藥物的藥理作用物質基礎,為進一步的新藥發現和創制奠定了基礎。

| 專利名稱 | 發明人 | 申請人 | 來源數據 | 申請日 | 公開日 | |

| 1 | 一種高純度丹酚酸B鎂及其制備方法 | 宣利江;王逸平;宋維彬;陳春光;李定祥;周曉喻;顧云龍;胡亮;趙晶;徐文偉;王書美 | 中國科學院上海藥物研究所;上海綠谷制藥有限公司 | 中國專利 | 2014-04-01 | 2015-10-14 |

| 2 | 丹參多酚酸鹽及其制備方法和用途 | 宣利江;王逸平;史曉浩;李平 | 中國科學院上海藥物研究所;上海綠谷制藥有限公司 | 中國專利 | 2009-11-17 | 2014-08-13 |

| 3 | 丹參多酚酸鹽及其制備方法和用途 | 宣利江;王逸平;史曉浩;李平 | 中國科學院上海藥物研究所;上海綠谷制藥有限公司 | 中國專利 | 2009-11-17 | 2011-05-18 |

| 4 | 丹參多酚酸鹽的制備方法和用途 | 徐亞明;宣利江;王逸平;李志田;顧云龍;梁賢振;王唯;孫偉康 | 中國科學院上海藥物研究所 | 中國專利 | 1998-09-11 | 2000-03-22 |

發表英文論文:

1. Huang Yu-jie, Yu Xue-li, Lu Hui, Zhang Shui-wei, Wang Wen-qiong, Fen Lin-yin, Xuan Li-jiang*, Dammarane-type triterpenoids from Gentianella azurea [J]. Journal of Natural Products, 2014, DOI:10.1021/np500077z

2. Wei Wei-bin, Huang Yu-jie, Cong Hai-jian, Zhang shu-wei, Pan Da-ren, Xuan Li-jiang*, Chemical constituents from Sarcopyramis nepalensis Wall, Phytochemistry Letters, 2014, 8:101-104.

3. Cong Hai-Jian, Zhao Qing, Zhang Shu-Wei, Wei Jiao-jiao, Wang Wen-qiong, Xuan Li-jiang*, Terpenoid indole alkaloids from Mappianthus iodoides Hand.-Mazz. [J]. Phytochemistry, 2014, 100, 76-85.

4. Xu Yu-Quan, Zhou Tong, Zhang Shu-Wei, Xuan Li-Jiang, Zhan Ji-Xun, István Molnár. Thioesterase Domains of Fungal Nonreducing Polyketide Synthases Act as Decision Gates during Combinatorial Biosynthesis. J. Am. Chem. Soc. 2013,135, 10783–10791

5. Zheng Yong, Zhang Shu-Wei, Cong Hai-Jian, Huang Yu-Jie, Xuan Li-Jiang*, Caesalminaxins A–L, cassane diterpenoids from the seeds of Caesalpinia minax [J]. Journal of Natural Products, 2013, 76, 2210-2218.

6. Cong Hai-Jian, Zhang Shu-Wei, Sheng Yu, Zheng Yong, Huang Yu-Jie, Wang Wen-Qiong, Leng Ying, Xuan Li-Jiang*. Guanidine alkaloids from Plumbago zeylanica [J]. Journal of Natural Products, 2013, 76 (7), 1351-1357.

7. Cong Hai-Jian, Zhang Shu-Wei, Zhang Chong, Xuan Li-Jiang*, A novel dimeric procyanidin glucoside from Polygonum aviculare [J], Chinese Chemical Letters, 2012, 23 (7):820-822.

8. Cong Hai-Jian, Zhang Shu-Wei, Wang Yi-Ping, Xuan Li-Jiang*, Megastigmane glycosides and triterpenoids from Vitis quinguangularis Rehd [J], Biochemical Systematics And Ecology, 2012, 45: 1111-1114.

9. Yu Juan, Liu Shan-Shan, Xuan Li-Jiang*, Two new lupene-type triterpenoids from the roots of Liquidambar formosana [J], Natural Product Research, 2012, 26(7): 630-636.

10. Zhou Tong, Zhang Xiao-Hui, Zhang Shu-Wei, Xuan Li-Jiang*, New phenylpropanoids and in vitro α-Glucosidase inhibitors from Balanophora japonica [J], Planta Medica, 2011, 77 (5):477-480.

11. Hu Xiao-Ping, Zhang Shu-Wei, Liu Shan-Shan, Xuan Li-Jiang*, New anthraquinone and iridoid glycosides from the stems of Hedyotis hedyotidea [J], Helvetica Chimica Acta, 2011, 94(4): 675-685.

12. Yao Chong, Zhang Shu-Jie, Bai Zheng-Zhong, Zhou Tong, Xuan Li-Jiang*, Two new benzopyran derivatives from Gouania leptostachya DC. var. tonkinensis Pitard [J], Chinese Chemical Letters, 2011, 22(2): 175-177.

13. Zhou Tong, Zhang Shu-Wei, Liu Shan-Shan, Xuan Li-Jiang*, Daphnodorin dimers from Edgeworthia chrysantha with alpha-glucosidase inhibitory activity [J], Phytochemistry Letters, 2010, 3(4): 242-247.

14. Lin Hong-Wei, Sun Ming-Xue, Wang Yun-Hua, Yang Liu-Meng, Yang Ying-Ruo, Huang Ning, Xuan Li-Jiang, Xu Ya-Ming, Bai Dong-Lu, Zheng Yong-Tang, Xiao Kai, Anti-HIV Activities of the Compounds Isolated from Polygonum cuspidatum and Polygonum multiflorum [J], Planta Medica, 2010, 76 (9) :889-899.

15. Wu Jun, Zhou Tong, Zhang Shu-Wei, Xuan Li-Jiang*, Cytotoxic terpenoids from the fruits of Vitex trifolia L [J], Planta Medica, 2009,75 (4):367-370.

16. Liu Shan-Shan, Zhou Tong, Zhang Shu-Wei, Xuan Li-Jiang*, Chemical constituents from Clerodendrum bungei and their cytotoxic activities [J], Helvetica Chimica Acta, 2009, 92 (6):1070-1079.

17. Yu Juan, Zhang Hao-Hao, Yu Qiang, Xuan Li-Jiang*, Prenylated phenols from Sabia japonica [J], Helvetica Chimica Acta, 2009, 92(9):1880-1888.

18. Zhang Xiao-Hui, Liu Shan-Shan, Xuan Li-Jiang*, Cyclopentenylglycines and other constituents from Alangium chinense [J], Biochemical Systematics And Ecology, 2009, 37(3): 214-217.

19. Chen Li, Xuan Li-Jiang, Wang Yi-Ping, Effects of magnesium lithospermate B and its analogues on Ca2+ homeostasis in cultured rat thoracic aorta vascular smooth muscle cells [J], Planta Medica, 2009, 75 (15):1573-1579.

20.Xiao Kai, Zhang Hongjun, Xuan Lijiang, Zhang Juan, Xu Yaming, Bai Donglu. Stilbenoids: chemistry and bioactivities. Studies in natural chemistry.

21.Xiaohui Zhang, Shuwei Zhang, Lijiang Xuan. Three new furannosesquiterpenoids from Bombax malabaricum and revised NMR assignment of Hibiscone C. Heterocycles.

22.Shanshan Liu, Huilin Zhu, Shuwei Zhang, Xiaohui Zhang, Qiang Yu, and Lijiang Xuan. Abietane diterpenoids from Clerodendrum bungei. J. Nat. Prod.

23.Jun Wu, Xiaohui Zhang, Shuwei Zhang, Lijiang Xuan. Three novel compounds from the flowers of Bombax malabaricum. Helvertica Chimica Act.

24.Wang, Li; Zhang, Qiang; Li, Xiaochuan; Lu, Youli; Xue, Zhimou; Xuan, Lijiang; Wang, Yiping. Pharmacokinetics and metabolism of lithospermic acid by LC/MS/MS in rats. International Journal of Pharmaceutics.

25.Shuwei Zhang, Lijiang Xuan. Cyclopentenone and furan derivative from mycelia of Cordyceps cicadae. The Journal of Antibiotics.

26.Zhang, Xiao-Hui; Zhu, Hui-Lin; Yu, Qiang; Xuan, Li-Jiang. Cytotoxic cardenolides from Streptocaulon griffithii. Chemistry & Biodiversity.

27.Zhang, Shu-Wei; Xuan, Li-Jiang. Five aromatics bearing a 4-O-methylglucose unit from Cordyceps cicadae. Helvetica Chimica Acta.

28.Jiang, Lili; Zhang, Shuwei; Xuan, Lijiang. Oxanthrone C-glycosides and epoxynaphthoquinol from the roots of Rumex japonicus. Phytochemistry.

29.Zhang, Xiaohui; Zhu, Huilin; Zhang, Shuwei; Yu, Qiang; Xuan, Lijiang. Sesquiterpenoids from Bombax malabaricum. Journal of Natural Products.

30.Li, Xiaochuan; Yu, Chen; Wang, Li; Lu, Youli; Wang, Wenyi; Xuan, Lijiang; Wang, Yiping. Simultaneous determination of lithospermic acid B and its three metabolites by liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

31.Li, Xiaochuan; Yu, Chen; Lu, Youli; Gu, Yunlong; Lu, Jie; Xu, Wei; Xuan, Lijiang; Wang, Yiping. Pharmacokinetics, tissue distribution, metabolism, and excretion of depside salts from Salvia miltiorrhiza in rats. Drug Metabolism and Disposition.

發表中文論文:

1 中藥九層風化學成分的研究 趙青; 宣利江 中國實用醫藥 2012/07

2 注射用丹參多酚酸鹽與21種臨床常用藥品配伍穩定性研究 任賢; 謝楠; 徐向陽; 宣利江 中國藥業 2012/02

3 抗紫杉醇單克隆抗體的制備及用于紫杉醇檢測的ELISA法的建立(英文) 晁志; 譚銘銘; Paudel Madan Kumar; 坂元政一; 馬麗玲; 田畑香織; 田中宏幸; 正山征洋; 宣利江; 森元聰 第十一屆全國青年藥學工作者最新科研成果交流會 中國會議 2012-06-21

4 中藥注射劑的現狀及安全性分析 毛睿; 宣利江 中國藥師 2009/01

5 Inhibition of P2X_7 Receptor by Extracts of Chinese Medicine Andreas Spielmann; 顧全保; 馬春輝; 黃成鋼; 宣利江; Wolfgang Schwarz Journal of Acupuncture and Tuina Science 2008/05

6 中藥羊蹄的化學成分及藥理作用研究概況 周雄; 宣利江 浙江中醫雜志 2006/03

7 中藥現代化的示范性成果——丹參多酚酸鹽及其注射用丹參多酚酸鹽的研究與開發 王逸平; 宣利江 中國科學院院刊 2005/05

8 中藥羊蹄的化學成分研究 周雄; 宣利江; 張書偉 中藥材 2005/02

9 虎杖的水溶性成分研究 肖凱; 宣利江; 徐亞明; 白東魯 中草藥 2003/06

10 拳參的DNA裂解活性成分研究 肖凱; 宣利江; 徐亞明; 白東魯 中草藥 2003/03

11 虎杖的化學成分研究 肖凱; 宣利江; 徐亞明; 白東魯 中國藥學雜志 2003/01

12 何首烏中新的二苯乙烯甙(英文) 肖凱; 宣利江; 徐亞明; 白東魯 Acta Botanica Sinica 2002/12

13 新疆紫草中抗生育化學成分(英文) 張慧楨; 廖矛川; 宣利江; 郭濟賢 天然產物研究與開發 2002/01

14 穿心蓮中的三個二萜酸鹽(英文) 鐘德新; 宣利江; 徐亞明; 白東魯 植物學報 2001/10

15 大豆異黃酮的分離鑒定與抗氧化作用的研究 徐德平; 江漢湖; 肖凱; 宣利江 南京農業大學學報 2001/03

16 丹參多酚酸鹽抑制培養大鼠系膜細胞增殖及內皮素釋放<英文> 徐曼; 王逸平; 羅偉波; 宣利江 Acta Pharmacologica Sinica 2001/07

17 問荊中三個新的酚甙化合物(英文) 昌軍; 宣利江; 徐亞明 植物學報 2001/02

18 丹參多酚酸鹽對大鼠慢性腎衰時腎功能及內源性內皮素釋放的影響 徐曼; 王逸平; 孫偉康; 宣利江; 徐亞明 中國藥理學與毒理學雜志 2001/01

19 丹酚酸B鎂鹽對自由基的清除作用和對脂質過氧化的抑制作用(英文) 吳興軍; 王逸平; 王唯; 孫偉康; 徐亞明; 宣利江 Acta Pharmacologica Sinica 2000/09

20 丹酚酸B鎂鹽對兔洗滌血小板聚集和5-HT釋放反應的影響(英文) 王唯; 王逸平; 孫偉康; 徐亞明; 宣利江 Acta Pharmacologica Sinica 2000/09

21 川楝子中兩個新的苯丙三醇甙(英文) 昌軍; 宣利江; 徐亞明 植物學報 1999/11

宣利江研究組

科題組成員:

現有課題組研究員1名、副研究員1名(出國中)、高級實驗師1名、助理研究員1名、博士后2名、碩士及博士研究生6名。

研究方向:

以產業化為目標,以天然藥用資源的水溶性成分研究為基礎,探索中藥的作用機理和物質基礎,尋找和發現結構新穎的天然活性化合物及先導化合物,并在此基礎上開展新藥創制和中藥現代化的研究。

研究成果:

長期從事天然活性化合物的發現和新藥創制及中藥現代化研究,發表論文六十余篇,獲中國及美國專利授權3項,中藥二類新藥證書2項,化藥3.1類一項;培養博士8名,碩士6名。丹參多酚酸鹽及其粉針劑是他20多年來致力于新藥技術開發和產業化的重要成果。截止2013年末,該藥已進入全國5000多家醫院,累計銷售額超過81億元(零售價),惠及500萬以上患者。該項目的成功研制,獲得了國內外的高度評價,獲得了包括國家技術發明二等獎(第一完成人)、中國科學院杰出科技成就獎(突出貢獻者)、上海市技術發明一等獎(第一完成人)、中國藥學發展獎在內的一系列科技獎勵。

宣利江研究員領銜的丹參研究團隊歷時十多年,闡明了以丹參乙酸鎂為主要成分的多酚酸鹽類化合物是丹參保護心腦血管的重要成分,提出了以丹參乙酸鎂作為關鍵藥效物質開展丹參新藥研制的創新設想,發明了充分富集多酚酸鹽有效部位的制備工藝,使得丹參乙酸鎂含量超過80%,多酚酸鹽含量近100%,有效解決了藥材質量對成品質量的瓶頸制約問題,并提高藥材利用率1倍以上。建立了包括指紋圖譜在內的明確有效成分,充分反映療效和安全性的質量標準,在質量上實現了“成分明確、質量可控”。在此基礎上對丹參多酚酸鹽作用機制和多成分藥代動力學的研究明確了丹參多酚酸鹽的作用機理和代謝特征,為“療效確切、使用安全”的現代化中藥提供了可靠的科學保證。研究結果得到了大量的臨床前藥理藥效學研究及多中心的臨床試驗評價驗證,該藥治療冠心病、心絞痛療效顯著,使用安全,從根本上實現了傳統丹參注射劑的升級換代。該藥相關技術獲得了中國和美國專利授權,并被國家發改委列為中藥現代化示范工程。以此為核心,上海藥物所和企業共同組建了上海綠谷制藥有限公司,共同推進丹參多酚酸鹽及其粉針劑的產業化進程,于2005年獲得了新藥證書,2006年上市,臨床應用不斷擴大,連續以超過100%的年增長率快速增長,2011年年銷售超過1000萬瓶,終端銷售額達10億元,惠及100萬病患。2007年該項目獲得了上海市技術發明一等獎,丹參研究團隊獲得了人事部中國科學院的“先進集體”稱號。

宣利江研制的丹參多酚酸鹽項目在2012年度表現更為突出,臨床應用繼續快速增長,預計年銷售超過2000萬瓶,終端銷售額超過20億元,惠及200萬病患,據IMS統計,已進入藥物單品種銷售額Top10行列。

鑒于宣利江研究員在丹參多酚酸鹽研究及開發上的突出表現,2012年度獲得了更多的嘉獎。2012年1月,上海綠谷制藥有限公司,中藥行業成長型企業十強(第1名);中藥行業研發型企業十強(第3名),中藥行業創新產品十強(第1名)。

2012年1月,宣利江,中國藥學發展獎—創新藥物獎—杰出青年學者獎。

2012年2月,丹參多酚酸鹽及其粉針劑,國家技術發明二等獎。

2012年10月,丹參多酚酸鹽及其粉針劑,浦東新區創新成就一等獎。

儀器設備:

實驗室配備分析、半制備HPLC及UV、DAD、ELSD、ELCD、TOF-MS配套檢測器,建立了涵蓋低、中、高壓的色譜分離設備體系。

證書圖片:

榮譽獎勵:

1、2003年上海化學化工學會吳蘊初專項獎提名獎。

2、2005年獲中國科學院先進集體2004年獲上海藥學會藥學科技獎。

4、2006年獲中國國際工業博覽會創新獎。

5、2007年12月獲上海市技術發明一等獎(第一發明人) 。

6、2011年12月獲國家技術發明二等獎(第一發明人) 。

7、2011年6月獲中國科學院院地合作一等獎(個人) 。

8、2011年12月獲中國藥學發展獎-創新藥物獎-杰出青年學者獎(個人) 。

9、2012年10月獲浦東新區創新成就一等獎(第一完成人) 。

10、2013年2月獲國務院政府特殊津貼 。

11、2013年12月獲中國科學院杰出科技成就獎(突出貢獻者)。

12、2015年5月榮獲上海市先進工作者榮譽稱號。

13、2015年上海領軍人才“地方隊”培養計劃擬入者。

宣利江研究員等獲中國科學院杰出科技成就獎

發表日期:2014-01-10

2014年1月10日,2013年度中國科學院杰出科技成就獎頒獎典禮在北京舉行。上海藥物所王逸平研究員、宣利江研究員為主要完成人的“丹參多酚酸鹽項目研究集體”等7個項目被授予中國科學院杰出科技成就獎。

由王逸平、宣利江、徐亞明、王唯、顧云龍完成的丹參多酚酸鹽項目,創造性地提出以丹參乙酸鎂為核心研制丹參新制劑的設想,通過十多年的艱辛努力,成功研制了“成分明確、質量可控、機理清楚、療效確切、使用安全”的丹參多酚酸鹽及其粉針劑,相關技術獲得了中國及美國專利的授權。該創新中藥被列入國家發改委中藥現代化的示范項目,同時被中國制藥行業評為最具市場競爭力醫藥品種,并獲得了國家技術發明二等獎等科技獎勵。2006年投產至今,已創造巨大的社會經濟效益,2013年銷售額突破35億元。該項成果對我國中藥現代化、特別是中藥注射劑的研究具有顯著的促進、示范和帶動作用。

中國科學院杰出科技成就獎的評審堅持高標準、嚴要求、寧缺勿濫的原則。該獎為每2年推薦、評審一次,每屆獎勵不超過10個個人或集體。

丹參多酚酸鹽項目研究集體

(主要完成者:王逸平、宣利江、徐亞明、王唯、顧云龍)

12月18日,2011年度中國藥學發展獎頒獎大會在北京釣魚臺國賓館舉行。全國人大常委會副委員長桑國衛院士、國家食品藥品監督管理局副局長邊振甲、總后勤部衛生部部長張雁靈等為獲獎者頒獎。中科院上海藥物研究所宣利江研究員獲得創新藥物獎杰出青年學者獎。

宣利江研究員發明了治療心血管疾病藥物丹參多酚酸鹽及其粉針劑的制備工藝,使多酚酸鹽含量近100%,而其中保護心腦血管的主要有效成分丹參乙酸鎂含量超過80%,達到了“成分明確、質量可控、療效確切、使用安全”的現代中藥要求,相關技術獲得了中國及美國專利的授權,上市后得到了國內外同行的高度關注和評價,對中藥現代化研究具有顯著的促進和示范作用。該項目2007年獲上海市技術發明一等獎,并通過了2011年度國家技術發明獎初評。2006年丹參多酚酸鹽及時粉針劑投產上市后,現已進入2009年全國基本醫保目錄,已取得超過10億元的銷售,惠及200萬以上的心血管疾病患者。

中國藥學發展獎是經科技部首批批準的全國性醫藥學獎項,旨在獎勵醫藥學領域做出突出貢獻或取得重大科技成果的醫藥學科技工作者,促進醫藥事業發展。中國藥學發展獎設立17年來,共有167人獲獎,其中院士15位。

上海綠谷制藥有限公司是中國科學院上海藥物研究所與綠谷集團共同組建的專業從事藥品研發、生產的現代化制藥企業。其核心產品國家二類新藥“注射用丹參多酚酸鹽”,是國內為數不多的擁有自主知識產權的自主創新天然藥物,其相關技術已獲得中國專利和美國專利的授權。綠谷制藥建立健全了現代中藥制劑生產GMP管理模式及中藥生產過程管理機制,形成了制藥生產管理體系、質量管理體系等系統管理工程,確保藥品在生產各環節的安全性。

宣利江研究組首先參觀了丹參多酚酸鹽的提取和精制車間。車間原料生產負責人向大家簡要地介紹了提取、濃縮、分離純化的工藝流程,設備裝置以及藥渣處理等。宣利江組的學生和工作人員們也積極提問交流,比如大家對提取罐與一根通氮氣的管道相連不解,通過向綠谷方求教才明白通氮氣的目的是為了反沖,防止廢渣堵塞管路。

隨后,在車間原料生產負責人的帶領下,又參觀了具有國際水平的GMP生產車間,進一步體驗了丹參多酚酸鹽從有效部位到臨床劑型的過程。符合制藥標準的潔凈車間,自動化、一體化、放大化的工藝流程無不讓我們驚嘆丹參多酚酸鹽不愧是被譽為“中藥現代化”的示范品種。

通過此次參觀,大家深切感受到了工業化的生產與實驗室研究的差別,體會到了藥物研發的艱辛與不易,也明白了作為一個藥物所人身上所肩負的責任。

(供稿部門:宣利江研究組;供稿人:陳曈)

人物檔案:宣利江,男,中國科學院上海藥物研究所研究員、博士生導師。他與研究團隊一起,長期致力于中藥現代化的研究與開發,研制出了丹參多酚酸鹽及其粉針劑,惠及800多萬病患。獲得中國藥學發展獎、談家楨生命科學產業化獎等多項榮譽稱號。

截至2015年上半年,進入全國5000多家醫院,累計銷售突破147億元,惠及800萬以上患者……這是丹參多酚酸鹽及其粉針劑創下的成績。

該藥于2005年5月獲得新藥證書,是一個具有自主知識產權的創新中藥。這是中國科學院上海藥物研究所宣利江和王逸平領銜的研究團隊十多年辛勤耕耘的成果。

1992年,正在上海藥物研究所攻讀博士學位的宣利江接到導師布置的研究課題:尋找和發現丹參水溶性的有效成分。研究過程中,宣利江和團隊逐漸起了另一個念頭:是不是可以朝著研制新藥的方向去做?就是這么一個念頭,從此讓宣利江與丹參鉚上了勁。

傳統的丹參制劑,有效成分不明確、質量難以控制,從而導致臨床療效不穩定,無法適應中藥現代化和國際化的要求。從下定決心研制新藥開始,宣利江和研究團隊便開始對丹參進行長期、系統的研究,研究成果不斷出爐。2000年,以該項目為基礎,中國科學院上海藥物研究所和上海綠谷集團有限公司共同組建了上海綠谷制藥有限公司。5年后,丹參多酚酸鹽及其粉針劑獲得新藥證書和生產批件。宣利江及其研究團隊的十多年付出,終獲回報。

“做藥,并不是有錢、有人就一定能夠成功。”宣利江曾這樣感慨。成功,源于研究者的不懈努力。早從最初開始研制新藥起,宣利江和研究團隊就十分明確:不能有“60分萬歲”的心理,用宣利江的話來說,“一種新藥,必須能夠切切實實地幫助到患者。藥的好壞,不僅僅是在實驗室中體現,更重要的是臨床療效和安全性。”

宣利江介紹說,目前,幾乎每天都有約10萬名病患在使用這種藥。在新藥研發并量產后,宣利江與研究團隊仍沒有停止更深入的研究。

丹參多酚酸鹽及其粉針劑這個項目,獲得了不少獎項。基于在該藥研究開發上的突出貢獻,宣利江2011年獲得中國藥學發展獎,2014年獲得談家楨生命科學產業化獎,并當選2010-2014年度上海市先進工作者。然而,宣利江卻總說,患者的好評,更讓他覺得有成就感。

文檔來源:浦東文明網 (浦東時報) 發布時間: 2015-09-08

從傳統中藥材到現代天然植物藥

——記上海藥物研究所宣利江、王逸平等人20年丹參研究

本刊記者/李 輝

1992年的一天,中國科學院上海藥物研究所的宣利江騎著單位食堂送菜用的“黃魚”車,由于不怎么會騎,一路上歪歪扭扭,好不容易才騎到了龍吳路上的上海藥材公司倉庫。他要到那里購買50公斤的丹參,用于他攻讀博士學位的一個課題——丹參水溶性成分研究。那時,宣利江是博士一年級學生。這是他丹參研究之旅中第一次購買丹參。

2012年的2月14日,宣利江代表中國科學院上海藥物研究所和綠谷制藥有限公司的丹參研究團隊,在北京人民大會堂舉行的2011年度國家科學技術獎勵大會上,接受胡錦濤等國家領導人的親切接見,并接受國家技術發明獎二等獎的證書。這一獎,是獎勵宣利江、王逸平、徐亞明、丁愉、王唯、顧云龍及其他丹參研究團隊成員所發明的丹參多酚酸鹽及其粉針劑。

經歷20年,丹參這一傳統的中藥材,經過宣利江、王逸平等人之手,從上海藥物研究所的實驗室,轉化到了上海綠谷制藥有限公司的工廠,并最終進入了全國各大醫院,轉型成為了現代植物藥。在這篇文章中,我們將試著講述這一段剛剛發生的“中藥現代化”的新藥研發歷程。

綠谷藥業的丹參多酚酸粉針劑2012年銷售收入超28億

丹參,《本草綱目》中有記載曰:處處山中有之,一枝五葉,葉如野蘇而尖,青色皺皮,小花成穗如蛾形,中有細子。其根皮丹而肉紫。

沒有任何刻意,研究團隊自然而然成立

宣利江所研究的丹參,屬于唇形科鼠尾草屬植物的根和根莖。關于丹參的藥用,李時珍有曰:“活血,通心包絡,治病痛”。作為一種傳統的活血化瘀中藥,丹參在臨床上被廣泛用于治療冠心病、心絞痛、缺血性中風等疾病。中國藥典將其功效歸納為“活血祛瘀,通經止痛,清心除煩,涼血消癰”,歷代醫家更有比喻說,“一味丹參,功同四物”(四物即活血化瘀經典方劑“四物湯”,由當歸、地黃、川芎、白芍四味藥組成)。

問題在于,丹參何以有“功”?現代醫藥要求,一種藥之所以可以使用,是因為人們清楚知道它的成分和機理。丹參作為一種傳統中藥材,也必須道明產生藥效的物質基礎,才能真正的與現代醫藥接軌、被臨床實踐接受。

在宣利江涉足丹參研究之前,實際上國內外對丹參都已進行了很多研究,尤其是針對脂溶性的二萜醌類化合物,但對于水溶性酚酸類成分的研究則相對薄弱。而不少用于臨床的丹參制劑,如在臨床上有著廣泛應用的丹參注射劑,恰恰是以水溶性成分為主要成分的。

在此情況下,導師徐亞明交給了宣利江在博士期間的一個研究任務:尋找和發現丹參水溶性的有效成分。

藥用植物體內的物質,除了糖、蛋白質和核酸等必需的初級代謝產物外,還包括具有植物相關性的次級代謝產物,如萜、黃酮、生物堿、甾體、木脂素等。而這些物質恰恰可能是這些藥用植物的藥理作用的物質基礎。對丹參水溶性成分的研究,目的就是為了闡明:丹參保護心腦血管的物質基礎是什么——在臨床上有著明確療效的丹參注射劑到底是因為什么成分起了作用?

“我們開始做的時候,盡管已有大量的研究結果問世了,但丹參水溶性最具活性的成分是什么還不完全明確,大家都認為水溶性的酚酸類化合物應該是其有效成分,但具體是什么樣的化合物,還沒有解答清楚。”宣利江如是說。

很幸運,經過1992年到1995年三年的研究,宣利江找到了答案:丹參水溶性成分的多酚酸類化合物,不是以酸而是以鹽的形式存在,而且包含平常非常罕見的鎂鹽。這是一個全新的發現。緊接著,當時上海藥物研究所最年輕的課題組長王逸平,領導他的心血管藥理組,對鎂鹽的藥理活性進一步做了研究,他們發現,多酚酸鹽的藥理活性強于游離酸(鎂鹽的效果更為明顯),而以前以為丹參注射劑的有效成分是丹參素,顯然是不夠準確的。

經過反復檢查,他們確認:以丹參乙酸鎂為主要成分的多酚酸鹽,是丹參中最重要的水溶性有效成分。

明確成分、明了機理與工藝線的建立

在研究結果的基礎上,徐亞明、宣利江、王逸平覺得他們可以以丹參乙酸鎂為核心來研制丹參新制劑。沒有任何的刻意,上海藥物研究所的丹參研究團隊或者說丹參多酚酸鹽研究團隊就這樣悄然誕生了。在當時,或許誰也沒有預測到十幾年后的情形。

中藥現代化的第一波熱潮,按照清華大學藥學研究所羅國安等人的說法,發生在1996年到2000年即“九五”期間。1996年,中國新藥研究與開發協調領導小組提出了“中藥現代化科技產業行動計劃”,旨在運用現代科學的理論和手段, 促進中醫藥走向現代、走向世界。

1996年,也正是宣利江博士畢業的第一年,丹參多酚酸鹽項目獲得了第一筆基金資助,75萬元,來源于上海市科委的上海市現代生物與醫藥產業發展基金。按照項目合同要求,一旦項目獲得成功,項目組需要返還科委該項資助。據說,科委之所以這樣要求,是期望他們所資助的項目最終能夠真正實現成果轉化。關于這次基金支持,宣利江等人一直心存感激。“那時候是最需要用錢的。”他說。最終,丹參多酚酸鹽研究團隊第一個返還了所受資助。

中藥,即使是單味中藥的制劑,通常是成分、含量不完全明確的混合物,可能含有幾十甚至上百種化合物。而西藥,往往是單一化合物。顯然,具有復雜體系的中藥比單一成分的西藥在質量控制上復雜得多。而質量的不可控帶來的就是療效、安全性的不穩定。這也正是中藥受到很多人質疑的一個原因。

在丹參多酚酸鹽研發的初期,按照宣利江的說法,一個明確的想法一直貫徹在丹參研究團隊的各種行動中,那就是“明確”:明確成分、明確含量、明確藥理作用、明確安全性。讓丹參多酚酸鹽不再像傳統中藥那樣“模糊”,是他們追求的目標。

在藥學研究的同時,藥理學的研究也不斷深入。王逸平課題組的研究發現,丹參多酚酸鹽可以通過多種機制和途徑保護心血管系統。比如,通過一定手段調節平滑肌細胞的內鈣平衡來舒張血管,可以改善血液循環。徐向陽(后來將丹參多酚酸鹽成功產業化的上海綠谷制藥有限公司市場總監)說:“王逸平的工作為消除醫生針對中藥注射液的質疑提供了極大的幫助。他能清楚地說明,具有明確結構的丹參乙酸鎂等成分在人體發生作用的靶點、代謝過程和藥效的關系,用現代醫學理論詮釋了傳統的活血化瘀學說。”

當然,明確成分、明了機理,只是新藥面世萬里長征中的第一步。

實驗室可以不計過程、成本,以結果論英雄,而工業化生產則需要具有規模化和可行性。“感觸最深的是在實驗室看到一個不太合理的地方,不假思索順手就改變了,在工業化生產中也許就要多出一個管道甚至一個步驟才能實現這種改變,但工藝路線的先進性不在于用了多么先進的技術和設備,而是簡單可行,” 宣利江說,“這是很大的差別。”他感慨道。

在經歷一次次的失敗摸索之后,一條具有專利技術的工藝路線最終建立了。通過這一工藝路線,他們從丹參中提取的提取物,丹參乙酸鎂的含量可以超過80%,而余下的20%是同樣具有保護心血管系統功效的丹參乙酸鎂同系物。

綠谷藥業的丹參多酚酸粉針劑2012年銷售收入超28億

2006年,由宣利江與王逸平分別領導的兩個課題組組成的丹參研究團隊,被人事部、中國科學院評為“先進集體”。前排左三為王逸平、左四為宣利江。

主動出價1 000萬的民企與其快速的市場推動能力

藥物的上市需要深諳市場運作規律的企業的參與。2000年,上海藥物研究所將丹參多酚酸鹽技術轉讓給了綠谷集團,并與之共同組建了上海綠谷制藥有限公司。當時的轉讓費是1 000萬元。“在2000年,1 000萬元的轉讓金額還是很大的,”綠谷集團董事長呂松濤如是說,“我們就是看準了。”他補充道。

而具體負責此事的上海藥物研究所時任副所長丁健院士說,當時的情況其實并不樂觀,“當時我們要跟企業合作,進行技術成果轉化。上海市科委生物醫藥處領導建議我們,上海的成果最好在上海轉化,因此我們找了幾家上海企業。我們原本是想轉給國有企業的,但是極少國企問津,僅有意向的一家也只愿出價450萬。而作為民營企業的綠谷則愿意出價1 000萬。民營企業的特點是更尊重市場規律。事實上,綠谷介入之后,對丹參多酚酸鹽的上市確實推進很快。”

當然,并不是所有事情都可以“推進很快”。臨床批件的獲取就經歷了漫長的無奈等待。

2000年9月,研究團隊將丹參多酚酸鹽申報臨床試驗的資料報送到了國家藥監局。但是沒想到,在資料遞交上去整整兩年之后,直到2002年的9月,國家食品藥品監督管理局藥審中心才予以批準。

時任上海藥物研究所所長的陳凱先院士說明了其中的原委,“要申請臨床批件,首先要明確該藥物在新藥審評中歸屬的類別,丹參多酚酸鹽恰恰在這方面遇到了問題。按說這個新藥應該列入中藥二類新藥,但負責審評的專家認為:此前已有丹參提取物被批準為中藥二類新藥,現上報的丹參多酚酸鹽只能算是原有藥物的技術改進,不能再報批為一種新藥。實際上,上海藥物研究所研制的丹參多酚酸鹽與當時已有丹參提取物產品在成分上有根本性的差別,不僅在一些成分的含量和比例上差別很大,而且在許多重要成分的種類上也完全不同,理應作為一種新藥審評。在后來召開的專家審評會上,與會專家也一致認為丹參多酚酸鹽明顯是一種新藥。盡管如此,還是足足等了兩年,才最終獲得臨床批件。”

臨床試驗,要做三期,這方面,企業的快速推進力終于有了用武之地。“在二期試驗時,我們請北京一家醫院牽頭,共五家醫院,為我們做臨床觀察,2003年春節過后開始試驗,我們與該牽頭醫院商定,如果8月31號之前可以完成240例臨床,我們可以給予一定的獎勵,如果晚于這一時間,則沒有任何獎勵,后來由于‘SARS’,我們又給了兩個月的寬裕時間,在11月之前順利完成了試驗所需的病例觀察。”綠谷集團的董事長呂松濤如是說,“三期我們更快。正是因為我們臨床試驗完成的比較快,在2005年的5月,我們就順利拿到了新藥證書。要知道,在此之后,國家食品藥品管理局停止了中藥新藥證書的發放。可以說耽誤一點時間,我們就要錯過機會了。”他不無感慨地說。據說,當時有另外一家藥廠同時在推另外一種類似新藥,由于錯過了食品藥品管理局“關門”前的機會,一直拖到2011年才拿到新藥證書。

而在三期試驗中,研究團隊更是大膽地采用了運動平板試驗——被稱為心血管藥物的國際黃金評判標準。這樣的試驗要求苛刻,傳統中藥一般都不敢冒險進行這樣的標準試驗。但是試驗結果顯示,注射用丹參多酚酸鹽療效非常之好。

2005年,經國家食品藥品監督管理局批準,上海藥物研究所和綠谷集團獲得了丹參多酚酸鹽及其注射用丹參多酚酸鹽新藥證書和生產批文,并被國家發改委列為高科技產業化示范工程。

質疑擋不住自信,終進全國醫保目錄

2008年前后發生的一系列中藥注射劑的安全性事件,如“魚腥草注射劑事件”等,一度使得中藥注射劑的安全性問題成為了全社會的討論熱點。剛剛進入市場的丹參多酚酸鹽因為也屬于中藥注射液,也受到了牽連,被列為較高風險品種。

事實上,丹參多酚酸鹽,早已規避了中藥注射劑常見的有效成分不明確、質量控制不嚴格等問題。了解丹參多酚酸鹽的醫生和病人,仍然對其保持了極大的信任。在大環境不利的情況下,丹參多酚酸鹽逆市而上,自2006年上市起,連續5年以超過100%的年增長率不斷擴大市場。2012年3月底,該藥以10.98億元的銷售額在IMS醫院處方藥銷售榜位居第二十三位,成為年銷售額過10億元的四個中藥注射劑之一。該藥也已順利進入2009版《國家基本醫療保險用藥目錄》。當然進入醫保目錄,也并非容易之事。其中也經歷頗多周折。

由于丹參多酚酸鹽是新藥,雖然2005年已拿到新藥證書和生產批件,但2004年《國家基本醫療保險用藥目錄》剛剛做了修訂,所以它并沒有趕上。病人當然更希望醫生所開藥物在醫保目錄之內。即便在新藥證書拿到之后所開的新聞發布會上,陳竺、陳凱先、陳可冀等多名院士從學術上對丹參多酚酸鹽的藥效給予了充分肯定,但產品進入銷售環節后仍然面臨重重困難。在這個時候,上海市科委等相關部門,通過相關渠道,將丹參多酚酸鹽列入了上海市醫保藥物目錄,使得該藥在上海市范圍內有了一定的銷售支持。

而在藥品上市后,丹參多酚酸鹽在國內進行了大規模的四期臨床試驗,2153病例,50家醫院,這也是中藥注射劑的第一次如此大規模的規范試驗。其療效和安全性得到了進一步的證實,尤其是其不良反應發生率僅為驚人的0.56%。“我們一直對丹參多酚酸鹽的臨床療效和安全性充滿信心,而實際的試驗結果甚至超出了我們的預期,尤其是安全性,”宣利江說。

目前,丹參多酚酸鹽繼續進行更加廣泛的試驗,將通過5萬病例的研究,來進一步驗證其安全性和有效性。也許經過這次大考之后,我們會發現,丹參多酚酸鹽已經成為了一種真正有品牌的名藥。

寫在最后

繼2007年獲得上海市技術發明獎一等獎后,2011年丹參多酚酸鹽項目組又獲得了國家技術發明獎二等獎。這說明,丹參多酚酸鹽及其粉針劑獲得了科學共同體的一致認可。

截止2011年,丹參多酚酸鹽及其粉針劑已累計銷售超過3000萬瓶,惠及數百萬患者,而且市場仍在擴大。這說明,作為一種新藥,丹參多酚酸鹽及其粉針劑獲得了市場和醫患群體的接受。

在本文成文之際,關于中藥注射劑的是是非非再次成為了社會討論的熱點。事實上,在訪談的過程中,我試著去問每一個受訪者,丹參多酚酸鹽及其粉針劑到底是中藥還是西藥。他們大多數人的回答是,丹參多酚酸鹽及其粉針劑來自中藥材,而且仍然具有中藥的成分混合的特點,但是它遵照了西藥的研制工藝,經受了西藥標準的考量。

中國工程院院士胡之璧教授在接受《自然—生物技術》采訪時說:“丹參多酚酸鹽及其粉針劑的成功產業化意味著,通過對具有悠久臨床應用歷史的傳統中藥進行化學成分研究,中國的生物醫藥可開發出新的藥物,相對于從頭開始的合成新化合物,該途徑更加快捷并且成本低廉。” 也許如胡教授所言,如丹參多酚酸鹽及其粉針劑者,并不可以中藥還是西藥來簡單歸類。它或許可以算作西藥化了的中藥。丹參多酚酸鹽這類藥據說將在新的國家新藥注冊分類中被歸為植物藥。

毫無疑問,丹參多酚酸鹽及其粉針劑的研制為從傳統中藥中發掘有效成分、開拓中國植物藥的新品類做了一次有益的嘗試。在其中20年的歷程中,有科學家的科學研究、企業的市場開發以及政府的戰略推動,環環相扣,有關卡但最后都幸運走過。我們不知道這樣的創新案例可否復制。但至少可以確定,這種新藥已經造福了眾多的患者,已經獲得了成功。

感謝宣利江、陳凱先、丁健、呂松濤、徐向陽、丁愉接受采訪并審定本文內容。

鏈 接

宣利江:

1990年畢業于上海醫科大學(現復旦藥學院),1995年于中國科學院上海藥物研究所獲博士學位,1996年赴日本九州大學藥學部進行博士后工作,1998年回中國科學院上海藥物研究所工作,從事天然藥物化學研究。

王逸平:

1985年畢業于上海第二醫科大學(現上海交通大學醫學院),獲醫學學士學位;1988年畢業于上海第二醫科大學,獲醫學碩士學位;2001年畢業于中科院上海藥物研究所,獲博士學位。1988年進入中科院上海藥物研究所工作,從事心血管藥理研究。

來源:世界科學 2012年第7期

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。