專家信息:

專家信息:

張海春,男,1965年3月出生于吉林省吉林市,中國科學院南京地質古生物研究所研究員,現代古生物學和地層學國家重點實驗室副主任。

教育及工作經歷:

1989年畢業于南京大學地球科學系古生物學及地層學專業。

1992年和1999年在中科院南京地質古生物研究所分別獲得理學碩士和理學博士學位。

學術兼職及社會任職:

1. 中國科學院大學教授、博士生導師。

2. 江蘇省古生物學會副理事長、秘書長(兼)。

3. 江蘇省昆蟲學會理事。

4. 《地層學雜志》和《生物進化》編委。

5. 遼寧省古生物化石鑒定委員會委員。

6. 美國昆蟲學會(Entomological Society of America)會員。

主講課程:

資料更新中……

培養研究生情況:

資料更新中……

教學成果:

1. 2008年,獲得中國科學院“朱李月華優秀教師”獎。

2. 2009年,獲得中國科學院“優秀研究生導師”獎。

3. 2010年,獲得中國科學院“優秀研究生指導教師”獎。

研究方向:

研究方向:

1. 中、新生代昆蟲及地層。

2. 熱河生物群。

3. 中生代陸地生態系統。

4. 琥珀生物群。

承擔科研項目情況:

1. 973項目,“四億年以來中國陸地生物群演變及其與環境的關系”,第3子課題“侏羅-白堊紀主要動物類群演化及其對重大地質事件的響應”(2012CB821903)負責人。

2. 自然科學基金面上項目,“我國晚中生代針尾類(膜翅目)昆蟲化石研究”(41272013)負責人。

3. 現代古生物學和地層學國家重點實驗室項目,“早始新世撫順琥珀生物群研究”負責人。

4. 國家自然科學基金面上項目,“內蒙古道虎溝膜翅目昆蟲群的深入研究”(40472001)。

5. 國家重點基礎研究發展規劃項目(973),“地史時期海陸生物多樣性的演變”(2006CB806405) 子課題“熱河生物群與白堊紀陸地生物多樣性的形成”。

6. 973項目子課題“中生代生物的輻射、鳥類的起源與環境的關系”。

7. 美國科學基金會(NSF)Tree of Life 項目,“Large Scale Phylogeny of Hymenoptera” (EF-0337220)。

科研成果:

1.2004年獲得江蘇省科技進步一等獎(第3完成人)。

2. 發現并建立新的昆蟲分類群,包括3個新科,1個新亞科,50余新屬和100余新種,并對前人建立的一些屬種進行了重新研究和修訂;在探討膜翅目細腰亞目的起源和早期演化中取得重要進展:主要基于我國中生代的化石材料,結合現生類群,揭示細腰亞目最重要的特征—“蜂腰”是通過不同的途徑獲得的;這個解釋不同于以前所認為的一次性演化的認識;同時對細腰亞目的特征進行了修訂。

3. 提出部分古昆蟲飛行模式等重要昆蟲演化模型。通過研究中生代的一類大型昆蟲—古蟬類的大量標本,比較和系統研究了我國中生代、英國早白堊世和德國晚侏羅世的古蟬化石,闡明了古蟬前后翅種內變異特征和古地理分布規律,首次提出古蟬滅絕是植物類群演替和新興捕食者的出現共同導致的結果;重建古蟬飛行模式,定性分析了其飛行速度和靈活性的演化。

4. 在半翅目的研究上,首次提出了沫蟬總科及其化石姊妹群的演化系統樹,初步建立了中生代沫蟬化石的分類框架,揭示了沫蟬總科的演化歷史;修訂了全球蟬總科化石記錄,首次提出蟬鳴行為在古新世業已出現;首次提出白堊紀中期之前的化石螽蟬科是現生螽蟬科和蟬科共同的祖先類群。

5. 在鞘翅目的研究上,通過對化石和現生侏羅甲(Jurodidae)的綜合研究,厘清了其亞目分類位置,并發現該類群在形態學上保持了1.6億年的相對穩定,是名符其實的“活化石”;發現粗厚步甲科(Trachypachidae)在中生代已占據了多種生態位,并認為該類群衰落與被子植物的興起無直接關系;發現花蚤類的出現和早期演化可能與裸子植物關系密切,其獨特的身體結構并非先前所認為的“因花而生”,而是直接繼承了祖先類群的身體構建;認為化石裂尾甲科(Coptolavidae)可能不是一個單系類群,大部分類群可歸入龍虱總科,白堊紀晚期裂尾甲科的滅絕可能是由于硬骨魚的興起以及豉甲、龍虱的生態競爭所導致。

6. 在著名的遼西熱河生物群研究中,他們通過對昆蟲群的綜合研究,將熱河昆蟲群劃分為早、中和晚期三個發展階段,并揭示了白堊紀早期熱河昆蟲群物種多樣性和生態多樣性的變化規律。

7. 提出了我國北方著名的道虎溝生物群的時代意見。他們對內蒙古寧城道虎溝地區的大量膜翅目昆蟲化石進行了系統研究,并將該昆蟲群與哈薩克斯坦南部的晚侏羅世較原始的昆蟲群和德國早侏羅世晚期、吉爾吉斯和西伯利亞早/中侏羅世界線附近的較進步的昆蟲群進行比較研究,進而推斷道虎溝昆蟲群的時代應為中侏羅世。

8. 在國內首次開展昆蟲埋葬學研究:利用掃描電子顯微鏡和X射線能譜分析等技術方法,發現道虎溝化石群中的昆蟲化石在形成過程中也存在“化石封套”模式,同時表明當時的湖泊體系中存在著不同的微環境;首次在湖相沉積中發現了大量二維或立體保存的黃鐵礦化昆蟲化石,認為這種獨特的保存方式可能與火山作用密切相關,并對其形成過程進行了詳細分析;通過對比昆蟲化石的保存狀況,發現昆蟲的翅面/體重比、翅的折疊方式、體型大小與化石保存方式與質量密切相關。

在國內外重要學術刊物上發表論文120余篇。

代表性英文論文:

1. Jun Wang, Su-Chin Chang, Hong-Bo Lu, Hai-Chun Zhang. 2014. Detrital zircon U–Pb age constraints on Cretaceous sedimentary rocks of Lingshan Island and implications for tectonic evolution of Eastern Shandong, North China. Journal of Asian Earth Sciences 96: 27–45.

2. Wang Bo, Rust J., Engel M.S., Szwedo J., Dutta S., Nel A., Fan Yong, Meng Fanwei, Shi Gongle, Jarzembowski E.A., Wappler T., Stebner F., Fang Yan, Mao Limi, Zheng Daran, Zhang Haichun. 2014. A Diverse Paleobiota in Early Eocene Fushun Amber from China. Current Biology, 24: 1606–1610.

3. Chen Jun, Wang Bo, Engel M.S., Wappler T., Jarzembowski E.A., Zhang Haichun, Wang Xiaoli, Zheng Xiaoting, Rust J. 2014. Extreme adaptations for aquatic ectoparasitism in a Jurassic fly larva. eLife, 3:e02844. doi: 10.7554/eLife.02844.

4. Chen Jun, Wang Bo, Zhang Haichun, Xang Xiaoli. 2014. A remarkable new genus of Tettigarctidae (Insecta, Hemiptera, Cicadoidea) from the Middle Jurassic of northeastern China. Zootaxa 3764 (5): 581–586.

5. Qing Liu, Haichun Zhang, Bo Wang, Yan Fang, Daran Zheng, Qi Zhang, Edmund A. Jarzembowski. 2014. A new saucrosmylid lacewing (Insecta, Neuroptera) from the Middle Jurassic of Daohugou, Inner Mongolia, China. Alcheringa 38 (2), 301-304.

6. Qing Liu, Daran Zheng, Qi Zhang, Bo Wang, Yan Fang & Haichun Zhang. 2014. Two new kalligrammatids (Insecta, Neuroptera) from the Middle Jurassic of Daohugou, Inner Mongolia, China. Alcheringa 38(1), 65-69.

7. Zhang Q, Zhang H C, Rasnitsyn A P., Wang H, Ding M. 2014. New Ephialtitidae (Insecta: Hymenoptera) from the Jurassic Daohugou Beds of Inner Mongolia, China. Palaeoworld, 23: 276–284.

8. Yan E.V., Wang Bo, Ponomarenko A.G., Zhang Haichun. 2014. The most mysterious beetles: Jurassic Jurodidae (Insecta: Coleoptera) from northern China. Gondwana Research, 25: 214–225.

9. Su-Chin Chang, Haichun Zhang, Sidney R. Hemming, Gary T. Mesko and Yan Fang. 2014. 40Ar/39Ar age constraints on the Haifanggou and Lanqi formations: When did the first flowers bloom? Geological Society, London, Special Publications, 378: 277-284.

10. Masaki Matsukawa, Martin G. Lockley, Keiichi Hayashi, Kazuto Korai, Chen Peiji,Zhang Haichun. 2014. First report of the ichnogenus Magnoavipes from China: New discovery from the Lower Cretaceous inter-mountain basin of Shangzhou, Shaanxi Province, central China. Cretaceous Research 47: 131-139

11. E. V. Yan, Bo Wang, Haichun Zhang. 2014. A new lasiosynid beetle from the Middle Jurassic of China with remarks on systematic position of Lasiosynidae Comptes Rendus Palevol 13: 1-8. E. V. Yan, B. Wang, H. C. Zhang. 2013. First record of the beetle family Lasiosynidae (Insecta: Coleoptera) from the Lower Cretaceous of China. Cretaceous Research 40:43-50.

12. Wang Bo, Zhang Haichun, Jarzembowski E.A., Fang Yan, Zheng Daran. 2013. Taphonomic variability of fossil insects: a biostratinomic study of Palaeontinidae and Tettigarctidae (Insecta: Hemiptera) from the Jurassic Daohugou Lagerstätte. PALAIOS, 28: 233–242.

13. Bo Wang, Haichun Zhang, E A Jarzembowski. 2013. Early Cretaceous angiosperms and beetle evolution. Frontiers in Plant Science, 4(360): 1-6

14. Zhang Haichun, Zheng Daran, Wang Bo, Fang Yan, Jarzembowski E.A. 2013. The largest known odonate in China: Hsiufua chaoi Zhang et Wang, gen. et sp. nov. from the Middle Jurassic of Inner Mongolia. Chinese Science Bulletin, 58(13): 1579–1584. [張海春, 鄭大燃, 王博, 方艷, Jarzembowski E. A. 2013. 中國已知最大的蜻蜓: 內蒙古侏羅紀的趙氏修復蟌蜓(Hsiufua chaoi Zhang et Wang, gen. et sp. nov.). 科學通報, 58: 1340–1345]

15. Fang Yan, Zhang Haichun, Wang Bo, Zheng Daran. 2013. A new Chifengiinae species (Orothoptera: Prophalangopsidae) from the Lower Cretaceous Yixian Formation (Liaoning, P. R. China). Insect Systematics and Evolution, 44: 141-147.

16. Fang Yan, Zhang Haichun, Wang Bo, Zheng Daran. 2013. A new cockroach (Blattodea: Caloblattinidae) from the Upper Triassic Xujiahe Formation of Sichuan Province, southwestern China. Insect Systematics and Evolution, 44: 167-174.

17. Jarzembowski E.A., Yan E.V., Wang Bo, Zhang Haichun. 2013. Brochocolein beetles (Insecta: Coleoptera) from the Lower Cretaceous of northeast China and southern England. Cretaceous Research, 44: 1–11.

18. Jarzembowski E.A., Yan E.V., Wang Bo, Zhang Haichun. 2013. Ommatin beetles (Insecta: Coleoptera) from the Lower Cretaceous of northeast China and southern England. Terrestrial Arthropod Reviews, 6: 135–161.

19. Zhang Hai-Chun, Zheng Da-Ran, Zhang Qi, Jarzembowski E. A., Ding Ming. 2013. Re-description and systematics of Paraulacus sinicus Ping, 1928 (Insecta, Hymenoptera). Palaeoworld 22: 32–35.

20. Qing Liu, Haichun Zhang, Bo Wang, Yan Fang, Daran Zheng, Qi Zhang, E. A. Jarzembowski. 2013. A new genus of Saucrosmylinae (Insecta, Neuroptera) from the Middle Jurassic of Daohugou, Inner Mongolia, China. Zootaxa 3736 (4): 387–391

21. G.V. Nikolajev, Bo Wang, Haichun Zhang. 2013. The presence of the family Lithoscarabaeidae (Coleoptera, Scarabaeoidea) in the Yixian geological Formation. Euroasian Entomological Journal, 12(6): 559–560 (in Russian with English abstract).

22. Wang Bo, Ma Junye, McKenna D., Yan E.V., Zhang Haichun, Jarzembowski E.A.2013. The earliest known longhorn beetle (Cerambycidae: Prioninae) and implications for the early evolution of Chrysomeloidea. Journal of Systematic Palaeontology, 12:5, 565-574.

23. E.A. Jarzembowski, E.V. Yan, Bo Wang, Hai-Chun Zhang. 2012. A new flying water beetle (Coleoptera: Schizophoridae) from the Jurassic Daohugou lagerstätte. Palaeoworld, 21: 160–166

24. Wang Bo, Zhao Fangchen, Zhang Haichun, Fang Yan, Zheng Daran. 2012. Widespread pyritization of insects in the Early Cretaceous Jehol Biota. PALAIOS, 27: 707-711.

25. Wang Bo, Zhang Haichun, Alexander G. Ponomarenko. 2012. Mesozoic Trachypachidae (Insecta: Coleoptera) from China. Palaeontology, 55(2): 341-353

26. Su-Chin Chang, Haichun Zhang, Sidney R. Hemming, Gary T. Mesko, Yan Fang. 2012. Chronological evidence for extension of the Jehol Biota into Southern China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 344-345 (1): 1-5

27. 王博, Jacek Szwedo, 張海春, 林啟彬. 2011. 鞘喙蝽總科(半翅目)在中國的首次發現. 古生物學報, 50(3): 321- 325. ( Wang Bo, Szwedo Jacek, Zhang Haichun and Lin Qibin. 2011. The first Peloridioidea (Hemiptea) from China. Acta Palaeontologica Sinica, 50( 3): 321- 325.)

28. Nikolajev, G. V., 王博, 劉煜, 張海春. 2011. 內蒙古中生代鍬甲化石(鞘翅目: 金龜子總科: 鍬甲科). 古生物學報, 50(1): 41-47 (Nikolajev, G. V., Wang Bo, Liu Yu, Zhang Haichun. 2011. Stag beetles from the Mesozoic of Inner Mongolia, China (Scarabaeoidea: Lucanidae). Acta Palaeontologica Sinica, 50(1): 41-47)

29. Nikolajev, G.V., Bo Wang, Haichun Zhang. 2011. A new fossil genus of the family Glaphyridae (Coleoptera: Scarabaeoidea) from the Lower Cretaceous Yixian Formation. Zootaxa 2811: 47–52

30. Bo Wang, Haichun Zhang and Azar, D. 2011. The first Psychodidae (Insecta: Diptera) from the Lower Eocene Funshun amber of China. Journal of Paleontology, 85(6): 1154–1159.

31. Bo Wang and Haichun Zhang. 2011. A new ground beetle (Carabidae, Protorabinae) from the Lower Cretaceous of Inner Mongolia, China. ZooKeys 130: 229–237

32. Szwedo, J, Wang Bo and Zhang Haichun. 2011. An extraordinary Early Jurassic planthopper from Hunan (China) representing a new family Qiyangiricaniidae fam. nov. (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea). Acta Geologica Sinica (English Edition), 85(4): 739-748.

33. Bo Wang and Haichun Zhang. 2011. The oldest Tenebronoidea (Coleoptera) from the Middle Jurassic of China. Journal of Palaeontology, 85(2): 266-270.

34. G. V. Nikolajev, 王博, 劉煜, 張海春. 2010. 中生代Ceratocanthinae(Coleoptera: Hybosoridae)化石首次發現. 古生物學報, 49(4): 443-447. (In English with Chinese abstract). [G.. V. Nikolajev, Wang Bo, Liu Yu, Zhang Haichun. First record of Mesozoic Ceratocanthinae(Coleoptera: Hybosoridae). Acta Palaeontologica Sinica, 49(4): 443-447]

35. 張海春, 王博, 方艷. 2010. 熱河生物群昆蟲多樣性的演變. 中國科學D輯. 40 (9): 1266-1276. [Zhang Haichun, Wang Bo, Fang Yan. 2010. Evolution of insect diversity in the Jehol Biota. Science China Earth Sciences 53(12): 1894-1907.]

36. Bo Wang, Haichun Zhang, Yan Fang. 2010. Paleogeographical Distribution of Mesozoic Palaeontinidae (Insecta, Hemiptera) in China with Description of New Taxa. Acta Geologica Sinica, 84(1): 31-37.

37. Bo Wang, Haichun Zhang. 2010. Earliest evidence of fishflies (Megaloptera: Corydalidae): an exquisitely preserved larava from the Middle Jurassic of China. Journal of Paleontology, 84(1): 774-780.

38. Bo Wang, Haichun Zhang, T Wappler, J Rust. 2010. Palaeontinidae (Insecta: Hemiptera: Cicadomorpha) from the Upper Jurassic Solnhofen Limestone of and their phylogenetic significance. Geological Magzine, 147(4): 570-580.

39. Rasnitysn, A. P., Zhang, H. C. 2010. Early Evolution of Apocrita (Insecta, Hymenoptera) as indicated by new findings in the Middle Jurassic of Daohugou, Northeast China . Acta Geologica Sinica, 84(4): 834-873

40. Wang Bo, Alexander G. Ponomarenko, Zhang Haichun. 2010. Middle Jurassic Coptoclavidae (Insecta: Coleoptera: Dytiscoidea) from : a Good Example of Mosaic Evolution. Acta Geologica Sinica (English edition), 84(4): 680~687

41. E. V. Yan, Haichun Zhang. 2010. New beetle species of the formal genus Artematopodites (Coleoptera: Polyphaga), with remarks on the taxonomic position of the genera Ovivagina and Sinonitidulina. Paleontological Journal, 44(4): 451-456.

42. Bo Wang, Haichun Zhang, J. Szwedo. 2009. Jurassic Palaeontinidae from and the higher systematics of Palaeontinoidea (Insecta: Hemiptera: Cicadomorpha). Palaeontology 52(1): 53-64.

43. 王博, 李建鋒, 方艷, 張海春. 2009. 內蒙古道虎溝中侏羅世昆蟲化石元素成分初步分析及其埋葬學指示. 科學通報, 54(2): 210-214. (Wang, Bo, Li, Jianfeng, Fang, Yan, Zhang, Haichun. 2009. Preliminary elemental analysis of fossil insects from the Middle Jurassic of Daohugou, Inner Mongolia and its taphonomical implications. Chinese Science Bulletin 54(5): 783-787.)

44. Wang, Bo, Zhang, Haichun. 2009. Tettigarctidae (Insecta: Hemiptera: Cicadoidea) from the Middle Jurassic of Inner Mongolia. Geobios 42: 243-253.

45. Wang, Bo, Zhang, Haichun. 2009. A remarkable new genus of Procercopidae (Hemiptera: Cercopoidea) from the Middle Jurassic of China. Comptes Rendus Palevol 8(4): 389-394.

46. Su-chin Chang, Haichun Zhang, Paul R. Renne, Yan Fang. 2009. High-precision 40Ar/39Ar age for the Jehol Biota. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 280: 94–104.

47. Su-chin Chang, Haichun Zhang, Paul R. Renne, Yan Fang. 2009. High-precision 40Ar/39Ar age constraints on the basal Lanqi Formation and its implications for the origin of angiosperm plants. Earth and Planetary Science Letters 279: 212–221.

48. Yan Fang, Haichun Zhang, Bo Wang. 2009. A new species of Aboilus (Insecta, Orthoptera, Prophalangopsidae) from the Middle Jurassic of Daohugou, Inner Mongolia, . Zootaxa 2249: 63–68

49. Masaki Matsukawa, Keiichi Hayashi, Zhang Haichun, Zhen Jinsheng, Chen Peiji, Martin G. Lockley. 2009. Early Cretaceous sauropod tracks from Zhejian Province, China. Bulletin of Tokyo Gakugei University , Division of Natural Sciences, 61: 89-96.

50. Wang Bo, A.G. Ponomarenko, Zhang Haichun. 2009. A new coptoclavid larva (Coleoptera: Adephaga: Dytiscoidea) from the Middle Jurassic of China, and its phylogenetic implication. Paleontological Journal, 43(6): 652–659.

51. Wang Bo, J. Szwedo, Zhang Haichun. 2009. Jurassic Progonocimicidae (Hemiptera) from and phylogenetic evolution of Coleorrhyncha. Science in (Series D-Earth Sciences), 52(12): 1953-1961.

52. Haichun Zhang, Rasnitsyn, A. P. 2008. Middle Jurassic Praeaulacidae (Insecta: Hymenoptera: Evanioidea) of Inner Mongolia and Kazakhstan. Journal of Systematic Palaeontology 6 (4): 463–487.

53. Wang Bo, Zhang Haichun, Fang Yan and Zhang Yutao. 2008. A revision of Palaeontinidae (Insecta: Hemiptera: Cicadomorpha) from the Jurassic of China with descriptions of new taxa and new combinations. Geological Journal 43: 1–18.

54. Bo Wang, Haichun Zhang, E. A. Jarzembowski. 2008. A new genus and species of Palaeontinidae (Insecta: Hemiptera: Cicadomorpha) from the Lower Cretaceous of southern England. Zootaxa 1751: 65–68.

55. Bo Wang, Haichun Zhang, Yan Fang, Dejin Wang, Shengzhu Ji. 2008. New data on Cretaceous Palaeontinidae (Insecta: Hemiptera) from China. Cretaceous Research, 29: 551-560.

56. Haichun Zhang, Rasnitsyn, A. P. 2007. Nevaniinae subfam. N., a new fossil taxon (Insecta: Hymenoptera: Evanioidea: Praeaulacidae) from the Middle Jurassic of Daohugou in Inner Mongolia, China. Insect Systematics & Evolution. 38: 149–166.

57. Haichun Zhang, Rasnitsyn, A. P., Dejin Wang, Yutao Zhang. 2007. Some hatchet wasps (Hymenoptera, Evaniidae) from the Yixian Formation of western Liaoning, China. Cretaceous Research, 28(2): 310-316.

58. Wang Bo, Zhang Haichun, Fang Yan. 2007. Middle Jurassic Palaeontinidae (Insecta, Hemiptera) from Daohugou of China. Alavesia, 1: 89-104.

59. Bo Wang, Haichun Zhang, Yan Fang. 2007. Palaeontinodes reshuitangensis, a new species of Palaeontinidae (Hemiptera, Cicadomorpha) from the Middle Jurassic of Reshuitang and Daohugou of China. Zootaxa, 1500: 61–68.

60. Yan Fang, Haichun Zhang, Bo Wang, Yutao Zhang. 2007. New taxa of Aboilinae (Insecta, Orthoptera, Prophalangopsidae) from the Middle Jurassic of Daohugou, Inner Mongolia, China. Zootaxa 1637: 55–62.

61. Haichun Zhang, Rasnitsyn, A. P. 2006. Two new anaxyelid sawflies (Insecta, Hymenoptera, Siricoidea) from the Yixian Formation of western Liaoning, China. Cretaceous Research, 27(2): 279-284.

62. Bo Wang, Haichun Zhang, Yan Fang, Zhili Zhang. 2006. A new genus and species of Palaeontinidae (Insecta: Hemiptera) from the Middle Jurassic of Daohugou, China. Annales Zoologici, 56(4): 757-762.

63. Bo Wang, Haichun Zhang, Yan Fang, Ye Duan. 2006. Revision of the genus Sinopalaeocossus Hong (Hemiptera: Palaeontinidae), with description of a new species from the Middle Jurassic of China. Zootaxa 1349: 37–45.

64. Rasnitsyn A. P., Haichun Zhang, Bo Wang. 2006. Bizarre fossil insects: web-spinning sawflies of the genus Ferganolyda (Vespida, Pamphilioidea) from the Middle Jurassic of Daohugou, Inner Mongolia. Palaeontology, 49(4): 907-916.

65. Rasnitsyn, A. P., Ansorge, J. and Zhang, Haichun. 2006. Ancestry of the orussoid wasps, with descriptionof three new genera and species of Karatavitidae (Hymenoptera = Vespida: Karatavitoidea stat. nov.). Insect Systematics & Evolution. 37: 179–190.

66. Bo Wang, Haichun Zhang, Yan Fang. 2006. Gansucossus, a replacement name for Yumenia Hong, 1982 (Insecta, Hemiptera, Palaeontinidae), with description of a new genus. Zootaxa 1268: 59–68.

67. Bo Wang, Haichun Zhang, Yan Fang. 2006. Some Jurassic Palaeontinidae (Insecta, Hemiptera) from Daohugou, Inner Mongolia, China. Palaeoworld, 15(1): 115-125.

68. Pei-Ji Chen, Jianjun Li, Masaki Matsukawa, Haichun Zhang, Qifei Wang and Martin G. Lockley. 2006. Geological ages of dinosaur-track-bearing formations in China. Cretaceous Research 27(1): 22-32.

69. Haichun Zhang, A. P. Rasnitsyn, 2004. Pelecinid wasps (Insecta, Hymenoptera, Proctotrupoidea) from the Mesozoic of Russia and Mongolia. Cretaceous Research, 25(6):807-825.

70. Rasnitsyn A. P., Haichun Zhang. 2004. Composition and age of the Daohugou Hymenopteran (Insecta, Hymenopter=Vespida) Assemblage from Inner Mongolia, China. Palaeontology, 47(6): 1507-1517.

71. 陳丕基,王啟飛,張海春,曹美珍,黎文本,吳舜卿,沈炎彬. 2004. 論義縣組尖山溝層. 中國科學(D), 34(10): 883-895. [CHEN Peiji, WANG Qifei, Zhang Haichun, CAO Meizhen , LI Wenben, WU Shunqing & SHEN Yanbin. 2005. Jianshangou Bed of the Yixian Formation in West Liaoning, China. Science in Ser. D Earth Sciences Vol.48 No.3 298—312]

72. Rasnitsyn A.P., and Zhang H.C. 2004. A new family, Daohugoidae fam. n., of syricomorph hymenopteran (Hymenoptera = Vespida) from the Middle Jurassic of Daohugou in Inner Mongolia (China). Proceedings of the Russian Entomological Society. 75(1): 12-16.

73. Zhang Jun-feng, Zhang Hai-chun. 2003. Insects and spiders. In: Chang Mee-mann et al. (eds), The Jehol Biota: The Emergence of Feathered Dinosaurs, Beaked Birds and Flowering Plants. Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Publishers. pp.59~67.

74. Junfeng Zhang, Haichun Zhang. 2003. Two new species of archisargids (Insecta: Diptera: Archisargidae) from the Upper Jurassic Daohugou Formation (Inner Mongolia, Northeastern China). Paleontologicheskij zhurnal, (2003)4: 72-75 (in Russian with an English abstract).

75. Zhang Junfeng, Zhang Haichun. 2003. Kalligramma jurarchegonium sp. nov. (Neuroptera: Kalligrammatidae) from the Middle Jurassic of northeastern China. Oriental Insects, 37: 301-308.

76. Haichun Zhang, A. P. Rasnitsyn, 2003. Some ichneumonids (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonoidea) from the Upper Mesozoic of China and Mongolia. Cretaceous Research, 24(2): 193-202.

77. Zhang Haichun, Rasnitsyn, A. P., Zhang Junfeng. 2002. Two ephialtitid wasps (Insecta, Hymenoptera, Ephialtitoidea) from the Yixian Formation of western Liaoning, China. Cretaceous Research, 23(3): 401-407.

78. Zhang Haichun, Rasnitsyn, A. P., Zhang Junfeng. 2002. Pelecinid wasps (Insecta: Hymenoptera: Proctotrupoidea) from the Yixian Formation of western Liaoning, China. Cretaceous Research, 23(1): 87-98.

79. Zhang Haichun, Rasnitsyn, A. P., Zhang Junfeng. 2002. The oldest known scoliid wasps (Insecta, Hymenoptera, Scoliidae) from the Jehol biota of western Liaoning, China. Cretaceous Research, 23(1): 77-86.

代表性中文論文:

1 中國內蒙古侏羅紀道虎溝層魔蜂科(昆蟲綱,膜翅目)新材料(英文) 張琦; 張海春; Alexandr P.Rasnitsyn; 王賀; 丁明 中國古生物學會第28屆學術年會論文摘要集 2015-08-10

2 白堊紀緬甸琥珀生物群:百年回顧與展望 王博; 張海春; 張青青 中國古生物學會第28屆學術年會論文摘要集 2015-08-10

3 山東平邑盆地K/Pg界線附近輪藻植物群 李莎; 王啟飛; 張羽; 張海春 中國古生物學會第28屆學術年會論文摘要集 2015-08-10

4 侏羅紀的水中“吸血鬼” 王博; 張海春 大自然 2015-07-08

5 從科研的角度看琥珀 王博; 張青青; 張海春 生命世界 2014-11-15

6 內蒙古道虎溝中侏羅世古蟬科(昆蟲綱,半翅目)一新屬種 陳軍; 張海春; 王博; 鄭曉廷; 王孝理 古生物學報 2014-09-15

7 松遼盆地白堊紀末期-古近紀初期輪藻化石組合及古生態研究(英文) 李莎; 張海春; 萬曉樵 中國古生物學會第十一次全國會員代表大會暨第27屆學術年會論文摘要集 2013-11-01

8 “石”與“時”:化石和分子證據揭示甲蟲的早期分化過程(英文) 王博; 馬俊業; Evgeny Yan; Edmund A.Jarzembowski; 張海春 中國古生物學會第十一次全國會員代表大會暨第27屆學術年會論文摘要集 2013-11-01

9 青島嶗山埡口白堊紀海相地層碎屑鋯石U-Pb年齡 王俊; 張素菁; 呂洪波; 張海春; 王國龍; 鐘孫霖 中國礦物巖石地球化學學會第14屆學術年會論文摘要專輯 2013-04-21

10 山東靈山島早白堊世復理石及軟沉積物變形構造初探 董曉朋; 呂洪波; 張海春; 王俊; 張素菁; 張星; 黃振才; 舒云超 第十二屆全國古地理學及沉積學學術會議論文摘要集 2012-10-18

11 山東膠南靈山島早白堊世磨拉石地質意義初探 張星; 呂洪波; 張海春; 王俊; 張素菁; 董曉朋; 黃振才; 舒云超 第十二屆全國古地理學及沉積學學術會議論文摘要集 2012-10-18

12 侏羅紀道虎溝化石庫的埋藏學和古環境:基于古蟬和螽蟬的比較埋藏學分析(英文) 王博; 張海春; 方艷 中國古生物學會第26屆學術年會論文集 2011-10-21

13 異曲同工:澄江生物群和熱河生物群中的黃鐵化作用(英文) 王博; 趙方臣; 方艷; 張海春 中國古生物學會第26屆學術年會論文集 2011-10-21

14 酒泉盆地早白堊世新的昆蟲化石及其地層學意義 鄭大燃; 王博; 方艷; 張海春 中國古生物學會第26屆學術年會論文集 2011-10-21

15 中國“蟲蝕跡”化石——了解昆蟲與植物早期生態關系的一個窗口 王博; 張海春; 方艷 中國古生物學會第十次全國會員代表大會暨第25屆學術年會——紀念中國古生物學會成立80周年論文摘要集 2009-10-01

16 中生代裂尾甲科的功能形態及演化(昆蟲綱:鞘翅目) 王博; 張海春 中國古生物學會第十次全國會員代表大會暨第25屆學術年會——紀念中國古生物學會成立80周年論文摘要集 2009-10-01

17 鳴螽科昆蟲的演化與多樣性 方艷; 張海春; 王博 江蘇省昆蟲學會第十二屆會員代表大會論文摘要集 2008-08-01

18 中生代古蟬總科的演化(昆蟲綱:半翅目)(英文) 王博; 張海春; 方艷 中國古生物學會第24屆學術年會論文摘要集 2007-09-01

19 我國中生代膜翅目昆蟲研究回顧 張海春 中國古生物學會第22屆學術年會論文摘要集 2003-04-01

20 我國中生代膜翅目昆蟲研究回顧 張海春 加入WTO和中國科技與可持續發展——挑戰與機遇、責任和對策(下冊) 2002-09-05

21 靈山島北端早白堊世復理石中的滑塌斷崖 董曉朋; 呂洪波; 張星; 張海春; 王俊; 張素菁 地質論評 2014-07-15

22 昆蟲埋藏學:探尋昆蟲化石的形成機制 王博; 張海春 科學 2014-03-25

23 山東靈山島早白堊世復理石軟沉積物變形期次解析 董曉朋; 呂洪波; 張星; 張海春; 王俊; 張素菁 地質論評 2013-11-15

24 中國已知最大的蜻蜓:內蒙古侏羅紀的趙氏修復蟌蜓(Hsiufua chaoi Zhang et Wang,gen.et sp.nov.) 張海春; 鄭大燃; 王博; 方艷; JARZEMBOWSKI Edmund A 科學通報 2013-05-20

25 山東青島早白堊世新地層單位——靈山島組 張海春; 呂洪波; 李建國; 王俊; 張素菁; 董曉朋; 張星; 黃振才; 舒云超; 任星民 地層學雜志 2013-04-15

26 內蒙古侏羅紀魔蜂科(膜翅目:冠蜂總科)一新種 丁明; 鄭大燃; 張琦; 張海春 古生物學報 2013-03-15

27 靈山島早白堊世復理石不是陸內三角洲沉積——答鐘建華教授 呂洪波; 張海春; 王俊; 張素菁; 董曉朋; 張星 地質論評 2013-01-15

28 中國中生代早期甲蟲化石修訂(英文) Ponomarenko A G; Yan E V; 王博; 張海春 古生物學報 2012-12-15

29 川東中侏羅統新田溝組介形類化石殼體方解石化特征及元素成分初步分析 方艷; 劉煜; 張海春; 王博 古生物學報 2012-03-15

30 山東膠南靈山島晚中生代濁積巖中發現巨大滑積巖塊 呂洪波; 張海春; 王俊; 張素菁; 董曉朋; 張星 地質論評 2012-01-15

31 鞘喙蝽總科(半翅目)在中國的首次發現(英文) 王博; Jacek Szwedo; 張海春; 林啟彬 古生物學報 2011-09-15

32 山東靈山島晚中生代滑塌沉積層的發現及區域構造意義初探 優先出版 呂洪波; 王俊;張海春 地質學報 2011-05-17 10:02

33 內蒙古中生代鍬甲化石(鞘翅目:金龜子總科:鍬甲科)(英文) Nikolajev G V; 王博; 劉煜;張海春 古生物學報 2011-03-15

34 中生代Ceratocanthinae(Coleoptera:Hybosoridae)化石首次發現(英文) Georgy VNIKOLAJEV; 王博; 劉煜; 張海春 古生物學報 2010-12-15

35 熱河生物群昆蟲多樣性的演變 張海春; 王博; 方艷 中國科學:地球科學 2010-09-20

36 內蒙古道虎溝中侏羅世昆蟲化石元素成分初步分析及其埋葬學指示 王博; 李建峰; 方艷; 張海春 科學通報 2009-01-23

37 激光掃描共聚焦顯微鏡在孢粉研究中的應用 卓二軍; 唐領余; 張海春 古生物學報 2006-07-30

38 論義縣組尖山溝層 陳丕基; 王啟飛; 張海春; 曹美珍; 黎文本; 吳舜卿; 沈炎彬 中國科學(D輯:地球科學) 2004-10-20

39 新疆準噶爾盆地侏羅紀的幾種昆蟲化石(英文) 張海春; 王啟飛; 張俊峰 古生物學報 2003-10-15

40 全球已批準的和潛在的層型剖面和點位(GSSPs) J. Ogg; 戎嘉余; 李建國; 張海春; 朱學劍 地層學雜志 2003-03-30

41 陷胸莖蜂亞科(昆蟲綱)化石在我國遼西上侏羅統的發現及其系統演化(英文) 張海春; 張俊峰; 魏東濤 古生物學報 2001-04-15

42 遼西義縣組細蜂總科(昆蟲綱,膜翅目)昆蟲化石(英文) 張海春; 張俊峰 微體古生物學報 2001-03-15

43 原舉腹蜂科(昆蟲綱膜翅目)化石在我國的發現及意義 張海春; 張俊峰 微體古生物學報 2000-12-25

44 中國東北侏羅紀中細蜂科一新屬(膜翅目 :細蜂總科)(英文) 張海春; 張俊峰 昆蟲分類學報 2000-12-15

45 遼西義縣組長節鋸蜂科 (昆蟲綱 ,膜翅目 )昆蟲化石(英文) 張海春; 張俊峰 古生物學報 2000-10-30

46 北票尖山溝義縣組下部兩種膜翅目昆蟲化石(英文) 張海春; 張俊峰 微體古生物學報 2000-09-25

47 遼寧凌源及內蒙古寧城地區下白堊統義縣組脊椎動物生物地層 汪筱林; 王元青; 張福成; 張江永; 周忠和; 金帆; 胡耀明; 顧罡; 張海春 古脊椎動物學報 2000-04-24

48 滇西中二疊世疑源類化石Micrhystridium的超微結構新研究 楊偉平; 張海春; 徐放鳴 科學通報 1998-01-23

49 新疆克拉瑪依侏羅紀古蟬類化石,兼論中國的古蟬科(同翅目:古蟬科)(英文) 張海春Entomologia Sinica 1997-12-30

50 京西早白堊世丸甲(昆蟲綱,鞘翅目)化石 黃迪穎; 張海春 南京大學學報(自然科學版) 1997-10-30

51 新疆準噶爾盆地侏羅紀叩頭蟲科(昆蟲綱,鞘翅目)一新屬 張海春 微體古生物學報 1997-03-15

52 化石研究的新技術──激光掃描共聚焦顯微系統 楊偉平; 張海春; 王冰; 徐放鳴 古生物學報 1996-12-15

53 鳴螽科化石在西北地區的首次發現(直翅目) 張海春 昆蟲分類學報 1996-12-15

54 南京附近寧鎮山脈下石炭統層序地層特征 陳中強; 張海春; 李建國 巖相古地理 1996-10-30

55 南京附近寧鎮山脈下石炭統層序地層特征 陳中強; 張海春; 李建國 巖相古地理 1996-10-15

56 第四紀甲蟲研究方法及意義 張海春; 林啟彬 微體古生物學報 1996-09-15

57 新疆準噶爾盆地中生代直脈科(昆蟲綱,長翅目)昆蟲化石 張海春 古生物學報 1996-08-15

榮譽獎勵:

1. 2004年,獲得江蘇省科技進步一等獎(第3完成人)。

2. 2008年,獲得中國科學院“朱李月華優秀教師”獎。

3. 2009年,獲得中國科學院“優秀研究生導師”獎。

4. 2010年,獲得中國科學院“優秀研究生指導教師”獎。

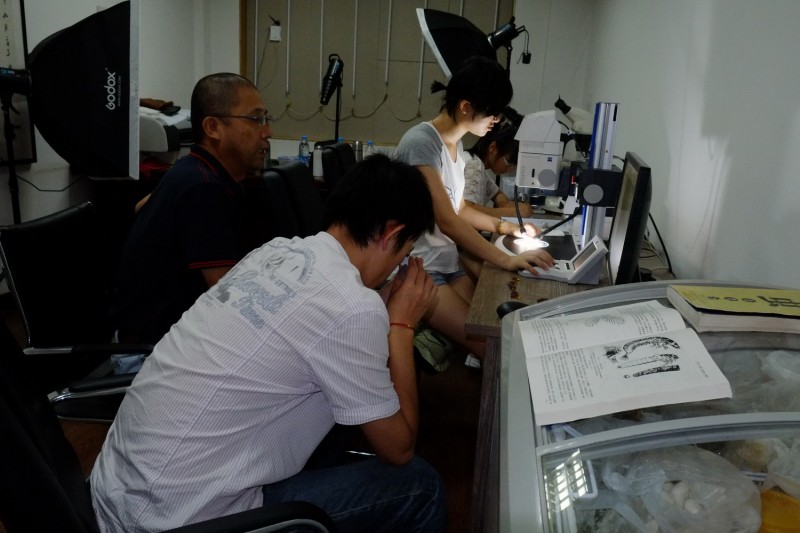

2014年8月10日,中國科學院南京地質古生物研究所現代古生物學和地層學國家重點實驗室副主任、研究員張海春博士帶領三位研究生張琦、王賀、張青青來到撫順琥珀研究所,與該所所長、琥珀鑒賞大師范勇一起,商討開展緬甸琥珀昆蟲研究合作項目,達成了初步的合作意向。

張海春博士與學生們一起,對撫順琥珀研究所收藏的大量緬甸、撫順琥珀昆蟲進行了整理和初步分類,學者們以嚴謹的科學態度、踏實的苦干精神,取得了許多意想不到的收獲。雙方將在此基礎上,展開進一步的科學研究。

來源:中國琥珀網 2014-08-16

首屆中國科學院博物館“名館精品展”開展儀式在南京古生物博物館隆重舉行

5月17日上午,由中國科學院標本館科普網絡委員會、中國科學院科學傳播領導小組辦公室、江蘇省科學技術協會、中國科學院南京分院、中國古生物化石保護基金會和我所共同主辦,南京古生物博物館、中國古生物學會科普工作委員會和江蘇省古生物學會具體承辦的首屆中國科學院博物館“名館精品展”--南京古生物博物館“飛向天空的先驅——古昆蟲特展”開展儀式在南京古生物館隆重舉行。中國科學院趙其國院士、滕吉文院士、周志炎院士、戎嘉余院士,中國科學院南京分院黨組書記張興中,江蘇省科協副主席馮少東,中國科學院資源環境科學與技術局副局長常旭,江蘇省中國科學院植物研究所副所長郭忠仁,中國古生物化石保護基金會副秘書長徐克廣,中國科學院標本館科普網絡委員會秘書長朱建國,我所所長楊群、黨委書記朱懷誠、副所長王海峰、副所長王向東等領導出席了開展儀式。滕吉文院士、張興中書記、馮少東副主席、常旭副局長、楊群所長等領導和嘉賓為特展開展剪裁,朱懷誠書記主持開展儀式。

楊群所長首先致辭。他說,昆蟲是自然界種類最豐富的類群,在生態系統中扮演著重要角色,它們不僅與現代人類生活息息相關,而且昆蟲的起源和進化,對整個生物界的發展史也具有深刻的影響。他指出,昆蟲從出現至今已有4億年的歷史,而昆蟲化石是記錄地球生命演化歷史的最直接的物證。我國化石資源得地獨厚,昆蟲化石極為豐富,且保存精美。他強調,經過幾代古昆蟲學家的工作積累,我所收藏了一大批具有較高科研價值的昆蟲化石,同時在古昆蟲研究方面也取得了許多具有國際重大影響的研究成果。此次特展展出的近百件昆蟲化石都是由我所科學家采集的,而且極具代表性和觀賞性。他希望,通過此次特展,能讓社會更加了解我所科學家的工作和取得的科研成果,同時系統了解古昆蟲知識,以及感受昆蟲化石的獨特魅力。

朱建國秘書長在致辭中說,中國科學院標本館科普網絡委員會在年初的工作會議上決定在2012年舉辦中國科學院博物館“名館精品展”系列活動,南京古生物博物館在研究所的大力支持下積極響應并精心籌備,在較短的時間里推出了“飛向天空的先驅——古昆蟲特展”為主題作為首屆中國科學院博物館“名館精品展”,他謹代表標本館科普網絡委員會向古昆蟲特展的順利開展表示熱烈祝賀。他指出,中國科學院標本館科普網絡委員會目前有20多個成員,分屬于不同研究所的博物館和標本館,舉辦中國科學院博物館“名館精品展”系列活動,就是要充分利用中國科學院豐富的科普資源,進一步擴大中國科學院科學傳播的社會影響,同時也把研究所的成就成果呈現給社會,讓社會更加了解中國科學院。他強調,“飛向天空的先驅——古昆蟲特展”的開展僅僅是中國科學院博物館“名館精品展”系列活動的開始,我們今后要在不同城市和不同研究所不斷地推出豐富多彩的“名館精品展”,把各個研究所許多原創的科技成果、豐富的種質資源展示給公眾,也把“名館精品展”打造成為中國科學院品牌效應的特色系列活動。

在開展儀式上,徐克廣副秘書長還代表中國古生物化石保護基金會向南京市第十三中學和北京東路小學贈送了《古獸真相》等五十套科普叢書。

開展儀式后,出席儀式的領導和嘉賓以及專家和學生們一起參觀了古昆蟲特展。我所古昆蟲專家張海春研究員和黃迪穎研究員在古昆蟲特展現場向大家詳細介紹了此次古昆蟲特展展出的化石標本及其科學意義。

出席開展儀式的還有中國科學院資源環境科學與技術局固體地球科學處處長張鴻翔、中國科學院南京分院科技合作處副處長范曉松、江蘇科技報社社長濮琦、南京地質博物館館長詹庚申、南京玄武區科技局局長徐勁松,我所各職能部門負責人、部分專家學者和研究生,以及來自南京市第十三中學和北京東路小學的近百名中小學生代表等。新華社、中新社、科技日報、科學時報、新華日報、南京日報、江蘇省電視臺和南京電視臺等17家新聞媒體對此次論壇進行了跟蹤采訪。

來源:中國科學院南京分院 2012-05-21

生活在近1億年前,與恐龍同步滅絕

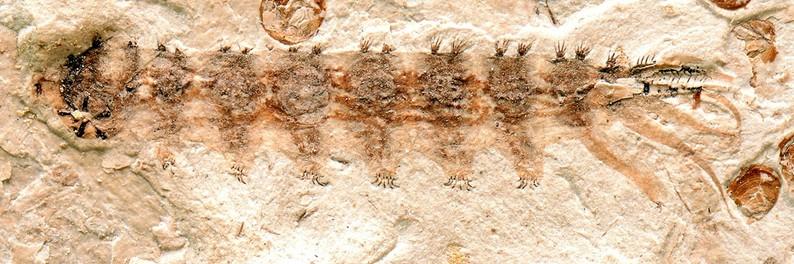

長得有點像蟋蟀,又有點像蝗蟲,最近,中科院南京地質古生物研究所張海春研究團隊發現了一批琥珀,其中就藏著這種奇怪的小蟲。專家經過研究發現,這是目前已經滅絕的短脈螽昆蟲中的一種,在近1億年前,它們是“蟋蟀”、“蝗蟲”的兄弟。

短脈螽是一種已滅絕的昆蟲,它有著長長的觸角,翅膀上帶著清晰的脈絡,善于跳躍,但是卻在環境變遷中,從地球上消失了。團隊成員之一方艷介紹,這批琥珀標本共有30多塊,小的直徑1厘米左右,大的約3厘米,這些化石資料都為揭開短脈螽的身份之謎提供了更多的材料。專家們將琥珀標本與短脈螽類昆蟲化石對比研究發現,短脈螽其實是“蟋蟀”、“蝗蟲”的兄弟,和“蟋蟀”的親緣關系則更近一些,原因是它有著很長的觸角,而且它的觸角要長過身體,這一點與蟋蟀相似。另外,在琥珀中保存下來的短脈螽翅膀的細節,上面的“翅脈”的模式也和蟋蟀更為接近。更為重要的是,它們和蝗蟲曾經“并行出現過”。這些研究都說明,短脈螽、蟋蟀、蝗蟲就像是一個大家族中的三個兄弟,它們長得相似又有不同,而短脈螽、蟋蟀的親緣關系又更加密切一些。

據介紹,這種昆蟲的滅絕是伴隨著恐龍大滅絕同步發生的,直至0.99億年前后完全消失。在當時大滅絕時期惡劣的生態環境下,由于其“生態位置”和蝗蟲非常相似,但是在殘酷的競爭之中,又敗給了“蝗蟲”,因此到后來完全被蝗蟲取代,徹底退出了歷史舞臺。

“蟋蟀蝗蟲”曾經有個兄弟-短脈螽

來源:南報網 2014年10月14日

南京古生物所等在撫順琥珀研究中取得進展

中國已發現的琥珀資源相對較為稀少。撫順琥珀不僅是我國重要的有機寶石資源,也是我國目前已知的唯一含蟲琥珀,具有極其重要的經濟、文化和科研價值。撫順琥珀形成于早始新世(約5千萬年前)一個重要溫室效應時期,形成過程中包裹了大量的節肢動物和微生物類群,為研究這些生物的起源和輻射提供了最直接的化石證據。撫順琥珀的古地理位置極其關鍵。始新世早期亞洲大陸主體與歐洲、北美、印度次大陸之間仍有海峽隔開,撫順琥珀保存有始新世時期亞洲大陸唯一的琥珀生物群,這為我們了解當時歐洲—亞洲—印度—北美生物分布格局提供了直接證據,進而為我們研究氣候變化(例如溫室效應)和構造事件(例如青藏高原隆升)對歐亞大陸生物演化的影響提供了重要線索。

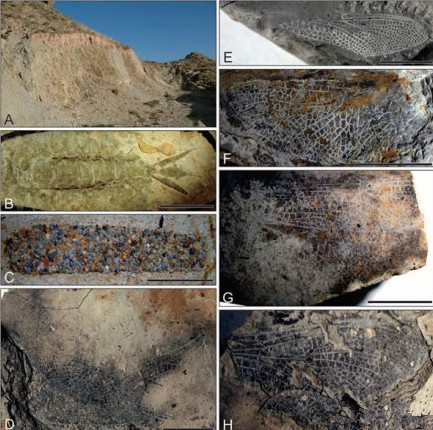

撫順琥珀產自亞洲最大的露天煤礦——撫順西露天礦。但由于西露天礦的開采工作已接近尾聲,尋找煤田中的天然琥珀已經幾乎不可能。因此,撫順琥珀更顯得彌足珍貴。中國科學院南京地質古生物研究所張海春研究員研究團隊歷經二十余年的系統收集和野外考察,獲得了大批珍貴的撫順琥珀資料。

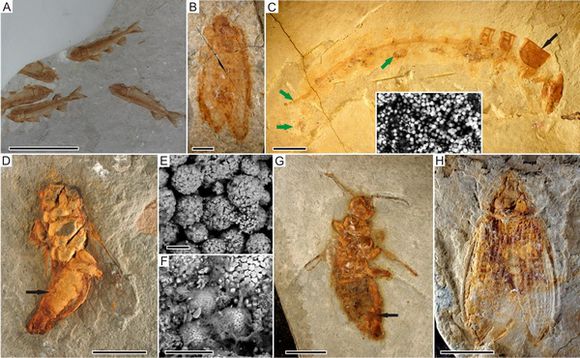

近期,張海春領導的由中、德、美、英、法等國多個學科的科學家組成的聯合團隊,與撫順琥珀研究所密切合作,對撫順琥珀的地質背景、物理化學性質、植物來源以及琥珀中的植物、昆蟲、蜘蛛、微生物等化石進行了系統研究。研究團隊在撫順琥珀中已發現節肢動物(包括昆蟲)至少22個目,超過80個科150種;另有大量微體化石以及植物化石。多足綱有蜈蚣,蛛形綱有豐富的螨、蜱、各種蜘蛛、盲蛛和擬蝎。撫順琥珀中昆蟲最為豐富,包括至少16目,79科,上百個種。其中最常見的是雙翅目,約占總數量的70%;其次為膜翅目(包括各種蜂和螞蟻);再次為半翅目蚜蟲以及嚙蟲目。

該研究取得的主要成果有:1、在撫順琥珀中發現了極其豐富的節肢動物,以及大量植物、微生物化石,使其成為世界上種類最豐富的琥珀生物群之一;2、利用有機地球化學、紅外光譜、宏體和微體化石等多種分析手段首次確認了撫順琥珀的植物起源為柏科植物(以水杉為主);3、填補了始新世時期亞洲大陸琥珀生物群的空白,表明5千萬年前歐亞大陸兩端已經存在廣泛的生物交流。

研究成果近期在線發表于Cell出版集團的《當代生物學》(Current Biology)雜志。匿名審稿人評價到:“(本研究)可能是迄今為止古昆蟲學最宏大的研究工作,其系統性的研究讓人敬佩,也為其它琥珀生物群研究提供了一個絕好的范例。”蘇格蘭國家博物館古生物部主任Andrew Ross教授同時撰寫了相關評論文章。

該研究得到中國科學院、科技部、國家自然科學基金委和現代古生物學和地層學國家重點實驗室的資助。遼寧省工業特種資源保護辦公室和撫順市政府為該研究的開展提供了重要支持。

相關論文:Wang Bo*, Rust J., Engel M.S., Szwedo J., Dutta S., Nel A., Fan Yong, Meng Fanwei, Shi Gongle, Jarzembowski E.A., Wappler T., Stebner F., Fang Yan, Mao Limi, Zheng Daran, Zhang Haichun* (2014) A Diverse Paleobiota in Early Eocene Fushun Amber from China. Current Biology, doi: 10.1016/j.cub.2014.05.048.

撫順琥珀種類

撫順琥珀中重要的植物和昆蟲

撫順西露天礦

來源:中國科學院南京地質古生物研究所 2014-07-14

英國白堊系地層發現新的甲殼類動物

核心提示:等足目是體型較小的甲殼類,一般分為10或11個亞目。近期,中國科學院南京地質古生物研究所外國專家特聘研究員Edmund Jarzembowski教授與張海春研究員團隊合作,首次在英國早白堊世威爾頓地層中發現縮頭水虱科化石。

等足目是體型較小的甲殼類,一般分為10或11個亞目。其中,我們最熟悉的就是潮蟲亞目的潮蟲(有時又稱為土鱉、鼠婦、西瓜蟲)。縮頭水虱科是等足目之下的一個科,其尾肢在尾節兩側并與尾節形成尾扇。該類群有的自由生活,有的寄生在魚類的身上。縮頭水虱科的化石記錄非常稀少,目前僅有美國、俄羅斯、黎巴嫩等地區少量發現。英國東南部梅德斯通地區的威爾頓群是白堊紀研究的一個經典地層,已發現有大量的化石,包括各類昆蟲和甲殼類,但迄今尚未有縮頭水虱科的化石。

近期,中國科學院南京地質古生物研究所外國專家特聘研究員Edmund Jarzembowski教授與張海春研究員團隊合作,首次在英國早白堊世威爾頓地層中發現縮頭水虱科化石。大部分現生和化石縮頭水虱科都是生活在海中,而新發現的化石則很可能存在于淡水環境中,因此代表了縮頭水虱科一次重要的生態演化事件。另外,該化石表面富含鐵元素,可能表明了一個特殊的埋藏學過程。因此,該化石不僅為研究等足目的演化提供了重要證據,同時也具有重要的古環境意義。

相關成果近期發表于《地質學家學會會刊》(Proceedings of the geologists Association)。研究得到了中國科學院外國專家特聘研究員計劃、現代古生物學和地層學國家重點實驗室和國家自然科學基金的支持。

來源:生物幫 2014-12-05

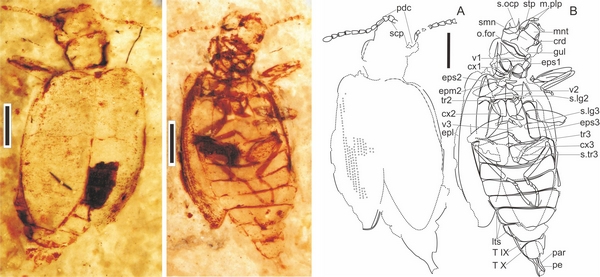

雙翅目昆蟲(例如蚊子、蒼蠅)與人類的關系特別緊密,許多類群為寄生生活,是重要的致病害蟲。盡管雙翅目昆蟲在三疊紀早期就已經出現,但其寄生行為和吸血行為演化較晚,具體時代仍有爭議。寄生昆蟲一般分為體外寄生(外寄生)和體內寄生(內寄生)兩類。現生寄生昆蟲得到了廣泛研究,但其起源和早期演化一直吸引著生物學家和古生物學家的關注。由于其獨特的習性,寄生昆蟲很少能保存為化石;此外一些有爭議的化石也缺少明確的寄生形態特征。因此,化石證據缺失嚴重阻礙了我們對古代昆蟲寄生行為的了解。

近期,中國科學院南京地質古生物研究所研究員張海春研究團隊與臨沂大學等單位緊密合作,在內蒙古赤峰地區侏羅系地層中發現了一類怪異的昆蟲化石,經過系統研究,將其鑒定為雙翅目偽鷸虻科的幼蟲,并命名為“侏羅奇異蟲”。該化石揭示了昆蟲幼蟲一個極端特化實例,并代表了已知最早的水生外寄生昆蟲。

來源:中國科學院南京地質古生物研究所 2014-07-03

中生代蟬類化石研究取得進展

沫蟬是一類常見的農業害蟲,但其早期系統發育關系和演化歷史一直缺少詳細研究。而沫蟬化石是蟬亞目中研究最為薄弱的類群,化石的缺乏以及分類的混亂導致我們對沫蟬的早期起源以及演化過程缺乏最基本的認識。

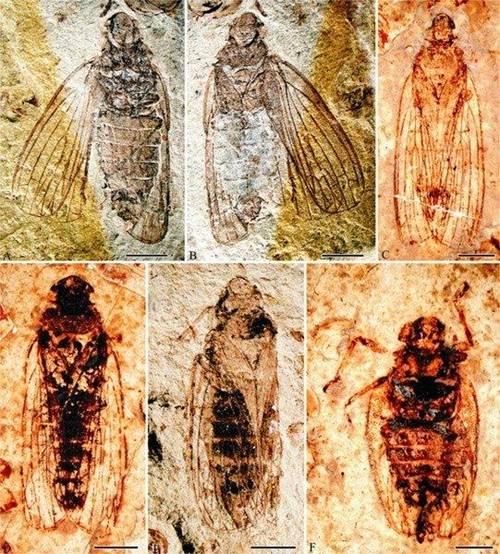

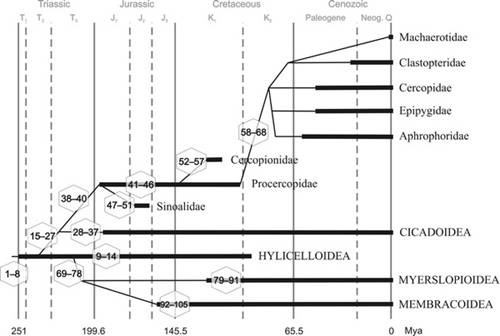

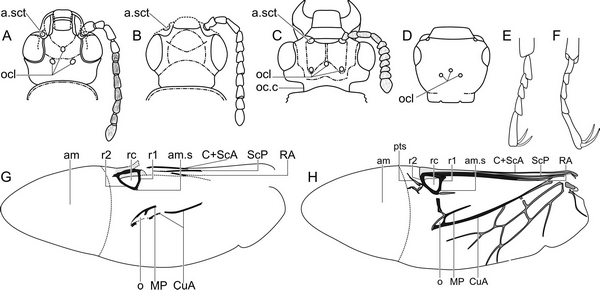

最近,中科院南京地質古生物研究所王博副研究員、張海春研究員等在我國侏羅紀地層中發現了大量沫蟬化石,并基于27塊保存精美的化石建立1新科(華翅蟬科)。研究團隊利用掃描電鏡等工具對這些化石的外部形態進行細致分析,對華翅蟬的觸角、單眼、生殖器、翅脈等特征精細分析;以華翅蟬為參照,深入探討了其它疑難的沫蟬化石的歸屬問題;并系統修訂了歐亞地區中、新生代沫蟬化石,總結沫蟬總科各類群的演化歷史;以此為基礎,詳細討論了先前分子系統學研究存在的問題。研究結果表明沫蟬總科在侏羅紀初期發生了一次較大規模的輻射,但大部分類群在早白堊世晚期滅絕,少部分在白堊紀演化為尖胸沫蟬科和沫蟬科。本研究首次提出了沫蟬總科及其化石姊妹群的演化系統樹,初步建立中生代沫蟬化石的分類框架,揭示了沫蟬總科的演化歷史。

研究相關成果發表于古生物學雜志Palaeontology

Wang Bo, Szwedo J., Zhang Haichun (2012) New Jurassic Cercopoidea from China and their evolutionary significance (Insecta: Hemiptera). Palaeontology, 55(6): 1223–1243.

華翅蟬化石

沫蟬演化圖

來源:中科院南京地質古生物研究所 2013-06-20

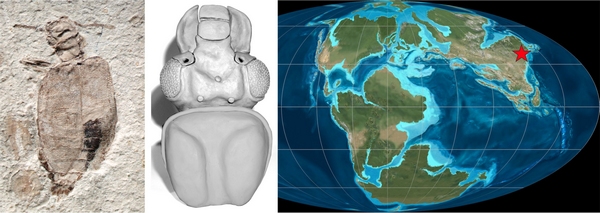

侏羅甲,是以產出時代“侏羅紀”命名的一類甲蟲。化石最初由俄羅斯Ponomarenko教授發現于西伯利亞侏羅紀地層中,而后竟然在俄羅斯遠東地區又發現了一例現生標本。因此,侏羅甲成為甲蟲中最著名的“活化石”。侏羅甲形態極為獨特,同時具有不同高階單元的特征,先后被甲蟲學家歸入到三個不同的亞目中。因而,其被昆蟲學家稱為“最詭秘的甲蟲類群”或“甲蟲演化史中的怪物”。迄今,侏羅甲標本極少,化石僅發現于西伯利亞兩個侏羅紀化石地點,而現生標本也僅有一只。由于標本稀少,侏羅甲特別是化石標本的形態特征和分類地位仍有很大爭議。

最近,中國科學院南京地質古生物研究所外籍青年科學家Yan Evgeny博士與張海春研究員等合作,首次在我國侏羅紀道虎溝化石庫中發現了侏羅甲化石。研究團隊利用掃描電鏡等工具對這些化石的外部形態進行細致分析,首次描述了其單眼、觸角、后翅、生殖器等重要形態特征,并對其頭部和腹部結構進行了重新修訂。

研究結果表明,侏羅甲在頭部、后翅、生殖器等結構方面仍保留一些原始特征,支持其原鞘亞目的分類位置。另外,化石侏羅甲在形態上與現生標本非常相似,表明該類群在形態學上保持了1.6億年的相對穩定。同時,該研究也制作了侏羅甲頭部三維模型,為以后進一步的形態學對比提供了參照。

研究成果即將發表于國際地學雜志Gondwana Research。

論文信息:Yan E.V., Wang Bo, Ponomarenko A.G., Zhang Haichun (2013) The most mysterious beetles: Jurassic Jurodidae (Insecta: Coleoptera) from northern China. Gondwana Research, doi:10.1016/j.gr.2013.04.002

侏羅甲化石、頭部和前胸背板三維模型及古地理分布

侏羅甲化石及結構圖

侏羅甲結構細節對比

來源:中國科學院2013-7-23

近日,中科院南京地質古生物所碩士研究生鄭大燃和導師張海春,在甘肅酒泉發現了生活在1.1億年前的遠古蜻蜓——巴依薩晝蜓的化石。研究人員分析表示,這種蜻蜓誕生于1.1億年前,與現代蜻蜓相差無幾。

中科院南京地質古生物所碩士研究生鄭大燃的桌上,擺放著各類動物化石。這些化石,都來自酒泉老玉門油田附近的一個地層中。

研究員張海春說,這次,巴依薩晝蜓化石是鄭大燃他們在2010年前后采集到的,一共采集到30塊左右。這些遠古的蜻蜓化石,沒有身體,只有翅膀——有完整的翅膀,也有翅膀碎片。

為什么只有翅膀沒有身體呢?張海春分析說,1.1億年前,巴依薩晝蜓死后,落在湖泊里,它們的身體有可能很快就變成了魚的美食,而翅膀剩了下來。另外一種可能是,蜻蜓的身體特別容易腐爛,而翅膀比較堅硬,被火山灰掩埋后,變成了化石。“死亡后,蜻蜓的身體容易破碎分解,所以很多蜻蜓化石都只是‘部分’。”張海春說。

巴依薩晝蜓和現代的蜻蜓有什么區別?鄭大燃說,如果用肉眼來看,其實沒有什么區別,個頭和現代蜻蜓也差不多。只是它們已經滅絕了。

“其實,我們發現一個奇特的現象,甘肅酒泉發現的化石,和遼寧西部的熱河生物群都差不多的。”鄭大燃說,這說明,酒泉的古生物生活年代和遼西熱河生物群的生活年代差不多。

讓專家們感到疑惑的是,遼西熱河生物群發現了大量的恐龍化石,還有珍貴的帶毛恐龍化石,而酒泉沒有。“這也許是兩地的環境不太一樣。也許1.1億年前,遼西的環境更好,生物種群就更豐富。”專家說。

張海春說,之前在俄羅斯曾經發現過2000多塊巴依薩晝蜓化石,從地質年代來看,它們生活在1.2億年前—1.15億年前;另外,蒙古、韓國、北京也有發現。“蒙古、中韓的巴依薩晝蜓,生活年代都差不多,大約是1.1億年前。”中科院南京地質與古生物研究所研究員張海春說,從現有的化石來看,巴依薩晝蜓在不斷“搬家”,地盤不斷擴大。從目前資料分析,它們先從俄羅斯遷徙到蒙古,后來又遷徙到了中國和韓國。

時光倒流到1.1億年前,古特提斯洋穿過我國大部分地區,甘肅酒泉溫度宜人,這里有清澈的湖泊,湖邊生活著各種居民。盤旋在湖面的,就是巴依薩晝蜓。

它們曾經在地球上生活了1000萬年左右。張海春說,蜻蜓在距今3億年前后出現,到了中生代時期,蜻蜓們的“個頭”也逐漸變大,成為當時空中的“霸主”。巴依薩晝蜓生活的時代,它們已經變成了一群體態輕盈的小昆蟲,它們飛在湖面上,還會偷吃湖里的小動物。“它們一直是肉食動物,和恐龍曾經生活在同一個時期。”

是什么原因導致了它們的滅絕?“巴依薩晝蜓是怎么滅絕的?目前,我們也不清楚。”張海春說。

來源:環球收藏網 2014-04-20

古生物化石是指人類史前地質歷史時期形成并賦存于地層中的生物遺體和活動遺跡,包括植物、無脊椎動物、脊椎動物等化石及其遺跡化石。它是地球歷史的見證,是研究生物起源和進化等的科學依據。古生物化石不同于文物,它是重要的地質遺跡,是寶貴的、不可再生的自然遺產。

前不久,中科院南京地質古生物研究所研究員張海春等在內蒙古發現了一件保存幾近完整的昆蟲前翅標本。研究人員們確認,這是蜻蜓目彎脈蟌蜓科的一個新屬種,并命名為趙氏修復蟌蜓,以紀念我國已故著名昆蟲學家、蜻蜓專家趙修復教授。

看似輕松的過程,張海春為之付出了巨大的心血。走近張海春,走近他的科研世界,感受到的不僅是他對古生物科學研究的付出,更多的,還是對于我國科技事業的執著追求。

前沿領域結碩果

膜翅目為昆蟲綱中最為進化的一個目,也是昆蟲綱中分異度最高的三個目之一,已記錄的現生種類大約11.5萬種,但據最保守估計它的總量可達60-120萬種。

膜翅目分為兩個亞目:并系的廣腰亞目和單系的細腰亞目;其中細腰亞目包括了膜翅目的大部分種類,如我們日常見到的螞蟻、蜜蜂、馬蜂等。該目最早的記錄是三疊紀中或晚期,為現生科—廣腰亞目長節蜂科的分子,而其它科在此時還沒有記錄。細腰亞目的最早記錄是早侏羅世,為Ephialtitidae、Mesoserphidae和Megalyridae等科的分子。細腰亞目區別于廣腰亞目的最主要特征是“蜂腰”的存在,這樣的結構便于雌蟲控制長長的產卵器,以精確地把卵產在別的動物體內或體表。

膜翅目系統發育、特別是細腰亞目的起源和早期演化成為當今昆蟲學研究熱點之一。近年來,隨著分支系統學理論方法的廣泛應用、分子系統學的發展、比較形態學和生物學研究的不斷深入,使昆蟲學家對這一問題有了比較深入的了解。特別是大量化石的發現與研究,對推動這些問題的解決起到了重要作用,因為現生類群僅是我們現在能夠看到、高度進化并處于譜系樹末端的少數類群。現在一致認為尾蜂總科(Orussoidea)是細腰亞目的姊妹群,但在細腰亞目內部各總科的關系上各家分歧很大。

另外,其他昆蟲類群,如鞘翅目和半翅目,其中的一些重要類群的起源和早期演化也是現代昆蟲學的熱點,這些問題的解決也要依賴大量化石的發現與研究。

張海春團隊以上述國際熱點為研究方向,利用我國豐富的昆蟲化石資源,開展了長期的研究,并取得了非常豐碩的成果。

20世紀末以來,在我國冀北、遼西和內蒙古東南部的中生代晚期地層中發現了大量保存精美的化石,特別是大量的鳥類、長毛恐龍、翼龍、兩棲類、昆蟲化石和早期被子植物化石,為研究當時的陸地生態系統提供了寶貴的資料。

作為第二負責人,張海春主持的兩項973項目子課題“中生代生物的輻射、鳥類的起源與環境的關系”、“熱河生物群與白堊紀陸地生物多樣性的形成”以熱河生物群和道虎溝生物群為主要研究對象,探討各主要生物門類化石的多樣性演化和重要類群的起源;通過對熱河群地層和地球化學的分析,恢復熱河生物群的生存環境;在此基礎上進一步研究各門類生物演化的相互作用及其與環境變化的關聯,從而增進我們對白堊紀地球陸地生物多樣性及其生態系統形成的認識。

通過上述課題的開展,張海春與他的工作團隊力爭達到國際領先或先進水平,并已取得了一系列喜人的成果:

他們發現并建立新的昆蟲分類群,包括3個新科,1個新亞科,50余新屬和100余新種,并對前人建立的一些屬種進行了重新研究和修訂;在探討膜翅目細腰亞目的起源和早期演化中取得重要進展:主要基于我國中生代的化石材料,結合現生類群,揭示細腰亞目最重要的特征—“蜂腰”是通過不同的途徑獲得的;這個解釋不同于以前所認為的一次性演化的認識;同時對細腰亞目的特征進行了修訂。

他們提出部分古昆蟲飛行模式等重要昆蟲演化模型。通過研究中生代的一類大型昆蟲—古蟬類的大量標本,比較和系統研究了我國中生代、英國早白堊世和德國晚侏羅世的古蟬化石,闡明了古蟬前后翅種內變異特征和古地理分布規律,首次提出古蟬滅絕是植物類群演替和新興捕食者的出現共同導致的結果;重建古蟬飛行模式,定性分析了其飛行速度和靈活性的演化;

在半翅目的研究上,首次提出了沫蟬總科及其化石姊妹群的演化系統樹,初步建立了中生代沫蟬化石的分類框架,揭示了沫蟬總科的演化歷史;修訂了全球蟬總科化石記錄,首次提出蟬鳴行為在古新世業已出現;首次提出白堊紀中期之前的化石螽蟬科是現生螽蟬科和蟬科共同的祖先類群;

在鞘翅目的研究上,通過對化石和現生侏羅甲(Jurodidae)的綜合研究,厘清了其亞目分類位置,并發現該類群在形態學上保持了1.6億年的相對穩定,是名符其實的“活化石”;發現粗厚步甲科(Trachypachidae)在中生代已占據了多種生態位,并認為該類群衰落與被子植物的興起無直接關系;發現花蚤類的出現和早期演化可能與裸子植物關系密切,其獨特的身體結構并非先前所認為的“因花而生”,而是直接繼承了祖先類群的身體構建;認為化石裂尾甲科(Coptolavidae)可能不是一個單系類群,大部分類群可歸入龍虱總科,白堊紀晚期裂尾甲科的滅絕可能是由于硬骨魚的興起以及豉甲、龍虱的生態競爭所導致;

在著名的遼西熱河生物群研究中,他們通過對昆蟲群的綜合研究,將熱河昆蟲群劃分為早、中和晚期三個發展階段,并揭示了白堊紀早期熱河昆蟲群物種多樣性和生態多樣性的變化規律;

提出了我國北方著名的道虎溝生物群的時代意見。他們對內蒙古寧城道虎溝地區的大量膜翅目昆蟲化石進行了系統研究,并將該昆蟲群與哈薩克斯坦南部的晚侏羅世較原始的昆蟲群和德國早侏羅世晚期、吉爾吉斯和西伯利亞早/中侏羅世界線附近的較進步的昆蟲群進行比較研究,進而推斷道虎溝昆蟲群的時代應為中侏羅世;

在國內首次開展昆蟲埋葬學研究:利用掃描電子顯微鏡和X射線能譜分析等技術方法,發現道虎溝化石群中的昆蟲化石在形成過程中也存在“化石封套”模式,同時表明當時的湖泊體系中存在著不同的微環境;首次在湖相沉積中發現了大量二維或立體保存的黃鐵礦化昆蟲化石,認為這種獨特的保存方式可能與火山作用密切相關,并對其形成過程進行了詳細分析;通過對比昆蟲化石的保存狀況,發現昆蟲的翅面/體重比、翅的折疊方式、體型大小與化石保存方式與質量密切相關……

正是這些成果,填補了我國該領域的空白。

人生沒有設限,未來更沒有上限,正是本著心中對昆蟲研究的熱愛,對科技事業的關懷,選擇了這條無悔的科研人生路,將全部精力與心血都獻給了古生物學研究這一片錦繡天地。

科研高峰勇攀登

在成功面前,張海春不敢陶醉,他目光定格的地方,便誕生對周遭深沉的思考。

琥珀,被稱之為是世界上最古老最饒富趣味的飾物寶石。起緣于千萬年前的樹脂,一次偶然的凝聚使她擁有了美麗迷人的溫存色澤和隱約其中的深刻內涵。并被世人譽為生命的“活化石”。

已知最早的琥珀發現于石炭紀中期,而最古老的具昆蟲等內含物的琥珀發現于黎巴嫩的侏羅紀最晚期。琥珀中常常包含了一些立體保存的植物、昆蟲、蜘蛛甚至羽毛、真菌等化石,這些化石提供了許多重要的生物演化和古生態學證據,因此一直是國際古昆蟲學術界研究的熱點。

初步統計,2000年以來僅在Science、Nature、PNAS三個雜志刊登的琥珀論文已有17篇,涉及的研究方向包括:琥珀生物群的綜合性研究;傳粉昆蟲和社會性昆蟲的演化;蜘蛛網的演化;羽毛的演化。

撫順琥珀是目前我國唯一的含蟲琥珀資源,蘊藏于亞洲最大的露天煤礦的中部煤層中。撫順琥珀地質時代為早始新世Ypresian期,處于早始新世氣候適宜期,當地古氣候為亞熱帶,年均溫15-20℃,年均降水>1000mm。此時恰處于溫室氣候時期,植物和昆蟲多樣性急劇增加,同時低緯度類群向高緯度遷移;而始新世中期,東亞季風氣候形成,開始逐步影響陸地生態系統。因此,撫順琥珀將為我們了解溫室效應以及季風氣候的形成對東亞生物群的影響提供珍貴的證據。

始新世北半球出現多個特異保存的化石昆蟲群,例如:歐洲昆蟲群;北美昆蟲群。特別是2010年發現的隸屬于岡瓦納昆蟲群的印度琥珀,其產出時代、賦存方式、保存特征與我國撫順琥珀非常相似。始新世,印度板塊開始與亞洲板塊碰撞,印度板塊上的岡瓦納昆蟲群通過島鏈與亞洲昆蟲和植物群開始交流。另外,在始新世早期,部分昆蟲類群從東北亞沿高緯度陸橋向北美遷徙,形成著名的格雷分布。因此,撫順琥珀也將為我們了解歐洲-亞洲-北美昆蟲群分布格局的演化提供寶貴的資料。

上世紀30年代,日本在對撫順煤礦瘋狂掠奪中,已經秘密開始了琥珀的搜集和研究工作,但未有正式成果發表。本世紀初,雖有撫順琥珀昆蟲的研究成果問世,但由于各種原因,這些成果并未得到學術界認可。例如,撫順琥珀和印度琥珀保存了亞洲兩個最豐富的始新世昆蟲群,其時代相同、埋藏學相似、地理位置相近,更具有對比意義,但2010年關于印度琥珀生物群的PNAS論文在歐亞和印度生物地理對比時主要依據了波羅的海琥珀,竟然只字未提中國的撫順琥珀。國際上最新出版的古昆蟲教科書或琥珀昆蟲專著也都未對撫順琥珀進行介紹。

張海春項目組關于蛾蚋科化石的文章是迄今唯一一篇發表于國際刊物的撫順琥珀論文,并引起了國際同行的廣泛關注。除昆蟲以外,撫順琥珀中的微體化石研究也尚未開展。因此,撫順琥珀所蘊含的學術價值還需要進一步挖掘,其國際影響力還需要大力提高。

張海春與他的工作團隊初步研究已發現昆蟲至少12個目,超過300種,以及蜘蛛、盲蛛、擬蝎等節肢動物和大量的微體化石。目前,撫順琥珀內含物多樣性已遠超過同時代的印度琥珀和法國琥珀,保存精美程度可媲美于著名的波羅的海琥珀。撫順煤礦中不同層位的琥珀,其色彩、硬度、透明度等有較大差異,形成不同的亞類群,可能代表了不同的植物來源。

“這需要我們利用多種化學分析手段,分析撫順琥珀不同亞類的化學特征,并結合微體化石證據,綜合推斷其植物來源。另外,撫順琥珀中往往含有大量微體化石,例如孢粉、原生動物、真菌等。早期成像技術無法詳細觀察,而現在成熟的超薄切片以及高精度CT技術為我們研究這些化石提供了保證。”張海春說。

由于早期琥珀價格低廉,只有很少部分撫順琥珀被采集,而大部分化石作為煤炭用掉。90年代,琥珀的寶石價值逐漸得到重視,逐步出現了專業的采集和加工人員。但撫順琥珀一直被國家視為一種民間工藝品,允許交易收藏,甚至出口。因此,許多珍貴的標本現在保存于日本、臺灣、撫順等私人博物館。項目組于上世紀90年代即開始收集琥珀標本,經過近20年的積累,目前已掌握了豐富的研究材料。

“隨著標本不斷充實,本所標本館已成為中國琥珀收藏最豐富的館藏單位。目前,撫順煤礦已經停產,等待回填,其琥珀資源也已枯竭,當地琥珀商家還留有部分存貨。這些遺存標本以及本所的館藏標本為我們系統研究撫順琥珀提供了最后的機會。”張海春說。

項目“早始新世撫順琥珀生物群研究”將對撫順琥珀中昆蟲、蜘蛛、宏體植物、孢粉、原生動物、菌類等化石多樣性進行細致調查,并重點尋找一些具有重要演化意義和古生態意義的類群,在如下四個方面進行深入研究及探索:利用成熟的高分辨率計算機三維重建技術,重建琥珀昆蟲及蜘蛛的外部形態結構;重建琥珀昆蟲及蜘蛛的內部形態結構;首次利用有機碳同位素、核磁共振、熱裂解色譜-質譜等分析技術,分析撫順琥珀各亞類的植物來源以及產生原因;利用計算機三維重建技術和超薄切片技術,對孢粉、原生動物、真菌等微體化石進行分析。

“項目將會總結撫順琥珀中生物群古生態面貌,對比分析北半球始新世昆蟲群的古地理分布,描述部分具有重要演化意義的化石,并揭示撫順琥珀的植物學來源。”張海春說。

在學術梯隊建設、人才培養等方面,他取得了同樣突出的成績。張海春率團隊成員們一次又一次創造出的我國古生物科學發展的驚喜,印證了他們的光榮與夢想,也印證了無悔的青春歲月,更印證了一句富于哲理和啟示的話——“千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。”我們期待他們能帶來更多的驚喜。

來源:科學中國人 2013年第12期

張海春,現代古生物學和地層學國家重點實驗室副主任,重視科研與科普工作的研究生導師。目前在中國科學院南京地質古生物研究所研究員從事昆蟲化石、熱河生物群以及中生代陸地生態系統等領域的研究工作。

我國冀北、遼西地區發現有大量精美保存的多門類生物化石,這些生物在科學研究工作中被冠以“熱河生物群”。熱河生物群為我們打開了一扇窗,讓我們得以窺視1億多年前的生物世界,當時有最早的被子植物,有各種恐龍,有剛剛學會飛翔的鳥類,還有多種多樣、數量龐大的昆蟲。張海春研究員通過多年的研究工作,積累了大量資料,對熱河生物群中的各種昆蟲化石取得了充分的認識,也對我國撫順地區琥珀中所保存的化石具有一定的研究。張海春研究員非常重視科普工作,經常撰寫科普文章。

中國科學家發現約五千萬年前亞洲大陸琥珀生物群

新華網南京7月14日電(王玨玢、肖瓊瓊)中科院南京地質古生物研究所14日發布,由該所研究員張海春領銜的科研團隊認定撫順琥珀是目前世界上種類最豐富的琥珀生物群之一,此項研究填補了始新世時期(約5千萬年前)亞洲大陸琥珀生物群的空白,也表明5千萬年前歐亞大陸兩端已經存在廣泛的生物交流。

張海春介紹,通過20余年的野外考察和收集,研究團隊共采集獲得2000多塊撫順琥珀原料。研究發現,撫順琥珀中昆蟲最為豐富,包括至少16目、79科、上百個種。其中最常見的是雙翅目(包括各種蒼蠅和蚊子),約占總數量的70%。

“撫順琥珀中的昆蟲不僅保存非常完整,而且異常豐富,很好地反映出當時的環境、氣候條件,而且也使其成為世界上種類最豐富的琥珀生物群之一。其中,捻翅目、纓翅目的薊馬,還有蜱蟲等,是首次發現。”張海春告訴采訪人員。

據介紹,研究團隊通過宏體化石、微體化石、紅外光譜、有機地球化學分析手段,首次確認了撫順琥珀的植物起源為柏科植物,且以水杉為主。

此項研究前,科學界已發現了白堊紀的西峽琥珀群,以及中新世的漳浦琥珀群,而處于這兩段時期之間的始新世則是一片空白。此次研究的撫順琥珀保存有始新世時期亞洲大陸唯一的琥珀生物,很好地填補了始新世時期亞洲大陸琥珀生物群的空白。

“我們還發現撫順琥珀內的螞蟻、蜂類等社會性和外寄生性昆蟲同波羅的海生物群有著極大的相似性,說明早在5千萬年前歐亞大陸兩端已經存在廣泛的生物交流,為我們了解當時歐洲-亞洲-印度生物分布格局提供了直接依據。”張海春說。

據介紹,撫順琥珀形成于始新世早期的一個重要溫室效應時期,當時撫順的氣候為典型的亞熱帶氣候,年均溫15-20度,年降水量1000毫米。這些都將為全球氣候變暖和全球氣候變暖下生物群的群貌研究提供重要依據。

撫順琥珀產自亞洲最大的露天煤礦撫順西露天煤礦,該露天煤礦東西長6.6公里,南北寬2.2公里。

來源:中國琥珀網 2014-12-19

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。