專家信息:

專家信息:

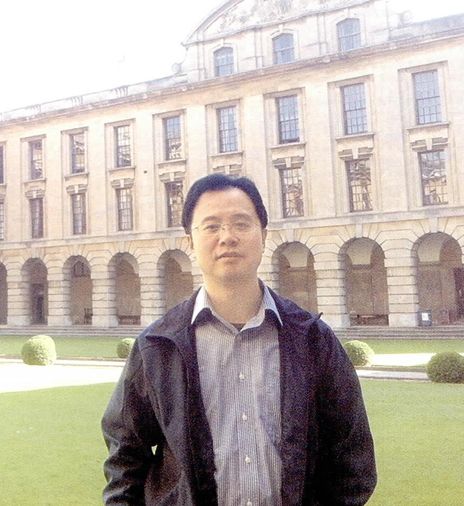

羅細亮,男,1976年12月29日出生,青島科技大學化學與分子工程學院副院長,腫瘤標志物傳感分析教育部重點實驗室副主任,教授,博士生導師,國家優秀青年基金獲得者,歐盟瑪麗居里學者,泰山學者特聘教授。

教育及工作經歷:

1999年,青島科技大學獲得學士學位。

2002年,青島科技大學獲得碩士學位。

2005年,南京大學獲得分析化學博士學位。

2005.05-2007.03,愛爾蘭都柏林城市大學,國家傳感器研究中心,博士后。

2007.03-2008.05,美國亞利桑那州立大學,生物設計研究院,博士后研究員。

2008.06-2011.02,美國匹茲堡大學,生物工程系,博士后研究員。

2011.03-2011.09,美國匹茲堡大學,生物工程系,研究助理教授。

2011.11-2013.10,英國牛津大學,化學系,高級瑪麗居里學者。

2011年9月,被山東省政府選聘為泰山學者特聘教授。

2014年2月起,青島科技大學化學與分子工程學院副院長,以及腫瘤標志物傳感分析教育部重點實驗室副主任。

學術兼職及社會任職:

1. 英國皇家化學會會員。

2. 國際材料研究學會會員。

3. 生物醫學工程學會會員。

4. SCI期刊Journal of Nanomaterials的客座編輯。

5. 國際期刊Frontiers in Analytical Chemistry及American Journal of Nanomaterials的編委。

主講課程:

資料更新中……

培養研究生情況:

資料更新中……

招生專業:

應用化學/分析化學

研究方向:

1. 生化分析

2. 納米生物復合材料

承擔科研項目情況:

1. 山東省杰出青年基金(2015-2017)。

2. 國家自然科學優秀青年基金(2015-2017。

3. 國家自然科學基金面上項目(2013-2016)。

4. 山東省自然科學基金面上項目(2012-2015)。

5. 泰山學者建設工程專項 (2011-2016)。

6. 歐盟第七框架計劃研究項目(2011-2013),28萬歐元,完成。

科研成果:

1. 至今已在Chemical Society Reviews、Biomaterials、Analytical Chemistry等期刊上發表SCI論文60余篇,其中影響因子大于5.0的有28篇。全部論文在SCI被引用2000多次,其中有6篇論文單篇引用超過100次,H-index 為22。

2. 在制備生物傳感器的過程中,最關鍵的步驟是生物識別分子的固定。實現生物識別分子簡便、有效的固定,而又同時盡可能地保持其活性,一直是世界上眾多科學家孜孜以求的目標。利用生物聚合物殼聚糖的電沉積特性和良好的生物相容性,羅細亮率先提出了通過電化學沉積殼聚糖,用于同時或依次固定納米材料和生物識別分子制備生物傳感器的方法。通過這種方法制備生物傳感器,簡單有效且條件溫和,普遍能夠得到理想的結果。該方法提出后在國際上廣受關注,目前已經被中、美、日和歐洲等30多個國家和地區的科學家們所廣泛借鑒和采用,成為了比較有代表性的生物分子固定化和生物傳感器制備方法之一。基于這一研究成果發表的3篇主要研究論文至今已被他人引用超過500次。

3. 在國際上首次實現了利用碳納米管內腔來儲存和可控釋放藥物,并發展了多種基于新型納米材料的生物傳感器件。羅細亮的研究實現了利用碳納米管的內管來裝載藥物。儲存的藥物,通過簡便的電化學刺激就能夠以可控的方式釋放出來,而且進一步的細胞實驗證實由此釋放出來的藥物仍然保持有藥物活性。這是首次報道利用碳納米管的內管來裝載并可控釋放保持有活性的藥物,研究結果發表在本領域頂尖期刊生物材料上,并被美國能源部的能源技術國家實驗室作為新聞報道,認為這項技術將有效促進神經控制可植入裝置的發展。

4. 發展了新穎的可控合成單根導電聚合物納米線的方法,并研制了超靈敏的單根納米線生物傳感器。 利用單根納米線來構建具有優異性能的納米裝置或器件,是目前世界上眾多科學家所努力的前沿方向,但是單根納米線在可控合成尤其是操控上的困難極大阻礙了這方面研究的進展。羅細亮制備了具有高度選擇性和靈敏度的納米生物傳感器,其檢測限低于1皮克每毫升,遠遠優越于其他類似的生物傳感器。由于該傳感器從合成到檢測都采用可控的電化學技術,非常適合進一步研制超靈敏、集成化的納米傳感系統。

5. 首次構建了基于電化學阻抗技術的抗污染生物傳感器,推進了可在復雜生物體系中直接測定的實用型傳感器件的發展。 羅細亮研發的生物傳感器,既可以方便地固定生物識別分子,又可以有效防止蛋白質的非特異性吸附。結合非法拉第型電化學阻抗檢測技術的高靈敏度,該生物傳感器可以對血液中的胰島素進行直接檢測而基本上不受污染和干擾。該生物傳感器的檢測結果與醫院的報告結果偏差相對很小,在疾病標志物的臨床檢測等方面顯示出極大的優越性。相關研究結果發表在分析化學領域的權威期刊美國分析化學上。

6. 應邀為世界上第一部納米科技百科全書撰寫專章一章:納米粒子在電化學生物傳感器中的應用。2013年,應化學領域的頂級綜述期刊英國皇家化學會《化學會評論》的邀請,羅細亮結合自己的研究工作撰寫了相關的綜述論文,總結并展望了電化學生物傳感器和疾病標志物免標記檢測這一研究領域,受到國際同行的極大關注。

發明專利:

1 一種復合型熒光納米探針及其制備方法和應用 王衛;羅細亮 2014-09-13 2015-06-24

2 一種納晶纖維素/PEDOT類復合材料及其制備方法 范金石;徐桂云;邵婉;劉國飛;羅細亮 2014-05-23 2014-08-13

論文專著:

在Chemical Society Reviews、Biomaterials、Analytical Chemistry等期刊上發表SCI論文60余篇,其中影響因子大于5.0的有28篇。全部論文在SCI被引用2000多次,其中有6篇論文單篇引用超過100次,H-index 為22。開創了利用電沉積殼聚糖制備生物傳感器的方法,已被世界上30多個國家的科學家所廣泛借鑒和采用,三篇主要論文他引超過500次。應邀為世界上第一部納米科技百科全書(Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology)撰寫專章一章:納米粒子在電化學生物傳感器中的應用。

代表性英文論文:

1 W. T. Wang, X. J. Fan, S. H. Xu, J. J. Davis*, X. L. Luo*. Low fouling label-free DNA sensor based onpolyethylene glycols decorated with gold nanoparticles for the detection ofbreast cancer biomarkers. Biosensors and Bioelectronics, 71 (2015) 51-56.

2 J. J. Wang, G. Y. Xu, W. Wang, S. H. Xu, X. L. Luo*. Enhanced Catalysis of Nitrite Oxidation with Copper-cobalt Bimetal Nanoparticles Electrodeposited on Carbon Nanotubes doped Conducting Polymer PEDOT Composite. Chemistry– An Asian Journal, 10 (2015) 1892-1897.

3 X. Hun, Y. Q. Xu, X. L. Luo*. Peptide-based biosensor for the prostate-specific antigen using magnetic particle-bound invertase and a personal glucose meter for readout. Microchimica Acta, 182 (2015) 1669- 1675.

4 Z. J. Du, X. L. Luo, C. L. Weaver, X. T. Cui*. Poly(3, 4- ethylenedioxythiophene)-ionic liquid coating improves neural recording and stimulation functionality of MEAs. Journal of Materials Chemistry C, 3 (2015) 6515-6524.

5 W. Wang*, C. Chen, X. X. Li, S. Y. Wang, X. L. Luo*. A bioresponsive controlled-release bioassay based on aptamer-gated Au nanocages and its application in living cells. Chemical Communications, 51 (2015) 9109-9112.

6 Y. Q. Xu, X. Hun, F. Liu, X. L. Wen, X. L. Luo*. Aptamer biosensor for dopamine based on a gold electrode modified with carbon nanoparticles and thionine labeled gold nanoparticles as probe. Microchimica Acta, 182 (2015) 1797-1802.

7 T. Yang*, M. J. Chen, F. X. Nan, L. H. Chen, X. L. Luo*, K. Jiao. Enhanced electropolymerization of poly(xanthurenic acid)–MoS2 film for specific electrocatalytic detection of guanine and adenine. Journalof Materials Chemistry B, 3 (2015) 4884-4891.

8 Z. X. Zhang*, C. Y. Zhang, W. X. Luan, X. F. Li, Y. Liu, X. L. Luo*. Ultrasensitive and accelerated detection of ciguatoxin by capillary electrophoresis via on-line sandwich immunoassay with rotating magnetic field and nanoparticles signal enhancement. Analytica Chimica Acta, 888 (2015) 27-35.

9 N. Hui, S. Y. Wang, H. B. Xie, S. H. Xu, S. Y. Niu*, X. L. Luo*. Nickel nanoparticles modified conducting polymer composite of reduced graphene oxide doped poly(3,4-ethylenedioxythiophene) for enhanced nonenzymatic glucose sensing. Sensors and Actuators B:Chemical, 221 (2015) 606-613.

10 G. Sheng, G. Y. Xu, S. H. Xu, S. Y. Wang, X. L. Luo*. Cost-effective preparation and sensing application of conducting polymer PEDOT/ionic liquid nanocomposite with excellent electrochemical properties. RSC Advances, 5 (2015) 20741-20746.

11 X. Hun*, G. L. Xie, X. L. Luo*. Scaling up electrochemical signal with catalytic hairpin assembly coupling nanocatalyst label for DNA detection. Chemical Communications, 51 (2015) 7100-7103.

12 W. Wang*, N. Zhao, X. X. Li, J. Wan, X. L. Luo*. Isothermal amplified detection of ATP using Au nanocages capped with a DNA molecular gate and its application in cell lysates. Analyst, 140 (2015) 1672-1677.

13 M. Cui, J. D. Huang, Y. Wang, Y. M. Wu*, X. L. Luo*. Molecularly imprinted electrochemical sensorfor propyl gallate based on PtAu bimetallic nanoparticles modified graphene-carbon nanotube composites. Biosensors and Bioelectronics, 68 (2015) 563-569.

14 X. Hun, Y. Q. Xu, G. L. Xie, X. L. Luo*. Aptamer biosensor for highly sensitive and selective detection of dopamine using ubiquitous personal glucose meters. Sensors and Actuators B: Chemical, 209 (2015) 596-601.

15 S. H. Xu, P. P. Liu, Q. W. Song, L. Wang, X. L. Luo*. One-pot synthesis of biofunctional and near-infrared fluorescent gold nanodots and their application in Pb2+ sensing and tumor cell imaging. RSC Advances, 5 (2015) 3152-3156.

16 W. T. Wang, W. Wang, J. J. Davis*, X. L. Luo*. Ultrasensitive and selective voltammetric aptasensor for dopamine based on a conducting polymer nanocomposite doped with graphene oxide. Microchimica Acta,182 (2015) 1123-1129.

17 N. Hui, W. T. Wang, G. Y. Xu, X. L. Luo*. Graphene oxide doped poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) modified with copper nanoparticles for high performance nonenzymatic sensing of glucose. Journal of Materials Chemistry B,3 (2015) 556-561.

18 G. Y. Xu, W. T. Wang, B. B. Li, Z. L. Luo, X. L. Luo*. A dopamine sensor based on a carbon paste electrode modified with DNA-doped poly(3,4- ethylenedioxythiophene). Microchimica Acta, 182 (2015) 679-685.

19 C. L. Kolarcik, K. Catt, E. Rost, I. Albrecht, D. Bourbeau, Z. Du, T. D. Y. Kozai, X. L. Luo, D. J. Weber, X. T. Cui*. Evaluation of poly(3,4- ethylenedioxythiophene)/carbon nanotube neural electrode coatings for stimulation in the dorsal root ganglion. Journal of Neural Engineering, 12 (2015) 016008.

20 C. L. Weaver, H. Li, X. L. Luo, X. T. Cui*. A graphemeoxide/conducting polymer nanocomposite for electrochemical dopamine detection: origin of improved sensitivity and specificity. Journal of Materials Chemistry B, 2 (2014) 5209-5219.

21 J. S. Fan, W. Shao, G. Y. Xu, X. T. Cui, X. L. Luo*. Preparation and electrochemical catalytic application of nanocrystalline cellulose doped poly(3, 4-ethylenedioxythiophene) conducting polymer nanocomposites. RSC Advances, 4 (2014) 24328-24333.

22 X. L. Luo, Q. Xu, T. James, J. J. Davis*. Redox and label free array detection of protein markers in human serum. Analytical Chemistry, 86 (2014) 5553-5558.

23 X. N. Liu, X. J. Yu, X. L. Luo*. Ultrasensitive iodidedetection based on the resonance light scattering of histidine-stabilized goldnanoclusters. Microchimica Acta, 181 (2014) 1379-1384.

24 W. T. Wang, G. Y. Xu, X. T. Cui, G. Sheng, X. L. Luo*. Enhanced catalytic and dopamine sensingproperties of electrochemically reduced conducting polymer nanocomposite dopedwith pure graphene oxide. Biosensors and Bioelectronics, 58 (2014) 153-156.

25 J. Wan*, G. Yin, X. J. Ma, L. Xing, X. L. Luo*. Highly Sensitive Electrochemiluminescence Detection ofMercury (II) Ions Based on DNA-linked Luminol-Au NPs superstructure. Electroanalysis, 26 (2014) 823-830.

26 C. L. Weaver, J. M. LaRosa, X. L. Luo, X. T. Cui*. Electrically controlled drug delivery from graphene oxide nanocomposite films. ACS Nano, 8 (2014) 1834-1843.

27 G. Y. Xu, B. B. Li, X. Wang, X. L. Luo*. Electrochemicalsensor for nitrobenzene based on carbon paste electrode modified with apoly(3,4- ethylenedioxythiophene) and carbon nanotube nanocomposite. Microchimica Acta, 181 (2014) 463-469.

28 G. Y. Xu, B. B. Li, X. T. Cui, L. Y. Lin, X. L. Luo*. Electrodeposited conducting polymer PEDOT doped with pure carbon nanotubes forthe detection of dopamine in the presence of ascorbic acid. Sensors and Actuators B: Chemical, 188 (2013) 405-410.

29 X. L. Luo, J. J. Davis. Electricalbiosensors and the label free detection of protein disease biomarkers. Chemical Society Reviews 42 (2013) 5944-5962.

30 J. Y. Huang, I. Lee, X. L. Luo, X. T. Cui, M. Yun. Shadowmasking for nanomaterial-based biosensors incorporated with a microfluidicdevice. Biomedical Microdevices, 15 (2013) 531-537.

31 X. L. Luo, M. Y. Xu, C. Freeman, T.James, J. J. Davis. Ultrasensitive label free electrical detection of insulinin neat blood serum. Analytical Chemistry, 85 (2013) 4129-4134.

32 X. L. Luo, C. L. Weaver, S. S. Tan, X. T. Cui. Pure graphene oxide doped conducting polymer nanocomposite forbio-interfacing. Journal of Materials Chemistry B, 1 (2013) 1340-1348.

33 X. Hun*, F. Liu, Z. H. Mei, L. F. Ma, Z. P. Wang*, X. L. Luo*. Signal amplified strategy based on target-induced strand release couplingcleavage of nicking endonuclease for the ultrasensitive detection of ochratoxin A. Biosensors& Bioelectronics, 39 (2013) 145-151.

34 T. Bryan, X. L. Luo, P. R. Bueno, J. J. Davis. An optimised electrochemicalbiosensor for the label-free detection of C-reactive protein in blood. Biosensors & Bioelectronics, 39 (2013) 94-98.

35 M. Y. Xu, X. L. Luo, J. J. Davis. The label free picomolar detection ofinsulin in blood serum. Biosensors & Bioelectronics, 39 (2013) 21-25.

36 G. Y. Xu, B. B. Li, X. L. Luo*. Carbon nanotube doped poly(3,4- ethylenedioxythiophene) for the electrocatalytic oxidation anddetection of hydroquinone. Sensors and Actuators B: Chemical, 176 (2013) 69-74.

37 T. Bryan, X. L. Luo, L. Forsgren, L. A. Morozova-Roche, J. J. Davis. Therobust electrochemical detection of a Parkinson’s disease marker in whole bloodsera. Chemical Science, 3 (2012) 3468-3473.

38 X. J. Yu, Q. J. Wang, X. N. Liu, X. L. Luo*. A sensitive chemiluminescence method for thedetermination of cysteine based on silver nanoclusters. Microchimica Acta, 179 (2012) 323-328.

39 I. Lee, X. L. Luo, J. Y. Huang, X. T. Cui, M. Yun. Detection of cardiac biomarkersusing single polyaniline nanowire-based conductometric biosensors. Biosensors, 2 (2012) 205-220.

40 X. L. Luo, C. L. Weaver, D. D. Zhou, R.Greenberg, X. T. Cui. Highly stable carbon nanotube dopedpoly(3,4-ethylenedioxythiophene) for chronic neural stimulation. Biomaterials, 32 (2011) 5551-5557.

41 J. Y. Huang, X. L. Luo, I. Lee, Y. S. Hu, X. T. Cui, M. Yun. Rapid real-time electrical detection of proteins using singleconducting polymer nanowire-based microfluidic aptasensor. Biosensors & Bioelectronics, 30 (2011) 306-309.

42 X. L. Luo, C. Matranga, S. S. Tan, N. Alba, X. T. Cui. Carbon nanotubenanoreservior for controlled release of anti-inflammatory dexamethasone. Biomaterials, 32 (2011) 6316-6323.

43 X. L. Luo, I. Lee, J. Y. Huang, M. Yun, X. T. Cui. Ultrasensitive protein detection using aptamer-functionalized singlepolyaniline nanowire. Chemical Communications, 47 (2011) 6368-6370.

44 I. Lee, X. L. Luo, X. T. Cui, M. Yun. Highly sensitive single polyanilinenanowire biosensor for the detection of immunoglobulin G and myoglobin. Biosensors & Bioelectronics, 26 (2011) 3297-3302.

45 X. L. Luo, X. T. Cui. Electrochemical deposition of conducting polymercoatings on magnesium surfaces in ionic liquid. Acta Biomaterialia, 7 (2011) 441-446.

46 Y. S. Hu, J. Y. Huang, I. Lee, X. L. Luo, X. T. Cui, M. Yun. Singlemetal and conducting polymer nanowires used as chemical/biomolecular sensors.Proceedings of 10th IEEE International Conference on Nanotechnology, (2010) 708-711.

47 X. L. Luo, X. T. Cui. Sponge-like nanostructured conducting polymers for electrically controlled drug release. Electrochemistry Communications, 11 (2009) 1956-1959.

48 X. L. Luo, V. A. Pedrosa, J. Wang. Enzymatic nanolithography of polyanilinenanopatterns by usingperoxidase-modified atomic force microscopy tips. Chemistry-A European Journal, 15 (2009) 5191-5194. (Selected as Very Important Paper, VIP)

49 X. L. Luo, X. T. Cui. Electrochemicallycontrolled release based on nanoporous conducting polymers. ElectrochemistryCommunications, 11 (2009) 402-404.

50 V. A. Pedrosa, X. L. Luo, J. Burdick, J. Wang. Nanofingers basedon binary gold-polypyrrole nanowires. Small, 4 (2008) 738-741.

51 X. L. Luo, A. J. Killard, A. Morrin, M. R. Smyth. Electrochemical preparationof distinct polyaniline nanostructures by surface charge control of polystyrenenanoparticle templates. Chemical Communications, (2007) 3207-3209.

52 X. L. Luo, A. J. Killard, M. R. Smyth. Nanocomposite andnanoporouspolyaniline conducting polymers exhibit enhanced catalysis of nitritereduction. Chemistry-AEuropean Journal, 13 (2007) 2138-2143.

53 X. L. Luo, G. D. Vidal, A. J. Killard, A. Morrin, M. R. Smyth. Nanocauliflowers: ananostructured polyaniline-modified screen-printed electrode with aself-assembled polystyrene template and its application in an amperometricenzyme biosensor, Electroanalysis,19 (2007) 876-883.

54 X. L. Luo, A. J. Killard, A. Morrin, M. R. Smyth. In-situ electropolymerisedsilica-polyaniline core-shell structures: electrode modification and enzymebiosensor enhancement. Electrochimica Acta, 52 (2007) 1865-1870.

55 Y. Du, X. L. Luo, J. J. Xu, H. Y. Chen. A simple method to fabricate achitosan-gold nanoparticles film and its application in glucose biosensor. Bioelectrochemistry, 70 (2007)342-347.

56 X. L. Luo, A. J. Killard, M. R. Smyth. Reagentless glucose biosensor based onthe direct electrochemistry of glucose oxidase on carbon nanotube-modifiedelectrodes. Electroanalysis, 18 (2006) 1131-1134.

57 X. L. Luo, A. J. Killard, A. Morrin, M. R. Smyth. Enhancement of a conductingpolymer-based biosensor using carbon nanotube-doped polyaniline. Analytica Chimica Acta, 575 (2006) 39-44.

58 X. L. Luo, A. Morrin, A. J. Killard, M. R. Smyth. Application ofnanoparticles in electrochemical sensors and biosensors. Electroanalysis,18 (2006) 319-326.

59 X. L. Luo, J. J. Xu, J. L.Wang, H. Y. Chen. Electrochemically depositednanocomposite of chitosan and carbon nanotubes for biosensor application. Chemical Communications, (2005) 2169-2171.

60 J. J. Xu, W. Zhao, X. L. Luo, H. Y. Chen. A sensitivebiosensor for lactate based on layer-by-layer assembling MnO2nanoparticles and lactate oxidase on ion-sensitive field-effect transistors. Chemical Communications,(2005) 792-794.

61 X. L. Luo, J. J. Xu, Q. Zhang, G. J. Yang, H. Y. Chen. Electrochemically deposited chitosan hydrogel for horseradish peroxidase immobilization throughgold nanoparticles self-assembly. Biosensors & Bioelectronics, 21 (2005) 190-196.

62 J. J. Xu, X. L. Luo, H. Y. Chen. Analytical aspects of FET-based biosensors. Frontiers in Bioscience, 10 (2005) 420-430.

63 X. L. Luo, J. J. Xu, Y. Du, H. Y. Chen. A glucose biosensor based on chitosan–glucose oxidase–gold nanoparticles biocomposite formed by one- step electrodeposition. Analytical Biochemistry, 334 (2004) 284-289.

64 X. L. Luo, J. J. Xu, W. Zhao, H. Y. Chen. A novel glucose ENFET based on the special reactivity of MnO2 nanoparticles. Biosensors & Bioelectronics, 19 (2004) 1295-1300.

65 J. J. Xu, X. L. Luo, Y. Du, H. Y. Chen. Application of MnO2 nanoparticles as an eliminator of ascorbate interference toamperometric glucose biosensors. Electrochemistry Communications, 6 (2004) 1169-1173.

66 X. L. Luo, J. J. Xu, H. Y. Chen. Biosensors based on field-effect transistors. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 32 (2004) 1395-1400 (in Chinese).

67 X. L. Luo, J. J. Xu, W. Zhao, H. Y. Chen. Glucose biosensor based on ENFET doped with SiO2 nanoparticles. Sensors and Actuators B, 97 (2004) 249-255.

68 X. L. Luo, J. J. Xu, W. Zhao, H. Y. Chen. Ascorbic acid sensor based on ion-sensitive field-effect transistor modified with MnO2 nanoparticles. Analytica Chimica Acta, 512 (2004) 57-61.

代表性中文論文:

1 熒光金納米簇的合成及其傳感成像應用最新進展 徐升豪; 毛亞寧; 于錫娟; 羅細亮 青島科技大學學報(自然科學版) 2015-08-15

2 聚天青A/辣根過氧化物酶電極的制備及性能 羅細亮; 焦奎; 孫偉; 王振永 青島科技大學學報(自然科學版) 2003-02-28

3 聚天青A膜修飾電極的電化學特性及其對亞硝酸根的電催化性能 焦奎; 羅細亮; 孫偉; 王振永 分析測試學報 2002-06-25

10月30日上午,青科大康龍化成獎學金協議簽訂及發放儀式在四方校區舉行。化工學院院長武玉民、黨總支副書記兼副院長曲斌艷,化學院副院長羅細亮、黨總支副書記兼副院長孫曉剛,康龍化成(北京)新藥技術有限公司高級副總裁付建民、高級執行總監劉容剛、副總監常江出席了儀式。

儀式上,武玉民在致辭中代表青島科技大學化工學院、化學分子與工程學院對康龍化成(北京)新藥技術有限公司多年來的支持表示感謝,對康龍化成公司在學院設立獎學金表示歡迎。付建民在講話中表示,企業在高校設立獎學金是對社會的一種回饋方式,康龍化成獎學金的設立使院企合作由單一的生源合作走向了教育、技術等多方面的合作。孫曉剛在講話中表示,希望通過此次合作,鼓勵在校研究生勤奮學習、開拓創新,為企業培養更多創新型、復合型人才,提高學生的就業競爭力。

最后,武玉民、羅細亮、付建民分別代表化工學院、化學分子與工程學院和康龍化成簽署獎學金協議書,康龍化成公司高級副總裁付建民為獲獎學生頒獎。

據悉,康龍化成(北京)新藥技術有限公司自2015年起于青島科技大學化工學院、化學分子與工程學院設立“康龍化成獎學金”。本獎學金旨在表彰和鼓勵成績優秀且科學研究成果顯著的碩士研究生,培養學生的科學精神和創新能力。

來源:青島科技大學 2015-11-2

榮譽獎勵:

1. 2007年,獲全國百篇優秀博士學位論文提名獎。

2. 2011年,獲歐盟瑪麗居里學者獎(Marie Curie Fellowship)。

3. 2011年,選聘為泰山學者特聘教授。

4. 2014年,獲國家優秀青年科學基金和山東省杰出青年基金資助。

近日,腫瘤標志物傳感分析教育部重點實驗室學術委員會會議在青島召開。學術委員會主任、中國科學院陳洪淵院士,學術委員會副主任、國家基金委分析學部主任、北京大學莊乾坤教授,學術委員會副主任、清華大學張新榮教授等相關領域專家出席會議。會議由陳洪淵院士主持。青島科技大學校長馬連湘、副校長劉光燁分別會見了陳洪淵院士等與會專家。

據青島科技大學腫瘤標志物傳感分析教育部重點實驗室副主任羅細亮教授介紹,經過四年的發展,實驗室在團隊發展、平臺建設、創新能力、成果轉化、人才培養、國內外影響力等方面取得了顯著的進展和成效。2011-2014年,共發表SCI論文200多篇,影響因子大于5.0的93篇;承擔國家級和省部級科研項目100余項,總經費5000余萬元;培養山東省泰山學者特聘教授1人、國家優青1人、山東省杰青2人,博士后5人,訪問學者2人;籌集資金重點建設大型儀器共用平臺,儀器設備總值3400多萬元。

與會委員認真聽取了重點實驗室的工作匯報,充分肯定了實驗室幾年來各項工作取得的進展,一致認為實驗室在科學研究、人才培養、平臺建設等方面均取得了很大進步,同時也就實驗室未來的發展提出了寶貴的建議。(青島科技大學)

來源:大眾網 2015-07-31

——記青島科技大學泰山學者特聘教授羅細亮

2014年8月,國家自然科學基金委員會公布了2014年度國家優秀青年科學基金資助項目名單,青島科技大學化學與分子工程學院副院長羅細亮榜上有名,他也是青島科技大學該項目今年唯一獲得者。

青島科技大學化學與分子工程學院的前身是1988年成立的應化系。2001年3月更名為化學與分子工程學院,經過20多年的建設,現已形成以應用化學學科為支撐,多學科協調發展的辦學特色,初步發展成為以理工為主的教學研究型學院。羅細亮這次獲得資助也意義非凡,不僅展示了青島科技大學在化學研究方面的實力,而且給青島科技大學帶來了一股青春助力科研的新浪潮。

開啟電分析化學之路

1995年,羅細亮高考失利,面對高出分數線僅一分的高考成績,他很是糾結。一心向往的上海交通大學肯定是無望了,擺在他面前的,只有兩條路:要么復讀,要么去青島化工學院(現為青島科技大學)應用化學系報到。思量再三,羅細亮選擇了后者,進入算不上一級學府的青島化工學院。這樣的決定對于當時那些建議羅細亮復讀的人來說也許不是最好的選擇,但是對于如今的羅細亮來說卻是他當年最正確的選擇。

青島化工學院是最早有碩士點的高校之一,可以繼續深造。從大一報到之日起,羅細亮的目標就是深造,他要靠自己的力量改變人生軌跡。

學校并沒有讓羅細亮失望,他到校后發現,學校里的教授們教學水平很高,很重視學生的動手能力,實驗課時十分充足。不僅如此,青島化工學院的老師們對學生們一向要求嚴格,羅細亮還記得,當時他的畢業設計把實驗做壞了,為此挨了老師的不少批評,直到他把實驗做得完美,才過了老師的那一關。“正是因為我在學校時打下了扎實的基礎,所以日后,當我在南京大學讀博士及國外做博士后時,我的動手能力比其他名校來的學生甚至還要強。”羅細亮回憶道。

大學四年的學習生活很快就過去了,羅細亮不忘初衷,決定考研,這次沒有猶豫,沒有懷疑,他直接考取了本校研究生,跟隨當時的校長、知名的學者焦奎教授,開始從事電分析化學的研究。2002年,碩士研究生學習結束后,他聽取導師的建議考取了南京大學攻讀博士,師從著名的分析化學家陳洪淵教授。從此,羅細亮牢牢的把握著自己的人生軌跡。

接下來的2005~2011年間,羅細亮先后在愛爾蘭都柏林城市大學國家傳感器研究中心、美國亞利桑那州立大學生物設計研究院及匹茲堡大學生物工程系從事博士后研究。2011年2月獲歐盟瑪麗居里學者,同年3月被美國匹茲堡大學聘為研究助理教授。

正當羅細亮在國外的發展順風順水的時候,他接到了母校青島科技大學拋來的橄欖枝,希望他回母校工作,并申請山東省的泰山學者特聘教授。飲水思源,不可忘本,羅細亮當機立斷,放棄了即將到手的綠卡,辭去了國外的工作,帶著妻子和一雙兒女,毅然回到了祖國,回到了青島科技大學。

享受科研之趣

科研路上總是層巒疊嶂,沒有盡頭。作為科研人,如果沒有點執著的勁頭,就意味著終有一天你會在某一個山頭前停滯不前。而對羅細亮來說,他熱愛科研,享受科研的樂趣,在科研的路上,執著地翻過一坐又一坐高山。

在南京大學讀博士期間,羅細亮在導師陳洪淵院士和徐靜娟教授的指導下,開創了利用電沉積殼聚糖固定生物識別分子制備生物傳感器的方法。

在制備生物傳感器的過程中,最關鍵的步驟是生物識別分子的固定。實現生物識別分子簡便、有效的固定,而又同時盡可能地保持其活性,一直是世界上眾多科學家孜孜以求的目標。利用生物聚合物殼聚糖的電沉積特性和良好的生物相容性,羅細亮率先提出了通過電化學沉積殼聚糖,用于同時或依次固定納米材料和生物識別分子制備生物傳感器的方法。通過這種方法制備生物傳感器,簡單有效且條件溫和,普遍能夠得到理想的結果。該方法提出后在國際上廣受關注,目前已經被中、美、日和歐洲等30多個國家和地區的科學家們所廣泛借鑒和采用,成為了比較有代表性的生物分子固定化和生物傳感器制備方法之一。基于這一研究成果發表的3篇主要研究論文至今已被他人引用超過500次。尤其值得指出的是,美國一流大學馬里蘭大學Gregory Payne教授領導的研究組,在他們發表的20余篇高水平論文里,高度評價了羅細亮的研究工作,明確表示羅細亮的研究工作是這方面最早的相關報道。2007年,羅細亮的博士學位論文在被相繼評為南京大學優秀博士學位論文和江蘇省優秀博士學位論文之后,又獲得全國百篇優秀博士學位論文提名獎。

科研永不止步

羅細亮并沒有就此止步,為了進一步提升自己的科研水平,2005年,羅細亮申請了國外的博士后,先后赴愛爾蘭都柏林城市大學和美國亞利桑那州立大學,跟隨愛爾蘭皇家科學院院士Malcolm Smyth教授和世界著名分析化學家Joseph Wang教授,在分析化學領域深造。2008年,考慮到生物化學與分析化學的結合日益緊密,而自己又缺乏生物的研究背景,為了拓展自己的研究方向,羅細亮又申請去了美國匹茲堡大學生物工程系,使自己的研究從化學和材料拓展到生物領域,有利于實現不同學科的相互交叉。

博士后研究期間,羅細亮在化學、材料和生物這幾個學科的交叉領域,開展了一系列研究,并取得了豐碩的研究成果。其中比較突出的貢獻是,構建了新穎的藥物釋放體系,在國際上率先實現了利用碳納米管內腔來儲存和可控釋放藥物。

碳納米管是目前國際上研究的熱點,由于它特殊的物理化學性質,其在藥物可控遞送和釋放方面的應用研究廣受關注。理論上,碳納米管的內腔是儲存藥物的理想納米膠囊,但是如何實現藥物在碳納米管內的儲存和釋放,一直是個沒有解決的難題。羅細亮的研究實現了利用碳納米管的內管來裝載藥物。儲存的藥物,通過簡便的電化學刺激就能夠以可控的方式釋放出來,而且進一步的細胞實驗證實由此釋放出來的藥物仍然保持有藥物活性。這是首次報道利用碳納米管的內管來裝載并可控釋放保持有活性的藥物,研究結果發表在本領域頂尖期刊生物材料上,并被美國能源部的能源技術國家實驗室作為新聞報道,認為這項技術將有效促進神經控制可植入裝置的發展。

羅細亮還發展了新穎的可控合成單根導電聚合物納米線的方法,并研制了超靈敏的單根納米線生物傳感器。

利用單根納米線來構建具有優異性能的納米裝置或器件,是目前世界上眾多科學家所努力的前沿方向,但是單根納米線在可控合成尤其是操控上的困難極大阻礙了這方面研究的進展。羅細亮制備了具有高度選擇性和靈敏度的納米生物傳感器,其檢測限低于1皮克每毫升,遠遠優越于其他類似的生物傳感器。由于該傳感器從合成到檢測都采用可控的電化學技術,非常適合進一步研制超靈敏、集成化的納米傳感系統。

2011年,對于35歲的羅細亮來說,是非常特別的一年。當年2月,羅細亮獲得歐盟第七框架計劃國際合作項目的資助,成為英國牛津大學化學系的高級瑪麗居里學者;3月,羅細亮被美國匹茲堡大學聘為研究助理教授,進入大學的教員系列;8月,羅細亮被山東省人民政府選聘為泰山學者特聘教授。不同的機遇,在短時間內集中出現,通常會讓人難以取舍。然而羅細亮沒有過多的猶豫,他選擇了回國發展。要為祖國貢獻自己的微薄力量,是他很早就形成了的一個樸素的觀念。

2011年9月,羅細亮離開美國匹茲堡大學,回到了母校青島科技大學。環境和條件的改變,不可避免會影響到自己的科研,為了把不利影響降到最小,羅細亮付出了幾倍于別人的辛勞。他克服種種困難,從零開始組建自己的科研團隊,建設自己的實驗室,培養自己的研究生。同時,利用與國外的聯系,羅細亮積極開展對外的合作交流,及時掌握國內外的研究動態。回國后的3年時間里,羅細亮基本上沒有完整的節假日。3年過去,羅細亮自己的實驗室和研究團隊已經初具規模,逐步地發展壯大,并在生化分析領域開展了比較有影響的研究工作。尤其重要的是,羅細亮首次構建了基于電化學阻抗技術的抗污染生物傳感器,推進了可在復雜生物體系中直接測定的實用型傳感器件的發展。

在實際生物樣品中以免標記的方法直接檢測蛋白質,一直是國際上的研究熱點,但是由于生物樣品中其它成分的污染和干擾,多數生物傳感器只能在緩沖溶液或高倍數稀釋的樣品中使用。羅細亮研發的生物傳感器,既可以方便地固定生物識別分子,又可以有效防止蛋白質的非特異性吸附。結合非法拉第型電化學阻抗檢測技術的高靈敏度,該生物傳感器可以對血液中的胰島素進行直接檢測而基本上不受污染和干擾。該生物傳感器的檢測結果與醫院的報告結果偏差相對很小,在疾病標志物的臨床檢測等方面顯示出極大的優越性。相關研究結果發表在分析化學領域的權威期刊美國分析化學上。羅細亮的這一抗污染生物傳感器方面的研究結果,發表后很快就受到美國著名的分析化學家James F. Rusling教授的關注,他在為美國分析化學撰寫的前瞻性評述論文中認為,該成果有望解決眾多生物傳感器所面臨的非特異性吸附的難題。

作為一名年輕的科研工作者,羅細亮的思維是開放的,他從不固步自封,十分樂于與同行們交流。基于在研發納米生物復合材料以及生物傳感器件方面一系列出色的工作,羅細亮應邀為世界上第一部納米科技百科全書撰寫專章一章:納米粒子在電化學生物傳感器中的應用。2013年,應化學領域的頂級綜述期刊英國皇家化學會《化學會評論》的邀請,羅細亮結合自己的研究工作撰寫了相關的綜述論文,總結并展望了電化學生物傳感器和疾病標志物免標記檢測這一研究領域,受到國際同行的極大關注。

一路走來,只有羅細亮自己清楚,他在科研的道路上付出了怎樣的努力。羅細亮在青島科技大學度過了七年的時光,七年,是一個人脫胎換骨的輪回,如今他又回到這里,并將在這里度過一個又一個七年,繼續演繹自己一個又一個新的人生。

來源:科學中國人 2014年第11期

羅細亮教授,化學院博士生導師。2011年9月從美國匹斯堡大學回國工作,被山東省政府選聘為生化分析崗位泰山學者特聘教授。

羅教授2002年從我校碩士研究生畢業后,去南京大學攻讀分析化學博士學位。2005--2011年先后在愛爾蘭都柏林城市大學國家傳感器研究中心、美國亞利桑那州立大學生物設計研究院及匹茲堡大學生物工程系從事博士后研究。2011年2月獲歐盟瑪麗居里學者,同年3月被美國匹茲堡大學聘為研究助理教授。

“科大培養了我”

羅細亮教授對母校青科大懷有深厚的感情,提到他在科大上學期間的經歷,羅教授總是有回憶不完的故事,說不完的話題。

羅細亮在大學擔任班長,是名比較活躍的學生。大學期間留個他深刻印象的是牛淑妍老師,他說當時牛老師經常和學生打成一片,經常和學生們一起看球。談起母校恩師,羅細亮還提到夏少武、胡慶水、王光興等老師。羅細亮本科跟著夏少武教授做本科畢業設計。夏少武教授做學問比較嚴謹,而當時羅細亮畢業設計做實驗時自有一套,結果把實驗做壞了,為此得到夏老師的不少批評,現在回想起來,羅老師真的很感謝指導過、批評過他的老師們。

羅細亮高中畢業于湖北大冶一中,是當地最好的一個高中,他成績在高中一直出類拔萃,考大學時超過了分數線一分,第一志愿報考的是上海交大管理工程專業,而最后被當時叫青島化工學院應用化學系錄取。當時很多人勸他讓他復讀一年,以他的成績會考上一所名牌大學,羅細亮有點猶豫是否聽從別人的建議。后來他了解到青島化工學院是最早有碩士點的學校之一,可以再深造,他感來這里讀書也一樣有機會改變人生軌跡,于是羅細亮選擇來到青島化工學院讀書。來到之后,他發現這里的教授水平很高,實驗課時充足。事實證明,他后來在南京大學讀博士及國外讀博士后時,他的動手能力比其他名校來的學生甚至還要強。“現在想想,這是我的基礎知識及動手能力在本、碩研階段打的比較牢固的原因。”羅細亮說。

剛到青島化工學院的羅細亮還是性格還是偏內向的,校園活躍的社團文化氛圍逐漸改變了他,他和舍友、同學一起參加十佳學生宿舍評比,十佳班級評比等活動,他越來越適應周圍環境。羅細亮認為母校現在的社團文化比以前更豐富,這對學生們的全面發展相當有益。后來羅細亮當上了班長,班級評獎學金時,讓他給班里學生打測評分,他沒有私心給自己打高分,反而把自己的分數打低了些。大學畢業,與四年前是否來青島化工學院猶豫的心理相比,這時的羅細亮更加堅定了自己當初的選擇是正確的,他對科大充滿了感情,他說大學四年,母校培養了他,為他今后的發展打下了很好的基礎,而如果當時選擇復讀或者去其他學校讀書,不一定能成就今日的他。

碩士研究生畢業時,羅細亮本打算參加工作,但是聽了家人和他的導師焦奎老師的建議考取了博士,同時考上了青島海洋研究所和南京大學,但是青島海洋研究所的專業方向有點偏,所以他最終選擇了南京大學。

科研路上的突飛猛進

在南京大學讀博士期間,羅細亮來自內在的壓力更多一些,他要證明自己不比那些來自名牌大學的學生差。在博士期間,羅細亮發表11篇論文,其中第一作者6篇。開創了利用電沉積殼聚糖制備生物傳感器的方法。目前已經被中、德、歐、日等近20個國家和地區的科學家們所廣泛借鑒和采用。成為比較有代表性的生物分子固定化和生物傳感器制備方法之一,羅細亮發表的3篇主要論文,至今已被他人引用超過350次。美國一流大學馬里蘭大學Gregory Payne教授領導的研究組,在他們發表的20余篇高水平論文里,高度評價了羅細亮的研究工作,明確公開承認羅細亮的研究工作時這方面最早的相關報道。2007年,羅細亮的博士學位論文在被相繼評為南京大學優秀博士學位論文和江蘇省優秀博士學位論文之后,又獲得全國百篇優秀博士學位論文提名獎。

當然這種生物傳感器也有自身的缺點,它的穩定性不夠好。為進一步提升自己的科研水平,2005年5月,羅細亮申請了愛爾蘭都柏林城市大學都博士后,之所以選擇這個學校是因為這個學校在傳感器方面做的比較好,在愛爾蘭都柏林城市大學不到兩年,羅細亮發表7篇論文,被收錄到SCI期刊。考慮到關于傳感器科研中心在美國,羅細亮準備去美國亞利桑那州立大學深造,2007年3月15日,羅細亮離開愛爾蘭都柏林城市大學。此時,讓他感受最深的是西方人的紳士風度。得知他想離開愛爾蘭,羅細亮的導師史密斯教授極不情愿他離開,但是他沒有阻攔羅細亮。現在,羅細亮與斯密斯教授還保持著密切的聯系。

來到美國亞利桑那州立大學,羅細亮在生物設計研究院做博士后研究員,跟從電分析雜志主編,導電聚合物研究成了他的主要研究方向。

首次制備的基于碳納米管的納米藥物膠囊及性能優異的神經電極修飾材料。通過打開碳納米管的兩端并裝入藥物,然后電沉積導電聚合物來封閉碳納米管的開端形式,實現了利用碳納米管的內管來裝載及釋放藥物。這是首次報道利用碳納米管的內管來裝載并可控釋放保持有活性的藥物,研究結果發表在本領域頂級雜志生物材料上,并被美國能源部的能源技術國家實驗室作為新聞報道,認為這項技術將有效促進神經控制可植入裝置的發展。

在美國亞利桑那州立大學,羅細亮的研究領域主要是化學和材料這兩個領域,為了拓展自己的研究方向,向生物醫藥方向靠近,2008年6月,羅細亮又申請去了美國匹斯堡大學生物工程系。通過導電聚合物與碳納米管電化學共沉寂,在微神經電極上形成了具有優異的生物相容性和穩定性的納米復合物修飾層。這項研究工作為可植入神經電極提供了極為理想的修飾生物材料,為發展更實用的可植入電極和生物傳感器打下了良好的基礎,研究結果獲得審稿人高度評價,并一致同意直接發表在生物材料上。在羅細亮回國前,他所在的美國匹斯堡大學的研究已經進一步將該生物材料修飾的神經電極植入老鼠腦內,在神經刺激和神經信號傳感器方面初步應用效果顯著。

羅細亮提出的可控合成導電聚合物納米結構及陳列的新穎方法,以及研制的超靈敏單根納米線生物傳感器、通過控制硬板表面的電荷,可以控制導電聚合物電化學沉積的方法,從而可控地合成了不同的結構的納米材料。硬模板法在納米材料的合成中被廣泛應用,這是首次提出控制硬模板表面電荷能夠合成不同結構的納米材料。

“堅持下去,你會有成功的那一天”

2011年3月,羅細亮因工作突出,被美國匹斯堡大學生物工程系聘為研究助理教授。在申請綠卡時,科大化學院負責人和人事處負責人與羅細亮取得聯系,懷揣這一顆對國家對母校的赤忱之心,羅細亮放棄了美國的工作,回到了中國,他說要么不回來,若回來一定選擇在母校工作,因為他在青島生活了7年,在科大學習了7年,對青島和科大懷有深厚的感情。

羅細亮坦誠地講,國內科研條件和國外還有一定的差距,但是讓他欣慰的是他回來看到了科大的變化,離開科大10年之久,科大發生了日新月異的變化,特別是化學院科研實力上升了好幾個臺階,已經跟國際有了接軌。

羅細亮在化學院的工作目前處于過渡期,他希望進一步組建自己的團隊,以便順利開展各項工作。在科研上,他希望帶出一支在分析化學領域有特色的高水平,走在國家科研前列的團隊。課題方面,進一步開展服務社會實用型的課題,培養有致力于科研的、出色的研究生,也希望優秀的本科生進入課題組。同時,利用自身條件,與國外的建立常規穩定的聯系,進行長期的交流合作。

羅細亮建議,如果大一、大二的學生有興趣的話,早點進實驗室接觸課題研究比較好。雖然青科大不是頂尖學校,但羅細亮以自身的經歷告訴同學們,只要有志于科研,有機會走出去開拓自己科研空間,堅持走下去,你總會有成功的那一天。

來源:青島科技大學報 2013-6-25

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。