李海濤,男,1969年出生,博士,特聘教授,現任江蘇師范大學化學與材料科學學院教授。

教育及工作經歷:

1994年5月- 1999年8月: 瑞典Linköping(林雪平)大學化學物理專業獲工學博士學位。

1999年9月- 2000年10月:以色列魏茲曼科學院博士后。

2000年11月- 2002年4月:德國多特蒙德大學物理系博士后。

2002年5月- 2012年9月:英國劍橋大學化學系研究員。

研究領域

1. 單分子超高靈敏度熒光顯微鏡的發展

2. 與癌癥高度相關的端粒和端粒酶的深入研究

3. 開發新一代分子醫療診斷技術

承擔科研項目情況:

1、New microscopy of Two color coincidence detection 英國政府級別 英國生物技術與生物科學研究理事會基金(BBSRC)100 000英鎊 合作主持 2002-2005

2、TheraEDGE: An integrated platform enabling Theranostic applications at the point of primary care 歐盟級別歐盟項目 800 萬歐元 合作主持 2008-2013

3、使用單分子熒光顯微鏡在微流體中快速檢測端粒酶RNA 國家自然科學基金委員會(NSFC)與英國皇家學會(RS)共同資助合作交流項目 合作主持

科研成果:

資料更新中……

代表性論文:

1.Mingkai Liu, Yingya Liu, Dandan Bao, Gen Zhu, Guohai Yang, Junfeng Geng, Haitao Li, Effective Removal of Tetracycline Antibiotic from water using Hybrid Carbon Membranes. scientific reports, 2017, 7: 43717

2.Xiao Fan, Qiaoli Yue, Yanyan Li, Yingya Liu, Lulu Qu, Yingnan Cao and Haitao Li, A single-bead telomere sensor based on fluorescence resonance energy transfer. Analyst, 2016, 141: 3033-3040

3. Lulu Qu, Yingya Liu, Mingkai Liu, Guohai Yang, Dawei Li, Haitao Li, Highly Reproducible Ag NPs/CNT-Intercalated GO Membranes for Enrichment and SERS Detection of Antibiotics, ACS Applied Materials & Interfaces 2016, 8, 28180-28186.

4. Haitao Li, Design and Development of a Telomere Sensor Based on Fluorescence Energy Transfer, Biophysical Journal, 2016, 110(3): 639a-640a。

5.李艷艷, 劉迎亞, 范霄, 曹英男, 王佳佳, 盧菊生, 渠陸陸, 耿俊峰, 李海濤, 飲用水中抗生素殘留檢測方法研究進展,化學通報, 2016, 79(3): 213-219。

6. Lulu Qu, Yingya Liu, Saihuan He, Jiaqing Chen, Yuan Liang, Haitao Li, Highly selective and sensitive surface enhanced Raman scattering nanosensors for detection of hydrogen peroxide in living cells. Biosens. Bioelectron., 2016, 77: 292−298。

7. Lulu Qu, Yunyan Geng, Zhinan Bao, Sara Riaz, Haitao Li, Silver nanoparticles on cotton swabs for improved surface-enhanced Raman scattering, and its application to the detection of carbaryl. Microchim. Acta, 2016: 1-7。

8. 王娜, 李艷艷, 曹英男, 渠陸陸, 李海濤, 關注人體分子式, 享受綠色健康生活,化學通訊, 2016, 3: 70-73.

9. Caiqin Han, Ying Liu, Yue Yao, Qiang Wu, Dan Li, Changchun Yan, Lulu Qu, Shasha Lv, Haitao Li, Blood fluorescence polarization characteristics of saturated fatty acid biological effects Original Research Article. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2016, 127(24): 11877-11883

10.Single molecule fluorescence under conditions of fast flow. Haitao Li et al Analytical Chemistry 2011; 84(1):179-85

11. Single-Molecule analysis of human Telomerase monomer, Haitao Li et al, Nature Chemical Biology 4 287-289 2008.

12. Two-color fluorescence analysis of individual virions determines the distribution of copy number of proteins in herpes simplex virus particles Haitao Li et alBiophysical Journal 93 1329 –1337, 2007.

13. Evidence for Resonance Optical Trapping of Individual Fluorophore-Labeled Antibodies Using Single Molecule Fluorescence Spectroscopy, Haitao Li et al J. Am. Chem. Soc., 128 (17), 5711 -5717, 2006.

14. Analysis of Human Telomerase Activity and Function by Two Color Single Molecule Coincidence Fluorescence Spectroscopy, Haitao Li et alJ Am Chem Soc. Apr 19;128(15):4992-5000. 2006.

15. Characterization of a single molecule DNA switch in free solution, Haitao Li et al. J Am Chem Soc. 128, 11423-32. 2006.

16. Macroscopic 2D Networks Self-Assembled from Nanometer-Sized Protein/DNA Complexes, Haitao Li et al.Nano Lett., 6 (3), 365 -370, 2006.

17. Electrostatic orientation of enzymes on surfaces for ligand screening probed by force spectroscopy Haitao Li et al Langmuir. 2006 Jan 31;22(3):887-92.

18. Probing Single Molecule Intramolecular Dynamics in Solution by Two-Color Filtered Ratiometric Fluorescence Correlation Spectroscopy, Haitao Li et al Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 14425-14430, 2004.

19. luorescence Studies of Single Biomolecules, Haitao Li et al, Biochem. Soc. Trans.32(5):753-756, 2004.

20. Molecule by molecule direct and quantitative counting of antibody-protein complexes in solution,Haitao Li et al. Anal Chem. 2004 Aug 1;76(15):4446-51.

21. Studies on the Structure and Dynamics of the Human Telomeric G-Quadruplex by Single Molecule FRET, Haitao Li et al Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100,14629-14634 (2003).

22. Ultrasensitive Coincidence Fluorescence Detection of Single DNA Molecules. Haitao Li et al. Anal. Chem.; 75(7); 1664-1670 (2003).

23. Identification of a new RNA•RNA interaction site for human telomerase RNA (hTR): structural implications for hTR accumulation and a dyskeratosis congenital point mutation. Haitao Li et al. Nucleic Acids Res. 31, 6509-6515 (2003).

24.單分子熒光技術在端粒和端粒酶研究中的應用 范霄,李艷艷,劉迎亞,曹昌盛,李海濤 化學進展

25.您的分子式是什么? 曹英男,李艷艷,劉迎亞,渠陸陸,李海濤 曹英男,李艷艷,劉迎亞,渠陸陸,李海濤 2015.08

榮譽獎勵:

1、2013年被評為“江蘇特聘教授”。

2、科學中國人(2015)年度人物獎。

3、2016年中國產學研合作創新獎(個人)。

學術交流與合作:

李海濤帶領團隊積極參與江蘇師范大學與國際高水平學校建立聯合實驗室,開展學術交流和青年骨干、研究生聯合培養等組織與活動。

1、與“英國劍橋大學BPC化學實驗室”簽訂了學術交流協議;

2、與瑞典皇家工學院簽訂了“青年教師和研究生培養合作協議”;

3、與英國Bolton大學簽訂了合作創辦“石墨烯新材料聯合實驗室”的協議;

4、與英國約克大學簽訂了合作創辦“生物物理聯合實驗室”的協議。

中央電視臺 發現中國欄目2016年3月14日 以巜李海濤--霧霾狙擊戰》為題,深度報道江蘇師范大學李海濤教授致力于用石墨烯碳分子研制克霧霾防護服事跡。

材料一直是影響人類生活的基本要素,而新材料產品在不久的未來可能會改變人類生活,顛覆傳統的工業結構制造業,打開全新的市場格局。從高速飛馳的列車到尖端的航天器,從有靈性的人造假肢到精密的電子元件,都將帶有現代新材料的印記,這里不能不提及的是前沿新材料——石墨烯。石墨烯從微觀世界里舞姿婆娑地走出,在各個領域中展露出神奇。

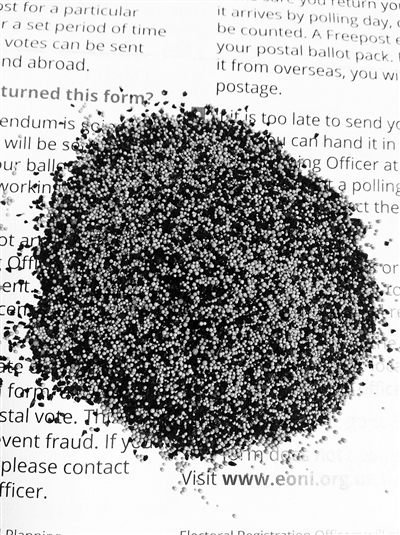

近期,江蘇師范大學李海濤教授團隊成功合成超薄石墨烯復合膜。采用活性炭與氧化石墨烯的協同效應,這種超輕超薄的石墨烯—活性炭薄膜吸附效率可以達到99.99%,對于水中抗生素的去除以及水污染處理具有重要意義。相關研究成果在Nature雜志子刊Scientific Reports上一經發表,就在國際上引起了強烈反響,而石墨烯,也再一次進入了人們的視野,引起大家的關注。

揭開“神奇材料”的面紗

石墨烯,實際就是從石墨材料中剝離出來、由碳原子組成的只有一層原子厚度的二維晶體。如同一個“多面嬌娃”,石墨烯擁有一般材料所不具備的眾多優異性能。

石墨烯發現者之一、2010年諾貝爾物理學獎得主安德烈·海姆說:“它是迄今為止自然界最薄、強度最高的材料,可以被無限拉伸,彎曲到很大角度不斷裂,還可以抵抗很高的壓力。”

石墨烯的另一個奇特之處在于“零滲透”,即所有氣體、液體都無法滲透。它還具有超強吸附性,可以用于制作過濾裝置,用于海水淡化、污水處理等領域,被稱為21世紀最具顛覆性的新材料。

這些突出的性能和廣闊的應用前景推動著石墨烯成為最近幾十年來國際材料學家爭相追逐的研究目標之一,其中來自江蘇師范大學化學與材料科學學院李海濤教授的研究成果尤其引人矚目。

彼時,李海濤同時成立徐州深藍新材料科技公司,以新型納米材料——石墨烯為中心,通過全新的政、產、學、研、用、金一體化的協同創新模式,進一步推動復合石墨烯新材料和新技術的發展,構建全鏈條霧霾防控技術體系,最后通過成果轉化推廣綜合治理霧霾。

李海濤熱心產學研合作的技術交流與推廣工作,自產學研合作平臺建立以來,帶領團隊多次組織開展了同行專家主要是材料領域企業界、劍橋大學、牛津大學、清華大學在內的技術交流、研討、考察、檢查、培訓、對接活動,搭建了由眾多產學研單位共同參與的共享平臺,促進了本領域全國范圍產學研合作與發展。

自平臺建立以來,申請人李海濤帶領團隊積極參與江蘇師范大學與國際高水平學校建立聯合實驗室,開展學術交流和青年骨干、研究生聯合培養等組織與活動。與“英國劍橋大學BPC化學實驗室”簽訂了學術交流協議;與瑞典皇家工學院簽訂了“青年教師和研究生培養合作協議”;與英國Bolton大學簽訂了合作創辦“石墨烯新材料聯合實驗室”的協議;與英國約克大學簽訂了合作創辦“生物物理聯合實驗室”的協議。

“我們充分發揮了政、產、學、研、金五大要素互動,初步實現了人才引進、技術成果轉移轉化、項目孵化、產品研發和技術支持五大功能,切實推進大眾創業、萬眾創新。”李海濤說。

李海濤也因此接受了中央電視臺專訪,之后中央電視臺播出了《李海濤——霧霾狙擊戰》;他還獲得了2016年中國產學研合作創新獎(個人)、科學中國人(2015)年度人物獎。

治水不能“就水論水”

由于大多數抗生素不能被人類和動物完全吸收和代謝,在土壤和地表水中,經常可以檢測到醫學治療和工業農業生產殘余的抗生素,甚至包括飲用水也已經受到抗生素的污染。抗生素被稱為水環境中的新型污染物(emerging pollutants),我國也已將抗生素污染列入國家環境監測的范圍,20世紀90年代末以來,土壤、水體中抗生素污染問題開始受到廣泛關注。

以水體為例,據報道,我國地表水中檢測出68種抗生素含量超標,嚴重危害人類健康。但是目前的水處理技術很難將抗生素徹底清除。我國是抗生素生產和使用大國,因此我國水環境中抗生素污染顯得尤為嚴重。

“水體其實就像道路、房屋一樣,進行清潔、打掃是非常必要的。而要將水體‘打掃’干凈,對清潔方式的選擇就顯得格外重要。”李海濤說。

針對水體中抗生素殘留問題,李海濤團隊利用氧化石墨烯與活性炭材料之間的協同作用,成功制備了基于氧化石墨烯的復合薄膜材料,實現了對飲用水中抗生素物質的完全去除。

多年的學術積累,使李海濤對石墨烯有了更為深刻的了解。石墨烯雖然具有傳統材料所不能比擬的優勢,但由于較強的范德華力疏水性和易團聚的特點,這種先進材料的應用和發展被大大限制了。氧化石墨烯的出現則正好解決了上述問題。

基于此,李海濤和他的課題組提出充分利用氧化石墨烯與活性炭材料相互作用來改善這一缺陷的設想,以達到完全去除水中抗生素物質的目的。氧化石墨烯對多種有機物具有良好的吸附效果,納米活性炭的加入,更是極大提高了石墨烯薄膜材料的吸附能力。

實驗中,該復合膜對水中殘留鹽酸四環素TCH分子表現出極強的吸附能力,顯示出良好的過濾效率,所需過濾時間更短,可將抗生素殘留物有效去除至PM濃度的飲用水要求,這為水、空氣、土壤污染治理無疑提供了一種更為簡單、高效的好辦法,為水處理特別是飲用水的凈化處理提供了一種高效濾材。

李海濤介紹,美國研究人員已經發現利用氧化石墨烯層將污水變成飲用水的新方法,這可能在全球范圍內改變凈水的游戲規則。我國石墨礦產的資源儲量大,質量優,產量和出口均居世界首位,但相關的石墨深加工技術卻較為落后。加大研發力度,提高產品附加值已迫在眉睫。

愛國因一份“樸素的情感”

每個有實用價值的重大成果一定是經歷了長時間的潛心研究。李海濤也不例外,不同于別人的是,他有著一份相當輝煌的海外學習履歷。

1995年,懷揣著一份“樸素的情感”——進一步進行學術研究,李海濤結束了國內本科階段的學習,漂洋過海,來到瑞典林雪平大學化學物理專業讀研讀博,師從世界頂級科學家、諾貝爾化學物理獎評審委員會主席英格瑪·倫德斯特姆及安德斯·隆德教授。

1999年—2002年,博士畢業后,李海濤先后受邀于以色列魏茲曼科學院、德國多特蒙德大學繼續生物蛋白分子功能博士后研究。2002年5月起,受邀出任英國劍橋大學化學系專職研究員,從事現代生物醫學和生物化學領域的研究,并在2005—2010年間擔任劍橋大學化學系生物物理化學實驗室副主任、英國利茲大學化學系外聘專家。

2004年,李海濤首創研發了世界上新一代單分子超高靈敏度熒光顯微鏡——雙激光雙探頭單分子熒光顯微鏡。同年,他在美國化學學會(ACS)年會上針對此項發明的大會報告贏得眾多院士和學者的高度認可和贊揚。如今雙激光雙探頭單分子熒光顯微鏡已經被應用在數以百計的實驗室,成為生物學家手中從事研究工作、探尋生命奧秘的利器。

一分耕耘就有一分收獲,多年的研究生活,培養了李海濤細致認真、一絲不茍的科研態度,也激勵他加快在材料世界里追夢的腳步。2012年10月,他結束18年的異國生活,帶著他心中那份“樸素的情感”,踏上了回國之路,繼續他熱愛的研究。

在回國后,視野開闊、研究思路清晰的李海濤認準新材料研發在國家發展建設中的意義,潛心鉆研,發表了一批高水平的理論文章,獲得了十項國家專利,解決了一系列的重大工程項目的技術難題,為我國的材料科學研究作出了巨大貢獻。

治霾防污從“微”做起

在李海濤心里:“發明成果不過是播下了一粒種子,推廣應用才能開花結果。為國家科研事業添磚加瓦是一種責任,而能把自己的成果應用到實際工程項目,在實際中發現和解決問題,則更令人興奮和催人奮進。”

人們肯定對剛剛過去的冬天記憶深刻,霧霾,這個詞語如今比以往任何時候都活躍地出現在人們的生活中、語言里。進入三季度以來,我國多地區均出現了較為嚴重的霧霾天氣,引發廣泛的關注。空氣污染問題讓口罩和空氣凈化器等霧霾防護產品受到重視,其需求也大幅提升。

伴隨石墨烯衍生技術的迅猛發展,回國后,為了盡快將其科研成果產業化,李海濤和同事們馬不停蹄地開展科研工作。李海濤敏銳地發現,石墨烯的高吸附性、強柔韌性、超薄性以及綠色無毒的優點可以用于研發空氣凈化器以及汽車換氣系統中的石墨烯炭分子篩。新型石墨烯納米復合材料,正在緊鑼密鼓地研制中。

團隊使用石墨烯改性碳材料混合成膜制備出一種高效濾材,并用該高效濾材開發出一種新型實用霧霾防護帽和防霾夾克,這一產品不僅可有效吸附和過濾PM2.5顆粒,同時還可以實現對人體頭部的全面防護,為人們提供了一種更為簡單、快捷、全面,效果更加優越的防霾方式,有助于更好地保障人體健康。這套防霾系列產品受到了媒體的廣泛關注和多方報道,他也親切地被大家譽為“克霧霾專家”。

不僅如此,李海濤還首次在國內提出適宜人們更好保護自身健康的“生態微環境”理念,呼吁人類改善環境可以從人的生活和工作的小環境入手,利用現有的技術做一些力所能及的事情。同時他也積極在引導更多的人去認識、接受這種理念,進而更好的保護好自己的健康。

“這一路上,激勵我們不斷向前的動力,是國家、民族和責任的召喚。做科研,就是為了服務社會。”透過這席話,人們能夠感受到一種精神和品格,這就是對國家、對人民、對事業的忠誠。

來源:科技日報第七版 http://www.stdaily.com/kjrb/kjrbbm/2017-03/04/content_521219.shtml

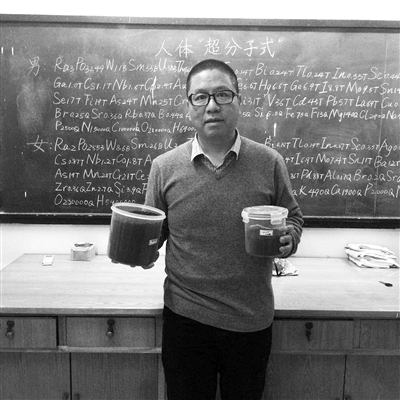

一身樸素的印有“化學化工學院”院名的白大褂、一副普通的金絲眼鏡、一頭干凈利落的平頭短發,李海濤的身后是寫滿了分子式的黑板,身前的桌子上則擺滿了高精尖的實驗儀器,這便是屬于他的“實驗室時間”。

李海濤作為土生土長的徐州人,從海外歸來,在江蘇師范大學化學化工學院工作也有兩年多了,他早已適應了國內的氛圍并且非常享受當下的科研和教學生活。在他的同行和學生們看來,李海濤是一個非常“特別”的人,在國外20年的浸染熏陶,使他在看待問題的視角以及生活方式上發生了很大的轉變,對他在科研和工作上也產生了巨大影響。李海濤總結自己在國外的20年生涯,最大的收獲和感受就是學會了enjoying life(享受生活),同時,他希望能把這種樂觀健康的生活方式感染給身邊的每一個人。

他的這一觀念也時刻滲透到他的科研和教學過程中,李海濤表示,他和他的團隊每一天的工作,每一項技術的開發,都是為了讓周圍的人受益,讓使用它的人能夠enjoy!他反復強調一句話:做科研就是為了服務社會的。所以,李海濤非常注重市場需求,他不會純粹為了研究而研究,理論科研固然非常重要,但是他更希望自己和團隊的科研成果能夠應用起來,對大家有實際作用,所以他總能夠在生活中敏感地發現需求問題,從而開始進行下一步的科研,而這也正是他能夠取得眾多成果的一個根本原因。

科學家永遠要追求下一個突破

李海濤有著相當輝煌的海外留學生涯。1991年,在蘇州科技學院本科畢業之后,他便漂洋過海去到瑞典的林雪平大學讀研讀博。林雪平大學也是歐洲的頂尖大學之一,以不斷創新、敢于嘗試,跨學科的大膽合作而聞名于世。李海濤在林雪平大學物理系求學期間師從世界頂級科學家、諾貝爾化學物理獎評審委員會主席英格瑪·倫德斯特姆及安德斯·隆德教授,并在他們的指導下成功完成了關于生物催化分子機理及磁性新材料研究的博士論文。

博士畢業后,內心里不斷追求突破的李海濤沒有選擇回國,而是繼續游學歐洲各國以增加自己的閱歷和了解國際上行業的前沿技術。他先后受邀到德國多特蒙德大學物理化學系、世界頂級以色列魏茲曼科學院化學物理系從事生物蛋白分子功能博士后研究。在2002年接受英國皇家科學院院士劍橋大學戴維·克萊蒙教授的邀請出任專職研究員,從事世界上發展極快、影響巨大的現代生物醫學和生物化學領域的研究,并且在2005-2010年期間一直擔任英國劍橋大學化學系生物物理化學實驗室副主任。克萊蒙教授給予了李海濤極高的評價,認為他是一個“有卓越成就、經驗豐富、才華橫溢的科學家。在生物物理技術上極其優秀,特別是應用在生物難題上。同時也是一個非常嚴謹的科學家,總是能設計精妙的實驗來驗證假設,從而得出自己的結論。”

十年的劍橋生涯正是李海濤的科研事業厚積薄發、銳意進取的黃金時代,這段時期里,他不僅在生物物理技術領域碩果累累,更重要的是,劍橋大學寬松自由的學術環境、求真創新的科學探索精神,在這種濃郁的學術氛圍熏陶下,李海濤完成了一個頂尖科學家所具備的素質塑成。

李海濤認為,作為優秀的科學家可能性格不同,脾氣不同,但是內心深處都會有一個相同的習慣,就是總想看到最遠最深的地方。好比看一個生物,總想看到它最小的單體,比如細胞甚至生物分子。這種刨根問底、不斷突破的追求才是一個優秀的科研工作者獲得成功應具備的基本素質,而李海濤正是如此。

在1873年,顯微鏡學者恩斯特·阿貝給傳統的光學顯微鏡分辨率規定了一個物理極限,它不可能突破0.2微米,于是,幾個世紀以來,光學顯微鏡的“衍射極限”一直被認為是無法超越的。但是在1989年,單分子熒光技術的先驅人物美國斯坦福大學威廉姆·莫納爾教授,首次實現了單個分子的光吸收的測量,在熒光分子的幫助下,巧妙地繞開了這種極限,這一突破性的研究將光學顯微鏡帶入了納米維度。

就在莫納爾教授提出這個技術的十幾年后,李海濤也進入了這個領域,他想把莫納爾教授的觀點推廣運用到生物領域里來,以此實現活體細胞中單個分子通路的可視化,可以觀察到生物的分子結構。最終在2004年,經過不斷的努力與實踐,李海濤首創研發了世界上新一代單分子超高靈敏度熒光顯微鏡:雙激光雙探頭單分子熒光顯微鏡。

同年,在世界上規模最大的美國化學協會年會上,面對著1.2萬多與會者,李海濤將他的發明和思路做了精彩的報告。要知道,臺下坐著多名諾貝爾科學獎項的獲得者以及全世界范圍內化學及關聯行業的精英,當大家聽完他的報告后,紛紛對他的技術表示認可和感興趣。如今在全世界數以百計的實驗室里都已經使用起李海濤首創研發的雙激光雙探頭單分子熒光顯微鏡,成為生物學家手中從事研究工作、探尋生命奧秘必不可少的利器。

換個思路解決癌癥困擾

李海濤所研究的領域是一個結合了生物、物理和化學等多學科高度交叉的領域,他給自己設定了一個非常明確的目標,運用這些高度交叉的研究成果解決與人類有密切關系的實際問題,比如癌癥等重大疾病。

李海濤從國外歸來,一直非常關注國人的健康問題。他發現中國經濟水平發展很快,醫療水平也在提高,國民壽命持續增長,但是與此同時癌癥的患病率也在隨之日益增加。全世界關于癌癥治療的研究也已經進行七八十年了,但一直沒有得出有效的解決方法。李海濤建議不如換個思路,當在癌癥中晚期沒有辦法治愈的時候,如果我們能在患病初期并不嚴重的時候早早診斷出來,早期治療,那么癌癥的救治成功幾率會高得多,對于病人和他的家庭而言將大有幫助。

身為英國癌癥研究協會的成員,在劍橋擔任研究員期間,李海濤等人就一直采用單分子熒光技術致力于與癌癥高度相關的端粒和端粒酶的深入研究。研究發現,端粒酶的非正常激活與癌癥的產生與增殖有著密不可分的關系,85%~90%癌細胞中都有可檢測出的活性端粒酶,并且其活性水平隨著癌癥的發展不斷升高,且在15%以上的癌前病變中也可檢測到端粒酶活性。因此李海濤認為,端粒酶可以作為癌癥重要的標志物,可用于癌癥的早期診斷、預后及靶向治療。

2009年,在歐共體投資1000萬歐元的支持下,李海濤和他的團隊開啟了研發癌癥早期診斷技術的一系列工作。端粒酶的激活大多發生在細胞癌變早期階段,少數細胞在癌前病變中也能檢測到端粒酶活性。因此,根據細胞中端粒酶活性進行癌癥早期診斷與預防具有重要的臨床應用價值。在李海濤的帶領下,團隊合力提出聯合使用自主開發的單分子超高靈敏度熒光顯微鏡和芯片上的實驗室技術來進一步開發出全新的、高靈敏度的分子醫療診斷設備。其次,在現有的醫療技術的基礎上引入了關鍵的熒光檢測技術,開發出一種小型和高靈敏度的癌癥早期診斷技術,匯成了一種能實現實時、同步對任何可疑病灶進行檢測的新型癌癥早期診斷儀,靈敏度遠高于市場上試劑盒,已達到了單個癌癥標志物分子檢測。這種診斷儀僅需半個小時即可讀取檢驗結果,是其他分子分析診斷儀無法競爭的。由于使用方便,實驗室不需要大量的設備和訓練有素的工作人員便可實現癌癥早期診斷。此外,還提供了極高的準確率,因此不易造成患者漏診,這在癌癥病人的早期或潛伏期具有相當重要的診斷意義,為患者的早期治療贏得時間,可以減少病人的痛苦,這項技術目前已獲得了歐盟專利。

盡管這項技術擁有著高端的科技背景,但是依托高科技生產出來的產品卻直接貼近人們的日常生活,目的是改善人類健康和提高生活品質,讓人們切切實實感受到了科技給生活帶來的便利和提升,而這一點,正同李海濤做科研就是為了社會服務的核心理念高度匹配。

“接地氣”的防霾產品

酷愛運動的李海濤在英國的時候經常跑步,甚至是馬拉松比賽。但是回到國內之后,他就望而卻步了,因為國內的大氣污染狀況實在太嚴重了。他在網上看到過這樣一張照片,早上7點的北京,天光應該已經大亮,但是由于濃重的霧霾,整個城市還籠罩在一天昏暗之中,反襯出天安門廣場上的電子屏幕格外的刺眼。這張圖給李海濤留下了非常深刻的印象,用他的話來形容,很心塞。

經過一系列的調研,李海濤發現不僅僅是北京,包括自己的工作地點徐州乃至中國大部分地區霧霾污染都非常嚴重,空氣達到了重度或嚴重污染,污濁的空氣幾乎讓人窒息。霧霾的組成成分非常復雜,包括重金屬、硫酸鹽、硝酸鹽、銨鹽、黑碳、致癌的多環芳烴等數百種顆粒污染物,對人的肺臟、口鼻腔、心臟、消化系統的健康都有著極大危害,若嚴重時可能造成血中毒、塵肺、肺氣腫、肺癌等后果。即便在歐盟國家中,由于暴露于人類活動產生的PM2.5,人均期望壽命也減少8.6個月。它對人的影響要大于其他任何污染物。有專業人士指出,霧霾目前看來比當年人們談之色變的SARS更可怕,它不光是對呼吸系統,對心血管、腦血管、神經系統都有影響,十年來北京肺癌發病率增加了60%,這是一個非常驚人的數字,應該說糟糕的空氣是一個非常重要的原因。

李海濤回到國內的第一件事就是想選購一個防霾口罩和全套的防霾裝備,但是發現尋遍了整個市場,也找不出符合他要求的。他看到身邊很多人在污染天氣下都戴著單薄的口罩,或者用衣物包裹好裸露的皮膚,李海濤由此斷定人民對于霧霾防護產品的需求也是日益增加的,但是從科學的角度分析,這種簡單的防護效果很差,基本起不到什么作用。所以李海濤決定把霧霾顆粒影響與癌癥早期診斷聯系起來,進行深入的研究,自主研發了一種新型實用霧霾防護帽和防霾夾克。采用了多重霧霾防護措施,實現了一種簡單、便捷、效果優越的防霾方式,為人們提供更加有效、更加全面的霧霾防護措施,保障群眾的身體健康。

李海濤研發的霧霾防護帽的面罩材質有四層,其中包含一層由團隊自主研發的新型無害納米碳材料濾層,對霧霾顆粒有較強的吸附過濾能力,綜合過濾效果達到了歐洲EN149:2001 FFP3標準,切實保障了佩戴者的呼吸健康,同時該材料透氣性好,可在達到防護目的的前提下,使佩戴者呼吸自然,不會感覺悶熱,這是其他霧霾防護產品難以做到的;而防霧霾夾克里更是配備有PM2.5-溫度-濕度傳感器,可實時監測使用者所處外環境和夾克內環境的空氣質量;而他自主開發的APP軟件更是符合當下移動互聯網的精神,實現了夾克上各種設備功能的智能調控;夾克上的監測數據可通過藍牙傳送到APP軟件中,并經過計算,測出該環境下對人體分子式的影響,進而估測出霧霾天氣對人體健康的影響,從而實現霧霾天氣下人體分子式的實時監測并進行疾病診斷。

李海濤和他的團隊自主研發的這套產品結構簡單、功能實用,能夠對使用者呼吸系統和整個頭部進行全方位的防護,符合人們對于保障自身健康的需求,用最直白的話講就是特別“接地氣”,其研發既符合2012年國家生物產業規劃,也符合“十二五”規劃的指導思想。目前,該類產品在國內市場正處于起步階段,可替代性極低,具有極其廣闊的市場前景。

創新創業,創造未來新世界

李海濤課題組目前有18位學生,相對而言算得上一個龐大的團隊。如何讓學生們盡快成長起來,讓實驗室盡快擴展起來,讓科研成果盡快轉化成為生產力,是李海濤當下最重要的規劃。

由于在國外浸染多年,李海濤對于學生的選擇和要求與“傳統”的老師們有很大的不同。他的目標不是培養只會做學問和做實驗的“象牙塔驕子”,他要求學生們必須要有獨立思考的能力,要有強烈的創新突破和對未知探索的精神!李海濤表示這幾點非常重要,他不像有的老師那樣直接給學生們出個題目讓他們按照自己要求的去做,而是只給他們一個大方向和一段時間,讓學生自己進入要研究的領域,充分地去了解和思考,然后獨立提出自己的概念和思路,最后他再同學生進行探討和指導。這種方式給了學生們很大的自由度和成長的空間,對于提高學生們的成就感和自信心非常有好處。能夠遇到李海濤這樣的老師是非常幸運的,他的學生們紛紛給出了很高的評價,“平等”、“民主”、“開放”甚至“紳士風度”都成為了關鍵詞。這些從小到大受慣了中國式父母的約束和中國式老師管教的年輕人們,遇到李海濤這種引導式的教學,頗有一股“海闊憑魚躍,天高任鳥飛”的沖勁。

在2014年9月的夏季達沃斯論壇上,李克強總理提出,要在960萬平方公里土地上掀起“大眾創業”的新浪潮,形成“萬眾創新”的新態勢。李海濤積極響應黨中央號召,身體力行,努力地將自己的科研成果推向市場,大力推進“產學研用”合作的創新國策。目前,李海濤正在和一些風投公司、加工制造廠及專利轉化公司商談合作,希望盡快成立一家從事科研技術與創新技術開發與應用的公司,并將其推上市場,響應社會需要、人民需求,為國家和人民解決實際問題。

對于未來,李海濤有著遠大的目標,他和他的團隊正在風雨兼程地前進,無論情況如何,他會始終貫徹自己的堅持,不忘初心,還是那句話:做科研就是為了服務社會的!

來源:科學中國人 2015年第8期 封面人物

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。